和菓子の種類一覧となります。

一部、商品名(固有名称)や地域の和菓子名などが入ってしまっております。予めご了承くださいませ。

種類がかなり増えてしまい、大きなまとまりに分けたり、詳細をリンクしてご覧いただけるようにし、その商品をお取り寄せすることもできるようにもなっております。

和菓子名のあいうえお順に並べてあります。

- 和菓子名 あ行

- アイスキャンディ

- あおざし 青挿し

- あかだ

- あくまき 灰汁巻

- あげまんじゅう 揚げ饅頭

- あこや 阿古屋

- あさじあめ 浅路飴

- あずきもち 小豆餅

- あぶりもち

- あべかわもち 安倍川もち

- あまぐり 甘栗

- あまなっとう 甘納豆

- あめ 飴

- あゆがし 鮎菓子

- あられ

- ありへいとう あるへいとう 有平糖

- あわかん 粟羹

- あわもち 粟餅

- あわゆきかん 淡雪羹

- あわようかん 粟羊羹

- あん・あんこ

- あんこだま あんこ玉

- あんこまき あんこ巻

- あんこもち 餡餅

- あんころもち 餡ころ餅

- あんずもち 杏餅

- あんつぼ

- あんぽがき あんぽ柿

- あんまき あん巻

- あんみつ

- あんもち

- いがもち 伊賀餅

- いしごろも 石衣

- いそべもち 磯部餅・いそべやき 磯部焼

- いたあめ 板飴

- いただき

- いちろくたると 一六タルト

- いなかまんじゅう 田舎饅頭

- いのこもち 亥の子餅

- いまがわやき 今川焼き

- いもかりんとう 芋かりんとう

- いもきんつば 芋きんつば

- いもきんとん 芋きんとん

- いもけんぴ 芋けんぴ

- いもなっとう 芋納豆

- いもまつば 芋まつば

- いももち 芋餅

- いもようかん 芋羊羹

- いりもち せんべい 煎餅

- ういろう 外良・外郎

- うきしま 浮島

- うぐいすもち 鶯餅

- うすかわまんじゅう 薄皮饅頭

- うずらやき 鶉焼き

- うめがえもち 梅が枝餅

- うんきん 雲錦

- うんぺい 雲平

- おかき

- おきなあめ 翁飴

- おぐら 小倉

- おこし

- おとしやき 落とし焼き

- おはぎ 御萩

- おめでとう 御目出糖

- おやき

- おりべまんじゅう 織部饅頭

- おんくだもの 御果物(御菓子)

- おんせんまんじゅう 温泉饅頭

- おんのきば オンノキバ

- 和菓子 か行

- かいちゅうしるこ 懐中汁粉

- かいなわ かいなは かくなわ 結果

- かき氷

- かきもち 欠餅

- かきもち 柿餅

- かきようかん 柿羊羹

- かじょうがし 嘉祥菓子

- かしわもち 柏餅

- かすていら カステラ

- カスドース

- かっこ 餲餬

- かねもち カネ餅

- かのこ 鹿の子

- かへい 果餅

- かめやま 亀山

- かやごろも 榧衣

- からくだもの 唐菓子、唐果物

- からすみ

- からにしき 唐錦

- かりんとう 花林糖

- かりんとうまんじゅう かりんとう饅頭

- かるかん 軽羹

- かわらせんべい 瓦煎餅

- カルメ焼き カルメラ かるめいら

- かんごおり 寒氷

- かんてんもの 寒天もの

- かんもち 寒餅

- ききょう 桔梗

- ききょうもち 桔梗餅

- きたまど 北窓

- きなこあめ 黄粉飴

- きなこねじり

- きなこぼう 黄粉棒

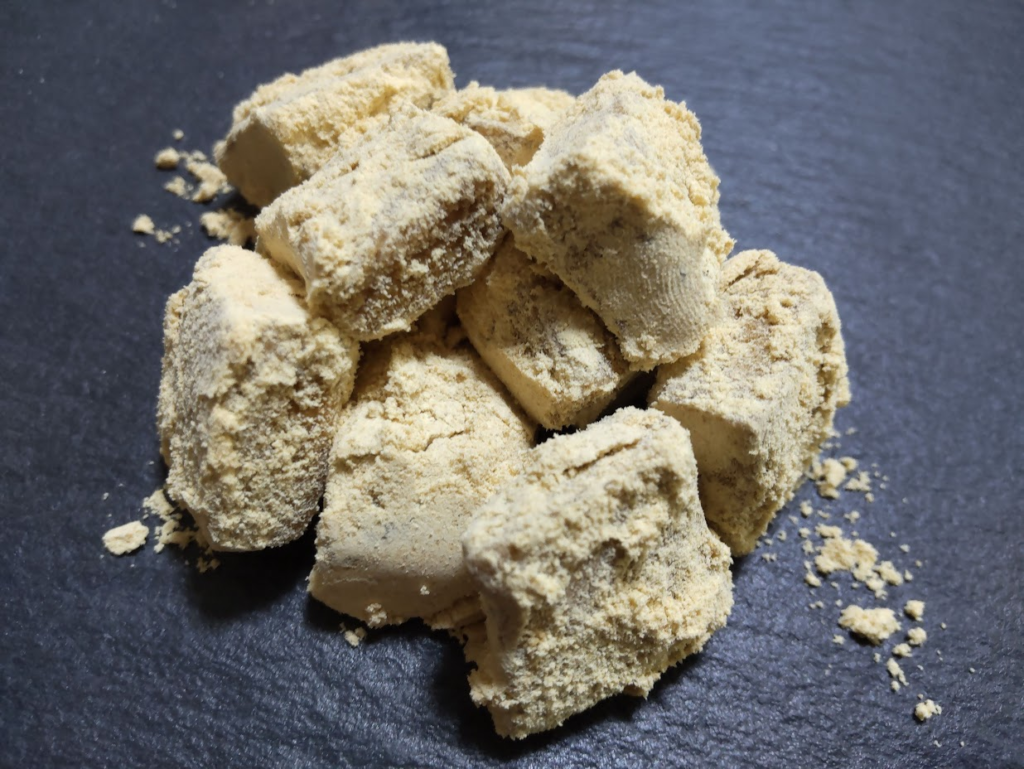

- きなこもち 黄粉餅

- きびだんご 吉備団子

- きみうんぺい 黄味雲平

- きみしぐれ 黄味時雨

- きゃば餅

- ぎゅうひ 求肥

- ぎゅうひあめ 求肥飴

- ぎょぎょう ぎょけい 魚形

- きょじょ(こめ) 粔籹

- きりせんしょ・きりざんしょう 切山椒

- きんかとう 金華糖 金花糖

- きんかもち

- きんぎょくかん 錦玉羹

- きんつば 金鍔

- ぎんつば 銀鍔

- きんとき 金時

- きんとん 金飩 金団

- くさもち、くさもちい 草餅

- くずきり 葛切り

- くずねり 葛練り

- くずまんじゅう 葛饅頭

- くずもち 葛餅

- くずもち 久寿餅

- くずやき 葛焼き

- くずゆ 葛湯

- 栗の和菓子まとめ

- くりきんとん 栗きんとん

- くりこもち 栗粉餅

- くりしぐれ 栗時雨

- くりせん・くりせんべい 栗煎餅

- くりのかんろに 栗の甘露煮(甘煮)

- くりのしぶかわに 栗の渋皮煮

- くりまんじゅう 栗饅頭

- くりむしようかん 栗蒸し羊羹

- くりようかん 栗羊羹

- くるみもち 胡桃餅

- くるみゆべし 胡桃柚餅子

- くろぼう 黒棒

- くろまめしぼり 黒豆しぼり

- けいしん 桂心

- けいらんそうめん 鶏卵素麺

- ケサチイナ ケイジャーダ

- けしもち 芥子餅

- げんじませ 源氏籬

- けんぴ 犬皮 乾干 堅干

- けんひやき けんひ焼き

- けんびきやき けんびき焼き

- こうばいやき 紅梅焼

- こうはくまんじゅう 紅白饅頭

- こおりもち 氷餅

- こがしまんじゅう

- こくとうまんじゅう 黒糖饅頭

- ごしきまめ 五色豆

- こしのゆき 越乃雪

- こなし

- こはくとう 琥珀糖

- こはくかん 琥珀羹

- ごへいもち 五平餅

- ごぼうもち 牛蒡餅

- ごまもち 胡麻餅

- こむぎせんべい 小麦煎餅

- こんとん 餛飩

- こんぺいとう 金平糖

- 和菓子名 さ行

- さかまんじゅう 酒饅頭

- さくべい 索餅

- さくらもち 桜餅

- ささだんご 笹団子

- ささまき 笹巻

- さつまいも菓子まとめ

- 砂糖漬け

- さんしょくだんご 三色団子

- しおがま 塩釜

- しきし 色紙

- しぐれ 志ぐれ 時雨 村雨

- しだみだんご しだみ団子

- しもこうばい 霜紅梅

- じゅうろくだんご 十六団子

- じゅこうもち 珠光餅

- じゅねもち じゅね餅

- しょうがとう 生姜糖

- じょうよまんじゅう 薯蕷饅頭 上用饅頭

- じょうよかん 薯蕷羹

- しらたま 白玉

- しるこ 汁粉

- しんこ 新粉 志んこ 糝粉

- すあま 素甘 寿甘

- すけそうやき 助惣焼き すけそうふのやき 助惣麩の焼き

- すはま 洲浜 州浜

- ずんだもち ずんだ餅

- せきはん 赤飯

- せっぺい 雪平

- ゼリー

- ぜんざい 善哉

- せんべい 煎餅

- そうし 草紙

- そばいた 蕎麦板

- そばまんじゅう 蕎麦饅頭

- そばもち 蕎麦餅

- 和菓子名 た行

- 和菓子名 な行

- 和菓子 は行

- 和菓子名 ま行

- 和菓子名 や行

- 和菓子名 ら行

- 和菓子名 わ行

- 明日はどんな手仕事する?

- 和菓子の関連記事

- 季節の手仕事の関連記事

和菓子名 あ行

アイスキャンディ

アイスキャンディは、冷却技術の進歩により大正時代(1912~1926年)の後期頃から食べられるようになりました。また戦後の経済発展により、1948年から1950年に大流行しました。

あおざし 青挿し

青麦を煎り、臼でひいて糸状によった(ひねった)青みを帯びたお菓子です。甘葛(あまづら)を入れて甘みをつけていたようです。節句のお菓子とも言われています。季語は夏。最も古い日本独自の菓子のひとつとも言われています。

あかだ

日本一硬いお菓子と言われている、米団子を油で揚げた素朴なお菓子。愛知県津島神社に由来します。「あかだ」は商品名になります。

あくまき 灰汁巻

「灰汁巻」についてはこちら ↓↓↓

こちらは、鹿児島県をご覧ください。↓↓↓

あげまんじゅう 揚げ饅頭

「揚げまんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

あこや 阿古屋

「あこや」についてはこちら ↓↓↓

あさじあめ 浅路飴

求肥製。「あさじあめ」とは、炒った白いごまを薄密で求肥全面にまぶしたお菓子で、求肥の柔らかい食感とごまの香ばしい風味が特徴です。江戸時代末期には嘉祥菓子の1つでした。

あずきもち 小豆餅

「小豆餅」についてはこちら ↓↓↓

あぶりもち

「あぶり餅」についてはこちら ↓↓↓

あべかわもち 安倍川もち

「安倍川もち」についてはこちら ↓↓↓

あまぐり 甘栗

「甘栗」についてはこちら ↓↓↓

あまなっとう 甘納豆

干菓子。豆菓子。

小豆、大納言、ささげ、えんどう豆、空豆、いんげん豆、花豆、黒豆、うずら豆、金時豆、栗、さつまいもなどを砂糖と共に甘く煮詰め、砂糖をまぶしてから乾燥させたものを言います。

幕末に江戸で作られたのが始まりです。

「甘納豆」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

さつまいもで作る甘納豆のことを「芋納豆」とも言います。詳しくは「芋納豆」をご覧ください。

あめ 飴

「飴」についてはこちら ↓↓↓

あゆがし 鮎菓子

若鮎が釣れる6月頃に出回るお菓子になります。

半生菓子。焼き物。

岐阜の銘菓。長良川の鵜飼いにちなんで、鮎を形どった銘菓です。

「若鮎」「焼鮎」「鮎焼き」「登り鮎」などと呼ばれます。

小麦粉、砂糖、練乳、鶏卵などを混ぜ合わせた上質なカステラ生地を銅板で楕円形に焼いたもので、米粉、砂糖、水飴、水を加熱して作った求肥を包み、焼きゴテで鮎を表現して仕上げたお菓子です。

玉井屋本舗の「登り鮎」が鮎菓子のルーツとなったもので、鮎菓子の発祥と言われています。

「鮎菓子」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

あられ

「あられ」についてはこちら ↓↓↓

ありへいとう あるへいとう 有平糖

「有平糖」についてはこちら ↓↓↓

あわかん 粟羹

「粟羹」についてはこちら ↓↓↓

あわもち 粟餅

「粟餅」についてはこちら ↓↓↓

あわゆきかん 淡雪羹

「淡雪羹」についてはこちら ↓↓↓

あわようかん 粟羊羹

「粟羊羹」についてはこちら ↓↓↓

あん・あんこ

「あん・あんこ」についてはこちら ↓↓↓

あんこだま あんこ玉

球状にしたつぶあん(小豆餡)をきな粉や寒天で包んだもの。

寒天で包まれたものは、東京の舟和さん(「あんこ玉」)や京都の亀屋良長さん(「鳥羽玉」)でも作られています。

似たものに「あんつぼ」があります。→あんつぼ

あんこまき あんこ巻

小麦粉の生地を鉄板で焼きあんこをのせて巻いたもの。もんじゃ焼きのお店で食べられている鉄板焼きの菓子。「あんこ焼き」、「あん焼き」、「あん巻」などとも呼ばれます。明治時代頃から食べられていたとされます。助惣焼(すけそうやき)がルーツと言われています。

あんこもち 餡餅

「あん餅・あんこ餅」についてはこちら ↓↓↓

あんころもち 餡ころ餅

「餡ころ餅」についてはこちら ↓↓↓

あんずもち 杏餅

「杏餅」についてはこちら ↓↓↓

あんつぼ

球状に丸めたこしあんを寒天で包んだ生菓子。愛知県で食べられているようです。似たものに「あんこ玉」があります。→あんこ玉

あんぽがき あんぽ柿

「あんぽ柿」についてはこちら ↓↓↓

あんまき あん巻

「あん巻」についてはこちら ↓↓↓

あんみつ

生菓子。流しもの。

地元伊豆のところてんの名店「伊豆河童」さんが出しているあんみつが人気です。伊豆の天草を使用していますので、とても歯応えがあります。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

あんもち

「あん餅・あんこ餅」についてはこちら ↓↓↓

いがもち 伊賀餅

「伊賀餅」についてはこちら ↓↓↓

いしごろも 石衣

半生菓子。餡物、掛け物。あんこ玉。 小さく丸めた餡玉に、摺り蜜の糖衣をかけ表面を糖化させて仕上げたものです。餡を石に、外にかかった摺り蜜を衣に見立てて、この名が付いたとされます。

関西では、初夏に松の根元に生える小さなきのこ「松露茸」に形が似ていることから「松露(しょうろ)」とも呼ばれています。

「石衣」を、こちらからお取り寄せできます。

いそべもち 磯部餅・いそべやき 磯部焼

お餅や団子に、醤油をつけて海苔で巻いて食べます。鰹節や鰹粉などを付けるとより美味しくなります。

いたあめ 板飴

昔懐かしい、板状になった飴の中にピーナツが入っているものです。おせんべいのようにバリバリザクザク食べます。

いただき

「花まつり」のお菓子で、蓮華の花の一片になぞらえ、仏様を禮する心持ちを表したものでお釈迦様の誕生日(4月8日)を祝って伝えられたお菓子です。

花びら型の餅製(白、蓬、ピンク)の上に、球状の餡(こしあん、粒あん、白あん)がそれぞれのっています。

いちろくたると 一六タルト

「一六タルト」についてはこちらの愛媛県をご覧ください。↓↓↓

いなかまんじゅう 田舎饅頭

→「吹雪まんじゅう」をご覧ください。

いのこもち 亥の子餅

「亥の子餅」についてはこちら ↓↓↓

いまがわやき 今川焼き

別名「回転焼き」「大判焼き」「黄金焼き」ともいいます。生菓子。焼きもの。オーブン物。

「今川焼」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

いもかりんとう 芋かりんとう

「芋かりんとう」についてはこちら ↓↓↓

いもきんつば 芋きんつば

生菓子、半生菓子。焼きもの。平鍋もの。平たい鉄板のような一文字鍋で焼く焼きもの。

「芋きんつば」は、芋餡から作られたもので、小麦粉皮で包み焼いたものです。「芋きん」などとも呼ばれます。

「芋きん」といえば、東京浅草にある「満願堂」さんが有名です。↓↓↓

いもきんとん 芋きんとん

「芋きんとん」についてはこちら ↓↓↓

いもけんぴ 芋けんぴ

「芋けんぴ」についてはこちら ↓↓↓

いもなっとう 芋納豆

「芋納豆」についてはこちら ↓↓↓

いもまつば 芋まつば

→「芋けんぴ」をご覧ください。

「芋まつば」とは、「芋けんぴ」のことです。静岡県の一部地域では、「芋けんぴ」のことを「芋まつば」と呼んでいます。

いももち 芋餅

「芋もち」についてはこちら ↓↓↓

いもようかん 芋羊羹

「芋ようかん」についてはこちら ↓↓↓

いりもち せんべい 煎餅

遣唐使の方たちが持ち帰ったものの中にあった「果餅(かへい)」餅類14種の1つ。

小麦粉を油で煎ったもの。

ういろう 外良・外郎

「ういろう」についてはこちら ↓↓↓

うきしま 浮島

生菓子。蒸しもの。棹菓子。卵黄と餡を混ぜ、卵白と砂糖で作ったメレンゲを合わせ、小麦粉を加えて枠に流して蒸した菓子。中に小豆や栗、煮たフルーツなどを入れると幅が広がります。

洋菓子のスポンジケーキの生地を更にしっとりさせたような食感の蒸し菓子です。

「浮島」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

うぐいすもち 鶯餅

「うぐいす餅」についてはこちら ↓↓↓

うすかわまんじゅう 薄皮饅頭

「薄皮まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

うずらやき 鶉焼き

「うずら焼き」についてはこちら ↓↓↓

うめがえもち 梅が枝餅

「梅が枝餅」についてはこちら ↓↓↓

「梅が枝餅」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

うんきん 雲錦

生菓子。摺りおろした芋、または片栗粉に砂糖を入れて練り合わせ、形にするお菓子です。「片栗物」ともいいます。

うんぺい 雲平

干菓子。飾り菓子。工芸菓子。砂糖と寒梅粉を練ったもの。薄くのばし、型抜きして乾燥させた干菓子のこと。雲のように形や大きさが定まらないお菓子のことをいいます。お菓子の域を超えた造形品や芸術品とも言われます。

または、工芸菓子に使う生地のことも「雲平」といいます。餡を加えないため、「餡平」に比べるとひびが入りやすいのが特徴です。

おかき

「おかき」についてはこちら ↓↓↓

おきなあめ 翁飴

干菓子。飴もの。

「翁飴」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

おぐら 小倉

「小倉」についてはこちら ↓↓↓

おこし

「おこし」についてはこちら ↓↓↓

おとしやき 落とし焼き

生地を落として焼く菓子の製法のこと。半生菓子、干菓子。焼きもの。平鍋もの。たい焼き、どら焼きなど。

おはぎ 御萩

「おはぎ」についてはこちら ↓↓↓

おめでとう 御目出糖

干菓子。掛け物。

おやき

信州(長野県)の郷土料理。そば粉、小麦粉、中力粉などで皮を作り、中にあんこや旬の野菜などを入れ、包み焼きにしたもの。中の具材には、甘いあんこのほか、野沢菜、かぼちゃ、たけのこなどもあります。

おりべまんじゅう 織部饅頭

「織部まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

おんくだもの 御果物(御菓子)

「御果物」とは、遣唐使の方たちが持ち帰ったものの中にあった唐のお菓子「唐果物(からくだもの・唐菓子とも書く)」のことで、小麦粉や米粉を練って、油で揚げたお菓子のことです。

『源氏物語』第十九帖「薄雲」の帖に、明石の姫君がこの「御果物」を食べていたことが出てきます。

おんせんまんじゅう 温泉饅頭

「温泉まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

おんのきば オンノキバ

→「かき餅」をご覧ください。

和菓子 か行

かいちゅうしるこ 懐中汁粉

干菓子。打ちもの。

「懐中汁粉」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

かいなわ かいなは かくなわ 結果

「かいなわ」についてはこちら ↓↓↓

かき氷

「かき氷」についてはこちら ↓↓↓

かきもち 欠餅

「欠餅」についてはこちら ↓↓↓

かきもち 柿餅

「柿餅」についてはこちら ↓↓↓

かきようかん 柿羊羹

「柿羊羹」についてはこちら ↓↓↓

かじょうがし 嘉祥菓子

「嘉祥菓子」についてはこちら ↓↓↓

かしわもち 柏餅

「柏餅」についてはこちら ↓↓↓

かすていら カステラ

「かすていら・カステラ」についてはこちら ↓↓↓

カスドース

「カスドース」についてはこちら ↓↓↓

かっこ 餲餬

「かっこ」についてはこちら ↓↓↓

かねもち カネ餅

「カネ餅」についてはこちらの秋田県をご覧ください。↓↓↓

かのこ 鹿の子

半生菓子。おかもの。餡玉の周りに蜜漬けした小豆や栗をつけたもの。種類としては、小豆、鶯、栗などがあります。栗が収穫される秋に作られる「栗鹿の子」が有名です。名前の由来は、鹿の背中のまだら模様にたとえて名付けられたといいます。

「鹿の子」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

かへい 果餅

「かへい 果餅」についてはこちら ↓↓↓

かめやま 亀山

「亀山」についてはこちら ↓↓↓

かやごろも 榧衣

新年に食べるもの。榧(かや)の核菓に砂糖の衣をかけたもの。蓬莱につむ榧の実で作る。榧の実は、古代から日本人に愛されてきた木の実のひとつ。榧衣は江戸初期の茶の湯の記録にもあります。

からくだもの 唐菓子、唐果物

「からくだもの 唐菓子、唐果物」についてはこちら ↓↓↓

からすみ

岐阜県、長野県、愛知県にまたがる付近の郷土菓子。蒸しもの。米粉を練り、蒸したもちっとしたもの。味は、栗、くるみ、黒糖、ごま、よもぎ、柚子、桜などがあります。

からにしき 唐錦

「唐錦(からにしき)」とは中国の古い織物を指しますが、その美しさを和菓子に見立てたのが「唐錦」です。

きんとん製や餅製などで作られるの生菓子の名前です。

3色で秋らしい紅葉の美しい錦を表現します。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、唐錦の製法が記載されています。

かりんとう 花林糖

干菓子。揚げ物。小麦粉(薄力粉)に砂糖などを加えてこね、油で揚げて砂糖をかけて乾燥させたものです。遣唐使が伝えた唐菓子に由来するとも言われていますが、広く食べられるようになったのは江戸時代後期からと言われています。最近では、たくさんの味のかりんとうがあり楽しむことができます。

「かりんとう」を、こちらからお取り寄せできます。いろんなお味があって選ぶのが楽しみですね。↓↓↓

かりんとうまんじゅう かりんとう饅頭

「かりんとう饅頭」についてはこちら ↓↓↓

かるかん 軽羹

山芋から作る「軽羹(かるかん)」「軽羹饅頭(かるかんまんじゅう)」についてはこちら。レシピ有。↓↓↓

かわらせんべい 瓦煎餅

「瓦せんべい」についてはこちら ↓↓↓

カルメ焼き カルメラ かるめいら

「カルメラ」についてはこちら ↓↓↓

かんごおり 寒氷

半生菓子、干菓子。

夏に楽しめる涼し気なお菓子です。

寒氷は、寒天と砂糖を煮詰めた錦玉(きんぎょく)液が冷めて固まろうとするタイミングで、すり蜜(結晶化する砂糖)を入れて作ります。中はしっとり柔らかく、外側は砂糖が乾いてうっすらと膜をつくって固まります。シャリシャリとした食感になります。抜き型や色によっては、他の季節でも楽しめます。

かんてんもの 寒天もの

生菓子。流しもの。寒天とは、天草などの海藻を煮溶かして抽出した液を固めたところてんを凍結し乾燥させたもの。江戸時代に製法が生まれたとされます。羊羹、ところてん、あんみつ、牛乳寒、コーヒー寒、果汁寒、甘夏を器にした甘夏羹、小豆羹、寒氷、香り豊かな青柚子羹などに寒天が使われています。

羊羹などに使う「寒天」についてはこちら ↓↓↓

ところてん、みつ豆、あんみつなどに使う「生寒天」についてはこちら ↓↓↓

かんもち 寒餅

「寒餅」についてはこちらの富山県をご覧ください。↓↓↓

ききょう 桔梗

「桔梗」は、秋の七草のひとつです。

和菓子では、練切などで作られ、その名前として「桔梗」と付けられることが多くあります。

秋を象徴する和菓子の名前です。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、桔梗の製法が記載されています。

ききょうもち 桔梗餅

「桔梗餅」についてはこちら ↓↓↓

きたまど 北窓

「北窓」についてはこちら ↓↓↓

きなこあめ 黄粉飴

練り菓子。きな粉とはちみつを練り上げ、適当な大きさに切り、きな粉をまぶしたお菓子。10分あれば作ることができるのでおやつなどに最適です。

きなこねじり

練り菓子。きな粉を主原料として作られた棒状の練り菓子。神社のしめ縄の縄編み模様を大豆粉の練り菓子で表現しようと生まれたのが「きなこねじり」です。京都発祥と言われています。

きなこぼう 黄粉棒

練り菓子。きなこ飴と同じで、細長く切り、楊枝などで刺して食べやすくなっているもの。駄菓子屋さんなどで販売されています。

きなこもち 黄粉餅

「きなこ餅」についてはこちら ↓↓↓

きびだんご 吉備団子

「吉備団子」についてはこちら ↓↓↓

きみうんぺい 黄味雲平

半生菓子。焼きもの。オーブンもの。砂糖、みじん粉、片栗粉に卵黄を加え、薄くのばして型で抜き、乾燥焼きしたもの。

きみしぐれ 黄味時雨

生菓子。蒸しもの。白あんに卵黄とみじん粉を入れた生地で餡を包み、蒸した菓子。いびつに焼きはぜた風情のあるお菓子。

きゃば餅

「きゃば餅」についてはこちら ↓↓↓

ぎゅうひ 求肥

「求肥」についてはこちら ↓↓↓

地元伊豆にある「間瀬」さんの甘夏の求肥餅です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

ぎゅうひあめ 求肥飴

江戸時代初期に上菓子として人気となりました。

主原料は、白玉粉またはもち米、砂糖、水飴。

ぎょぎょう ぎょけい 魚形

遣唐使の方たちが持ち帰ったものの中にあった「果餅(かへい)」餅類14種の1つ。小麦粉をこねて細長くし、結び緒のような形にして油で揚げたお菓子です。

きょじょ(こめ) 粔籹

奈良時代に、中国から伝わった唐菓子のひとつで、日本最古の菓子とも言われています。

この「粔籹(こめ・きょじょ)」が元となり、「干菓子」ができたとされます。

「粔籹(こめ・きょじょ)」とは、現在でいうと、もち米や粟を蒸して乾かし、炒ったもの(おこし種)を、水飴や砂糖で固めた「おこし」のようなものです。

きりせんしょ・きりざんしょう 切山椒

「きりせんしょ・きりざんしょう」についてはこちら ↓↓↓

きんかとう 金華糖 金花糖

「金華糖」についてはこちら ↓↓↓

きんかもち

「きんかもち」についてはこちらの青森県をご覧ください。↓↓↓

きんぎょくかん 錦玉羹

「錦玉羹」についてはこちら ↓↓↓

きんつば 金鍔

生菓子、半生菓子。焼きもの。平鍋もの。平たい鉄板のような一文字鍋で焼く焼きもの。

由来は、京都の丸く平たい刀の鍔(つば)のような形をしていた「銀鍔(ぎんつば)」が元となり、江戸に渡り小麦粉皮に変わり焼き色が金色のように見えたことから「金鍔」になったとされます。

現在では、小豆餡を糸寒天でつなぎ、固めたものを四角くし、六方を薄いうるち米の皮で包み焼いたものになります。

中が小豆餡ではなく、さつまいも餡のものは「芋きんつば」と呼ばれています。

地元伊豆の「間瀬」さんの「蒸しきんつば」です。普通の見た目のきんつばとは違いますが、これ本当に美味しいです。お取り寄せできます。↓↓↓

ぎんつば 銀鍔

生菓子、半生菓子。焼きもの。平鍋もの。

こしあんに蜜漬けした大納言小豆を混ぜてできた小倉餡を、丸い形状をして、表面に薄いうるち米の生地で包み焼くことで、刀の鍔(つば)に見立てて作られていました。

京都で発祥し、関西地方で食べられていたものです。

また関西では、小倉餡で作られたものを「きんつば」、白餡で作られたものを「ぎんつば」と呼んでいるところもあるようです。一部では、芋餡で作られたものを「ぎんつば」と呼んでいるところもあります。

きんとき 金時

「金時」についてはこちら ↓↓↓

きんとん 金飩 金団

「きんとん」についてはこちら ↓↓↓

くさもち、くさもちい 草餅

「草餅」についてはこちら ↓↓↓

くずきり 葛切り

「葛切り」についてはこちら ↓↓↓

くずねり 葛練り

「葛練り」についてはこちら ↓↓↓

くずまんじゅう 葛饅頭

「葛まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

「葛まんじゅう」を、こちらからお取り寄せできます。贅沢な柚子餡です。↓↓↓

くずもち 葛餅

「葛餅」についてはこちら ↓↓↓

「葛餅」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

くずもち 久寿餅

「久寿餅」についてはこちら ↓↓↓

くずやき 葛焼き

「葛焼き」についてはこちら ↓↓↓

くずゆ 葛湯

「葛湯」についてはこちら ↓↓↓

栗の和菓子まとめ

「栗菓子」についてはこちら ↓↓↓

くりきんとん 栗きんとん

お正月の「栗きんとん」と、和菓子の「栗きんとん」についてはこちら ↓↓↓

くりこもち 栗粉餅

「栗粉餅」についてはこちら ↓↓↓

くりしぐれ 栗時雨

「栗しぐれ」についてはこちら ↓↓↓

くりせん・くりせんべい 栗煎餅

「栗せんべい」についてはこちら ↓↓↓

くりのかんろに 栗の甘露煮(甘煮)

「栗の甘露煮」についてはこちら ↓↓↓

くりのしぶかわに 栗の渋皮煮

「栗の渋皮煮」についてはこちら ↓↓↓

くりまんじゅう 栗饅頭

「栗まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

くりむしようかん 栗蒸し羊羹

「栗蒸し羊羹」についてはこちら ↓↓↓

くりようかん 栗羊羹

「栗羊羹」についてはこちら ↓↓↓

くるみもち 胡桃餅

「くるみ餅」についてはこちら ↓↓↓

地元伊豆の間瀬さんのくるみ餅です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

くるみゆべし 胡桃柚餅子

東北地方の山形や福島で食べられている「ゆべし」が「くるみゆべし」です。

柚子が採れない寒い地域では、柚子が手に入らないため、くるみや味噌、醤油などを入れて、「くるみゆべし」にしたそうです。柚子を使っていない、くるみが入った餅菓子です。

「ゆべし」についてはこちら ↓↓↓

くろぼう 黒棒

焼物。九州銘菓。

「黒棒」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

くろまめしぼり 黒豆しぼり

干菓子。豆菓子。

「黒豆しぼり」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

けいしん 桂心

「桂心」についてはこちら ↓↓↓

けいらんそうめん 鶏卵素麺

「鶏卵素麺」についてはこちら ↓↓↓

ケサチイナ ケイジャーダ

長崎県平戸の『百果之図』(1841年頃著)に記載されている平戸のお菓子。

ポルトガルの「ケイジャーダ」というお菓子が元になったと言われているチーズタルトのようなお菓子。「ケイジョ」はポルトガル語でチーズを意味します。ケイジャータは、ポルトガルのシントラ地方の伝統菓子です。

けしもち 芥子餅

「けし餅」についてはこちら ↓↓↓

げんじませ 源氏籬

生菓子。湿粉製。「げんじませ」とは数寄屋建築にある源氏塀を見立てたお菓子。あんをそぼろ状にしたものに羊羹を挟んだお菓子になります。江戸時代末期には、嘉祥菓子の1つでした。

けんぴ 犬皮 乾干 堅干

干菓子。焼き物。「けんぴ巻」ともいう。小麦粉に砂糖と水を加え、硬めにこねた生地を巻き、棒状にして、オーブンで焼いた焼き菓子。高知県の郷土菓子。芋けんぴとは、別物。

けんひやき けんひ焼き

長崎県平戸の『百果之図』(1841年頃著)に製造方法が記載されている平戸のお菓子。

小麦粉、葛で生地を作り、上にゴマ、木の実などをのせたお菓子。

けんびきやき けんびき焼き

岡山県の伝統料理。田植えが終わり、旧暦の6月1日に、田植えをして痛む肩こりが治るよう願って食べます。

小麦粉の生地にこしあんを入れ、みょうがの葉で巻いて焼いたものです。

こうばいやき 紅梅焼

「紅梅焼」についてはこちら ↓↓↓

こうはくまんじゅう 紅白饅頭

「紅白饅頭」についてはこちら ↓↓↓

こおりもち 氷餅

「氷餅」についてはこちら ↓↓↓

こがしまんじゅう

「こがしまんじゅう」についてはこちらの麦こがしまんじゅうをご覧ください。↓↓↓

こくとうまんじゅう 黒糖饅頭

「黒糖まんじゅう」についてはこちら↓↓↓

ごしきまめ 五色豆

干菓子。豆菓子。

「五色豆」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

こしのゆき 越乃雪

日本三大銘菓のひとつ。新潟県長岡市の銘菓。

「越乃雪」についてはこちらの新潟県をご覧ください。↓↓↓

こなし

和菓子の材料の中間素材のこと。「練切」よりも「こなし」の方が手間をかけて作っています。それぞれの時期や季節にそれぞれの「こなし」があります。生地を揉みこなしていくので「こなし」と言われます。分類は上生菓子。練り物。

白餡に小麦粉や上用粉などを加えて蒸し、熱いうちに砂糖を加えながらよくもみ込んだ生地または餡のことをいいます。加える粉によって食感に変化が生まれ、もっちりとした独特な風合いが楽しめます。

「練切」と同じくさまざまな形の上生菓子を作る生地になります。むっちりとした独特の弾力があり、練切よりもあっさりした味が特徴。

京都を中心に関西に広まった製法で、羊羹で有名な「とらや」さんでは、蒸羊羹から変形したことから「羊羹製」と呼ばれています。関東では「練切」が作られています。

こはくとう 琥珀糖

半生菓子、干菓子。流し物。ゼリー状のお菓子。糸寒天を溶かし、グラニュー糖を煮溶かし、一晩置いて固めます。仕上げに刷毛目をつけて、水溶きした粉砂糖で仕上げます。くちなしの実などで琥珀色に染めたものを「琥珀(こはく)」といいます。

「琥珀糖」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

こはくかん 琥珀羹

生菓子ですが、一部半生菓子もあります。流し菓子。煮溶かした寒天液に砂糖や水飴を煮溶かし、型に入れて固めたものをいいます。表面はザクザク、内側は柔らかい二つの食感が一度で楽しめるものです。

「琥珀羹」を、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

ごへいもち 五平餅

「五平餅」についてはこちらの長野県をご覧ください。↓↓↓

ごぼうもち 牛蒡餅

「牛蒡餅」についてはこちら ↓↓↓

ごまもち 胡麻餅

「ごま餅」についてはこちら ↓↓↓

こむぎせんべい 小麦煎餅

干菓子。焼きもの。

小麦を原料として作られるせんべいで、ピーナッツがのっていたり、味噌味などがあります。

こんとん 餛飩

「こんとん 餛飩」についてはこちら ↓↓↓

こんぺいとう 金平糖

「金平糖」についてはこちら ↓↓↓

和菓子名 さ行

さかまんじゅう 酒饅頭

「酒まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

さくべい 索餅

「索餅」についてはこちら ↓↓↓

「索餅」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

さくらもち 桜餅

「桜餅」についてはこちら ↓↓↓

ささだんご 笹団子

「笹団子」についてはこちら ↓↓↓

ささまき 笹巻

山形県庄内地方の郷土料理「笹巻」についてはこちら ↓↓↓

さつまいも菓子まとめ

「さつまいも菓子」についてはこちら ↓↓↓

砂糖漬け

「砂糖漬け」についてはこちら ↓↓↓

さんしょくだんご 三色団子

「三色団子」についてはこちら ↓↓↓

しおがま 塩釜

干菓子。押し物。

みじん粉、白砂糖、塩、塩漬けのしその葉の粉末を木型で押し固めたもの。

江戸時代から作られており、当時の原料はうるち米で、藻塩草の粉末を散し込み押し固めたものでした。

白雪糕(はくせつこう)のはすの実をしその葉に代えたものです。

宮城県塩釜市の名物です。

「塩釜」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

しきし 色紙

いくつかのお菓子があるようです。どれも四角い薄いものです。

①関西では、おかきのことを「色紙」というそうです。

②生菓子。蒸し物。何段かの層になっているもので、薯蕷生地と薯蕷生地の間に餡が挟まっているもの。生地は、山芋(自然薯など)、砂糖、上新粉で作ります。

③薄い色鮮やかなおせんべいのようなもので、飾りなどに使うもの。

しぐれ 志ぐれ 時雨 村雨

別名「湿粉(しっぷん)」。干菓子、半生菓子。押し物。

餡と米粉と砂糖などを混ぜて濾し、そぼろ状にして押し固めたり蒸したりしたもの。時雨種は水分量の調整が難しく、水分が少なく種が固いと大きく割れ、水分が多くて種が柔らかいと全く割れないこともあります。また、こねすぎても粘りが出て、上手く割れません。

「しぐれ」は、生地の名前でもあり、菓子の固有名称でもあります。栗しぐれなどは固有名称になります。「とらや」さんでは、しぐれのことを「湿粉製」と呼びます。

朝鮮出兵の際に伝わった高麗餅が変形したものと言われています。

しだみだんご しだみ団子

「しだみ団子」についてはこちら ↓↓↓

しもこうばい 霜紅梅

求肥などで作られた生菓子で、その名前として「霜紅梅」と付けられることが多くあります。

うっすらと降りた霜がかかった紅梅の姿を表現した、冬を象徴する和菓子の名前です。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に霜紅梅の製法が記載されています。

じゅうろくだんご 十六団子

「十六団子」についてはこちら ↓↓↓

じゅこうもち 珠光餅

「珠光餅」についてはこちら ↓↓↓

じゅねもち じゅね餅

「じゅね餅」については青森県をご覧ください。↓↓↓

しょうがとう 生姜糖

「生姜糖」についてはこちら ↓↓↓

じょうよまんじゅう 薯蕷饅頭 上用饅頭

「薯蕷まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

じょうよかん 薯蕷羹

「薯蕷羹」についてはこちら ↓↓↓

しらたま 白玉

「白玉」についてはこちら↓↓↓

しるこ 汁粉

「しるこ」についてはこちら ↓↓↓

しんこ 新粉 志んこ 糝粉

「しんこ」についてはこちら ↓↓↓

すあま 素甘 寿甘

「すあま」についてはこちら ↓↓↓

懐かしい「素甘」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

すけそうやき 助惣焼き すけそうふのやき 助惣麩の焼き

「助惣焼き・助惣麩の焼き」とは、小麦粉を水で溶いて薄く伸ばして焼き、餡をのせて包むものです。千利休が好んだ味噌をつけて焼く「麩の焼き(ふのやき)」が変化したものとされます。どら焼きやあんこ巻の原型とも言われています。江戸時代の寛永年間(1624~1644年頃)に江戸で人気のあったお菓子です。

すはま 洲浜 州浜

別名「豆飴」。半生菓子。おかもの。きな粉より浅めに煎って挽いた大豆から作る「洲浜粉(すはまこ)」に砂糖、水飴などを加えてこねた菓子。名前の由来は、棹物にして切り口を有職の洲浜台の形に作ることからついたとされます。洲浜粉を使った菓子全体を「洲浜(すはま)」と呼びます。

「すはま」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

ずんだもち ずんだ餅

「ずんだ餅」についてはこちら ↓↓↓

せきはん 赤飯

「赤飯」についてはこちら ↓↓↓

せっぺい 雪平

「雪平」についてはこちら ↓↓↓

ゼリー

「ゼリー」についてはこちら ↓↓↓

ぜんざい 善哉

「善哉」と呼ばれるものは、小豆や金時豆などを甘く煮たものですが、地域により異なります。

関東では、豆の粒のみ、汁なしのものをいいます。

富山では、豆の粒のみ、汁なし、その上に野菜がのります。

関西では、豆の粒が入った、汁のあるものになります。

沖縄では、金時豆の粒のみ、汁少し、上にかき氷がのります。

「お汁粉やぜんざい」についてはこちら ↓↓↓

せんべい 煎餅

「せんべい」についてはこちら ↓↓↓

そうし 草紙

半生菓子。焼きもの。平鍋もの。 草紙とは、昔の冊子で和紙を和綴じで製本した書物のこと。和菓子では、紙を重ねたように、生地の間に羊羹を挟んだお菓子のことを言います。

そばいた 蕎麦板

干菓子。焼き菓子。1年を通して楽しめる焼き菓子ですが、特に師走には良い時期となります。そば粉の香りとパリッとした食感が特徴です。

そばまんじゅう 蕎麦饅頭

「蕎麦まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

そばもち 蕎麦餅

「蕎麦餅」についてはこちら ↓↓↓

和菓子名 た行

だいがくいも 大学芋

「大学芋」についてはこちら ↓↓↓

だいとくじなっとう 大徳寺納豆

干菓子。豆菓子。大豆を発酵させて塩水につけ、天日干ししたもの。大陸から伝わり、京都市北区紫野の大徳寺で作られた。しょっぱさと渋さが郷愁の味。酒肴やお茶請け、粥に添えて出されたりします。

大徳寺納豆を用いた京菓子として使われることが多い。

だいふく 大福

「大福」についてはこちら ↓↓↓

たいぶつもち 大佛餅 大仏餅

「大仏餅」についてはこちら ↓↓↓

たいやき 鯛焼き

「たい焼き」についてはこちら ↓↓↓

たねせんべい 種煎餅

→「麩の焼き」をご覧ください。

だんき 団喜

「団喜」についてはこちら ↓↓↓

だんご 団子

「団子」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

ちとせあめ 千歳飴

白飴の一種で、水飴を適度に煮詰めたのち、飴の中に気泡を入れつつ、加工したもの。「千歳(ちとせ)」という名にあやかって、お宮参りや七五三のお祝い参りに使われます。

ちまき 粽

「ちまき」についてはこちら ↓↓↓

ちゃつう 茶通 茶津宇

生菓子、半生菓子。焼きもの。平鍋もの。平たい鉄板のようなもので焼く焼きもの。小麦粉、卵、砂糖を捏ねた生地に抹茶を練り込んで、小豆餡や抹茶餡を包んで焼いたもの。

「茶通」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

ちゃきんしぼり 茶巾絞り

「茶巾絞り」についてはこちら ↓↓↓

ちょうせいでん 長生殿

日本三大銘菓のひとつ。石川県金沢市の銘菓。

「長生殿」についてはこちらの石川県をご覧ください。↓↓↓

ちょうふ 調布

半生菓子。焼き物。小麦粉、卵、砂糖を溶いて一文字鍋(鉄板)で焼いた皮(カステラ生地)で、求肥を巻いたもの。

「鮎菓子」「若鮎」などが同じ製法で作られます。

律令制の時代に、「調」として納められていた「布」が、似ていたことから由来。

岡山の名物。江戸時代末期に岡山の和菓子職人によって作られました。

ついし 鎚子

「つい」の漢字は、食へんに追うという字です。

「ついし」についてはこちら ↓↓↓

十五夜の「月見団子」

十五夜の「月見団子」についてはこちら ↓↓↓

十三夜の「月見団子」

十三夜の「月見団子」についてはこちら ↓↓↓

つばきもち 椿餅

「椿餅」についてはこちら ↓↓↓

つやぶくさ 艶袱紗

生菓子。焼きもの。平鍋もの。平たい鉄板のようなもので焼く焼きもの。 焼き色のついた面を内側にし、袱紗のように餡を包んだもの。生地にできる無数の気泡をキッチンペーパーなどでぬめりを取ると綺麗に仕上がります。

でっちようかん 丁稚羊羹

「でっち羊羹」についてはこちら ↓↓↓

てんしんあまぐり 天津甘栗

「天津甘栗」についてはこちら ↓↓↓

てんせい 黏臍

「てんせい」についてはこちら ↓↓↓

とうし 桃子・桃枝

「とうし」についてはこちら ↓↓↓

とうまんじゅう 唐饅頭

「唐まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

とちもち 栃餅

「とち餅」についてはこちら ↓↓↓

どようもち 土用餅

「土用餅」についてはこちら ↓↓↓

とよおかのさと 豊岡の里

押物製。淡紅色をした落雁の中に、飴餡が入っているお菓子です。お菓子の神様を祀った兵庫県豊岡にある中嶋神社にちなんだお菓子とされます。江戸時代末期に宮中にお納めした嘉祥菓子をとらやが再現したものです。

どらやき 銅鑼焼き

「どら焼き」についてはこちら ↓↓↓

とらやまんじゅう 虎屋饅頭

→「酒饅頭」をご覧ください。

和菓子名 な行

ながしがし 流し菓子

生菓子。流し菓子。澄んだ美しい彩りの流し菓子は、夏の風物詩です。

なたねのさと 菜種の里

「菜種の里」は、島根県松江市の銘菓。松平不昧公命名の「松江三大銘菓」の1つ。

「菜種の里」についてはこちら ↓↓↓

なまこもち なまこ餅

「なまこ餅」についてはこちら ↓↓↓

なんぶせんべい 南部煎餅

「南部せんべい」についてはこちら ↓↓↓

にゅうか 乳菓

生菓子。焼き物。牛乳や乳製品を使って作ったお菓子です。生地に練乳をいれたり、餡にバターを混ぜて優しい味に焼き上げます。

にんぎょうやき 人形焼き

生菓子。焼きもの。オーブン物。カステラ風の生地に餡を入れて、人の顔型の鉄型で焼いた焼き菓子。東京日本橋人形町で売り出されたのが始まりとされるが、現在では、東京浅草の名物となっています。

ぬたもち ぬた餅

→「ずんだ餅」をご覧ください。

ねったぼ

→「いも餅」をご覧ください。

ねりきり 練切

「練切」についてはこちら ↓↓↓

ねりようかん 練羊羹

「練羊羹」についてはこちら ↓↓↓

ねんとう 捻頭

「ねんとう」についてはこちら ↓↓↓

のしうめ のし梅

「のし梅」についてはこちら ↓↓↓

和菓子 は行

ばいし 梅枝

「梅枝」についてはこちら ↓↓↓

はくせつこう 白雪糕

干菓子。押し物。「白雪糖」ともいう。白砂糖、精白したうるち米粉、餅粉、ハスの実の粉末を木型で押して作るもの。かつては、お湯で溶いて母乳の代わりにされていたとも言われています。

ハスの実の粉末を、しその葉の粉末にしたものが宮城県塩釜市名物の「しおがま」、炒り玄米にしたものが島根県松江名物の「菜種の里」です。

はくたく 餺飩

「はくたく」についてはこちら ↓↓↓

はすこもち 蓮粉餅

「蓮粉餅」についてはこちら ↓↓↓

はなびらもち 花びら餅

「花びら餅」についてはこちら ↓↓↓

はなまめのあまなっとう 花豆の甘納豆

干菓子。豆菓子。

「白花豆の甘煮」は、花豆100gに対してグラニュー糖100gで作ります。豆を一晩水に浸けて戻し、たっぷりのお湯で煮ます。豆が柔らかくなったら、グラニュー糖を加え弱火で更に煮ます。

「花豆」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

はなみだんご 花見団子

「花見団子」についてはこちら ↓↓↓

はぶたえだんご 羽二重団子

「羽二重団子」についてはこちら ↓↓↓

はぶたえもち 羽二重餅

「羽二重餅」についてはこちら ↓↓↓

はるがすみ 春霞

「春霞」とは、春に山が霞でぼんやりと見える様子のことなどをいいます。

和菓子では、いろいろな和菓子の種類で作られ、その名前として「春霞」と付けられることが多くあります。

春を象徴する和菓子の名前です。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、春霞の製法が記載されています。

パン

パンを和菓子の分野に入れてよいか不明ではありますが、パンは、室町時代末期、「南蛮菓子」と共に日本に渡来しました。

江戸時代中期の日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)には、パンの製造方法が記載さています。

ひしもち 菱餅

「菱餅」についてはこちら ↓↓↓

ひちぎり 引千切

「ひちぎり」についてはこちら ↓↓↓

ひちら 饆饠

「ひちら」についてはこちら ↓↓↓

ひなあられ

「ひなあられ」についてはこちら ↓↓↓

ひなまんじゅう 雛饅頭

「ひなまんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

ふがし 麩菓子

麩菓子には2つあります。

1つは、生麩の菓子。麩まんじゅう、麩だんごなどがあります。

もう1つは、干菓子。棒状のお菓子で、サクっとしており、口の中でとろけてしまうお菓子です。ピンク色のものを別名「さくら棒」といいます。地元静岡のソールフードです。黒糖味の麩菓子もあります。

「さくら棒」を食べたことがない方は、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

ふずく 粉熟

「粉熟(ふずく)」についてはこちら ↓↓↓

ふと ぶと 餢飳

「ふと」についてはこちら ↓↓↓

ふのやき 麩の焼き

半生菓子。焼き物。小麦粉を水で溶いて、クレープのように平鍋で薄く焼いて、味噌を塗ったもの。作り立てを食べます。2枚を削ぎ切りにして合わせたり、糖蜜や焼き印で飾ったりして、お茶席の干菓子に用いられます。さくさくとした軽い食感。

「麩焼き」「麩のもの」「麩焼き煎餅」「種煎餅」とも呼ばれます。

千利休も好んだと言わています。

江戸時代の書「御前菓子秘伝抄」には、山椒味噌、刻んだくるみ、白砂糖、芥子の実を入れるとあります。

ふぶきまんじゅう 吹雪饅頭

「吹雪まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

ふまんじゅう 麩饅頭

「麩まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

べいか 米菓

「米菓」についてはこちら ↓↓↓

へいこう 餅こう

遣唐使の方たちが持ち帰ったものの中にあった「果餅(かへい)」餅類14種の1つ。

べいだん へいたん へいだん 餅餤

「べいだん」についてはこちら ↓↓↓

べこもち

「べこもち」についてはこちら ↓↓↓

ほうずい 鳳瑞

生菓子。錦玉液に泡立てた卵白を混ぜて固めたものです。

ほうとん はくたく 餺飩

「ほうとん」についてはこちら ↓↓↓

ぼうろ

干菓子。焼きもの。種類は、丸ぼうろ、そばぼうろなど。小麦粉に卵、砂糖を加えて焼いたもの。室町時代にポルトガル人によって伝えられた南蛮菓子に由来します。京都北野天満宮の梅にちなんだ梅の形が愛らしいお菓子です。

ほしいも 干し芋

「干し芋」についてはこちら ↓↓↓

ほしがき 干し柿

干し柿は、和菓子の基本で、茶席の菓子は「干し柿の甘さを超えぬように」という言葉もあるくらいです。また、炉開きに新茶を届ける茶師は、祝儀として栗や干し柿を持参する習慣がありました。

「干し柿」についてはこちら ↓↓↓

ぼたもち 牡丹餅

「ぼたもち」についてはこちら ↓↓↓

ポン菓子

原料はお米のみ。東日本の「ひなあられ」は、可愛いカラフルな色をした甘いポン菓子です。

赤ちゃんでも食べられる砂糖の入っていないポン菓子です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

和菓子名 ま行

まがり 糫餅

「まがり」についてはこちら ↓↓↓

まつかぜ 松風 / みそまつかぜ 味噌松風

製法はさまざまで、堅い煎餅状のものから、しっとりもっちりしたものまであります。しっとりとした焼き菓子が主流ということで、分類は半生菓子になります。半生菓子の焼物製です。

小麦粉、砂糖、麦芽飴や水飴そして白味噌を混ぜ合わせて自然発酵させ出来上がった生地を焼き上げます。玉子は加えません。

表面には、けしの実や芥子、黒胡麻、大徳寺納豆が散され、裏には何もないことから、名前の由来は、『浜の松風浦さびしい』にかけて、松風の音ばかりで裏(浦)寂しいということからこの名がついたとされます。

京都では白味噌を加えた「味噌松風」が有名です。地域によっては、八丁味噌を加えるところもあります。

1570年より11年間続いた、織田信長と石山本願寺の合戦の際に兵糧の代わりとなり食べられていました。これが「松風」の始まりとされています。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、松風の製法が記載されています。

江戸時代末期には嘉祥菓子の1つとして食べられていました。

抹茶菓子まとめ

「抹茶菓子」についてはこちら ↓↓↓

まつば 松葉

干菓子。焼きもの。

まめかん 豆かん

生菓子。流しもの。

地元伊豆のところでんで有名な伊豆河童さんの「豆かん」です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

まんじゅう 饅頭

「まんじゅう」についてのまとめ記事はこちら↓↓↓

みかいこう 未開紅

和菓子では、生菓子などで作られ、その名前として「未開紅」と付けられることがあります。

紅梅の花が開こうとするつぼみの状態を表現した、冬を象徴する和菓子の名前です。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、未開紅の製法が記載されています。

みかよもち 三日夜餅

平安時代には、男性が3日間、女性の元に通い、3日目に白い餅を食べ、結婚が決まったとされます。その白いお餅のことを「三日夜餅(みかよもち)」というそうです。

みじんかん 味甚羹

生菓子。錦玉羹にみじん粉(寒梅粉)を加えて作ります。みじん粉はもち米から作られるので、もちっとした粘りのある食感になります。

みずようかん 水羊羹

「水羊羹」についてはこちら ↓↓↓

みそぱん 味噌パン

「みそぱん」は、パンと思われますが、パンの中でも3つのタイプに分けられると言われています。

①菓子パンタイプ

②蒸しパンタイプ

③惣菜パンタイプ

中でも、①菓子パンタイプの一部が、長野県松本市周辺では和菓子の焼き菓子に分類するとも言われています。

もとは、軍隊の保存食として作られたものなのだそうです。

みそまんじゅう 味噌饅頭

「味噌まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

みそもち 味噌餅

「みそもち」についてはこちら ↓↓↓

みぞれかん 霙羹

生菓子。流し菓子。「錦玉羹(きんぎょくかん)」に道明寺粉を加えたもの。「道明寺羹」とも呼ばれます。透明な生地に点々と見える道明寺種が、みぞれを表しています。

みたらしだんご 御手洗団子

「みたらし団子」についてはこちら ↓↓↓

みつまめ 蜜豆

生菓子。流しもの。えんどう豆をゆでたものと寒天、羊羹、求肥、フルーツなどに糖蜜をかけたもの。

みつ豆は、大正時代初期にはまだ店では売られておらず、腰に鈴をつけた若衆が横丁に売りに来ていたようです。

地元伊豆のところでんで有名な伊豆河童さんの「豆てん」です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

みなづき 水無月

「水無月」についてと作り方はこちら ↓↓↓

みやこまんじゅう 都まんじゅう

→「とうまんじゅう」をご覧ください。

むぎかた 麦形

「むぎがた」についてはこちら ↓↓↓

むぎこがし 麦こがし

できたばかりの新しい大麦を炒って挽いてできた「麦こがし(はったい粉)」に砂糖、塩を加え、お湯で練って食べます。夏に栄養補給ができるお菓子。焼いてクッキーにしたり、餡を包んで焼いたり、餡を包んで蒸してまんじゅう(麦こがしまんじゅう)にしたりします。はったい粉の別名を「麦こがし」と言います。

「麦こがしまんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

むぎなわ 麦縄

→「索餅(さくべい)」をご覧ください。

むぎやき 麦焼き

長崎県平戸の『百果之図』(1841年頃著)に製造方法が記載されている平戸のお菓子。

小麦粉、卵、砂糖で生地を作り、餡をサンド。玉子焼き鍋で作るお菓子。

むさしの 武蔵野

生菓子。湿粉製。「むさしの」とは、餡をそぼろ状にしたものと羊羹を挟んだお菓子。とらやさんのむさしのの正式名称は「むさし野」。晩秋から冬に向かう寂しい武蔵野の詫びた風情を表したお菓子とされます。江戸時代末期には、嘉祥菓子の1つでした。

むしようかん 蒸し羊羹

「蒸し羊羹」についてはこちら ↓↓↓

むらさめ 村雨

別名「時雨(しぐれ)」「湿粉(しっぷん)」。干菓子、半生菓子。押しもの。餡と米粉と砂糖などを混ぜて濾し、そぼろ状にして押し固めたり蒸したりしたもの。生地の名前でもあり、菓子の固有名称でもあります。「とらや」さんでは、「湿粉製」と呼びます。朝鮮出兵の際に伝わった高麗餅が変形したものと言われています。

もち 餅

搗き立ての「お餅」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

「餅菓子」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

もちこう 餅こう

遣唐使の方たちが持ち帰ったものの中にあった「果餅(かへい)」餅類14種の1つ。小麦粉をこねて細長くし、結び緒のような形にして油で揚げたお菓子です。

もなか 最中

和菓子の分類としては、半生菓子のおかもの。

『水の面に照る月なみを数ふれば今宵ぞ秋の「もなか」なりける』

(源順『拾遺和歌集』平安時代中期1005~1007年頃編纂)

宮中の月見の宴の際に出された白い丸い餅菓子が、中秋の名月に似ていたことからこの歌が詠まれたようです。

この歌が語源となり、江戸時代中期に江戸の吉原で「最中(もなか)の月」という菓子が誕生したといわれています。このお菓子は、もち米を使った作った、ほんのり甘い、生地を焼いただけの、軽い食感の干菓子でした。形は丸く、大きさは20センチほどあるものもあったようです。

その後、あんこを挟んだ「最中饅頭」ができました。

現在の「もなか」は、もち米を搗いて作った餅を薄く伸ばして型に入れて焼いたものに、2つの生地を合わせて、中に餡を挟んだお菓子になります。

形も、丸や四角、花の形など、いろいろな形ができ、また中の餡も多様となり、中に挟むものも餡だけでなく、餅や求肥、栗、アイスクリームなど様々な「もなか」が楽しまれています。

「もなか」は、水分のある餡を挟んでも、皮が湿らずに調和しているのが特徴です。最近では、皮と餡が別で販売され、自分で餡を挟んで食べることで、皮がよりパリッとした食感で楽しめるようにされているお店さんも増えています。

もみじまんじゅう 紅葉饅頭

「もみじまんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

ももやま 桃山

生菓子、半生菓子。焼きもの。オーブン物。

白こし餡に卵黄、寒梅粉、水飴などを加えて、よく練って型で成形して天板で焼いたもの。中に餡などを包みます。

「桃山」は、明治時代になり、オーブンの普及により広く普及しました。

伊豆松崎にある桜餅で有名な梅月園さんの「桃山」などのセットです。手前左が桃山です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

和菓子名 や行

やきいも 焼き芋

「焼き芋」についてや作り方はこちら↓↓↓

やきぐり 焼き栗

「焼き栗」についてはこちら ↓↓↓

やきもち 焼き餅

「焼き餅」についてはこちら ↓↓↓

やぶれまんじゅう

→「吹雪まんじゅう」をご覧ください。

やまかわ 山川

「山川」は、日本三大銘菓のひとつ。島根県松江市の銘菓。松平不昧公命名の「松江三大銘菓」の1つ。

「山川」についてはこちら ↓↓↓

ゆずもち 柚子餅

「柚子もち」についてはこちら ↓↓↓

ゆべし 柚餅子

「柚餅子」についてはこちら ↓↓↓

ようかん 羊羹

「羊羹」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

よしのかん 吉野羹

生菓子。流し菓子。錦玉羹に葛を合わせたもの。葛で有名な奈良の吉野葛から名がつきました。

よふね 夜舟

「夜舟」についてはこちら ↓↓↓

よもぎもち 蓬餅

→「草餅」をご覧ください。

よりみず 寄水

捏ねた米粉をねじり蒸したお菓子。江戸時代初期には嘉祥菓子の1つでした。

和菓子名 ら行

らくがん 落雁

「落雁」についてはこちら ↓↓↓

りきゅうまんじゅう 利休饅頭

「利休まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

和菓子名 わ行

わかくさ 若草

「若草」は、島根県松江市の銘菓。松平不昧公命名の「松江三大銘菓」の1つ。

「若草」についてはこちら ↓↓↓

わらびもち 蕨餅

「わらび餅」についてと作り方はこちら↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

和菓子が大好きで、食べ歩いたりして集めた資料をまとめ始めたところ、和菓子は流石に奥が深く分類するのに本当に困りました。結局、和菓子名のあいうえお順でまとめてみるのが一番わかりやすいことに気が付きこのような形としました。

しかし、種類がかなり増えてしまい、大きなまとまりに分け、詳細はリンクしてご覧いただけるようにしました。見やすくなるよう、常に改善してまいりますので、また見にいらしてください。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント