お餅好き集まれ!!!

お餅はお正月だけに食べるものではありません。パックのお餅が発売されて以降、お餅は年中食べることができるようになりました。

パックのお餅を開発してくださった方は、神様です。

そこで、お餅好きにはたまらないお餅についてやお餅の食べ方などを紹介します。

ダイエットなんて関係ない!毎日お餅三昧な幸せな暮らしをしましょう。

- 餅とは

- 餅の歴史

- 餅を食べる時期

- お餅の保存方法

- お餅の食べ方一覧

- あずきもち 小豆餅

- あんもち あんこもち 餡餅

- あんころもち あんころ餅

- いそべもち 磯部餅

- いももち 芋餅

- えびもち 海老餅

- おろしもち おろし餅

- かつおにもち 鰹煮餅

- きなこもち 黄粉餅 《レシピ有》

- くさもち 草餅

- くりこもち 栗粉餅

- くるみもち 胡桃餅

- ごまもち 胡麻餅

- さとうじょうゆ 砂糖醤油

- しそもち 紫蘇餅

- じゅこうもち 珠光餅

- じゅね餅、じゅうね餅、じゅうねん餅

- しょうがもち 生姜餅

- しるこ 汁粉

- ずんだもち ずんだ餅

- せきはん 赤飯

- ぞうに 雑煮

- たかどうもち

- つゆもち、おつゆもち、つゆっこもち

- とうふもち 豆腐餅

- なっとうもち 納豆餅

- ぬたもち ぬた餅

- ねぎみそもち ねぎ味噌餅

- ねったぼ

- ねぶかもち 根深餅

- ほしもち 干し餅

- まめもち 豆餅

- みそもち 味噌餅

- やきもち 焼き餅

- よもぎもち 蓬餅

- わさびもち 山葵餅

- お餅の種類

- お餅のおすすめの逸品

- 餅の関連記事

- 和菓子の関連記事

- 季節の手仕事の関連記事

餅とは

もち米を蒸した後に搗いて作ったもので、よく伸びて柔らかく、繊細な口当たりのものをいいます。

餅は、粘りがあるので黏気(ねばりけ)に通じ、黏飯(もちいい)の省略から「餅(もち)」と言われるのではないかといわれています。古くは「毛知比(もちひ)」「持ち飯(もちい)」とも記されます。

また、餅のことを「おかち」「おかちん」「かちん」と呼ぶところもあります。これは、餅のことを「お菓子」という意味で「おかちん」と呼ばれているようです。一説には、「御歌賃」すなわち歌合わせの商品だったという説もあります。この「かちん」の語源は、飯を搗く「搗飯(かもいい)」からきていているという説もあります。

餅の歴史

『豊後国風土記(ぶんごのくにふどき)』(奈良時代初期編纂)に、「明け方に白鳥が北から飛んできて、人々が見ていると白鳥はたちまち餅と化した」という逸話があり、当時の人々にとって餅が神聖かつ霊的なものであったことがうかがえます。

日本最古の百科事典といわれる平安時代の書『倭名類聚抄(わみょうるいじしょう)』(931~938)に、日本最古の加工食品として「餅(もち)」の記載があります。

平安時代には、行事や節供には欠かせない食べ物でした。平安朝の朝儀には、いろいろな餅が用いられていました。餅はもっぱら祭祀用として神前に供せられ、賀儀には餅は欠かすことができない供物であったことがわかります。

餅は元々中国からも伝わってきており、ただ、中国から伝わった餅は、小麦粉で作られたものでした。平安貴族たちが食べていた日本の餅は米から作られており、高級品でした。庶民が小麦粉で作られた餅を食べていたようです。後に、米から作られる餅が残り、小麦粉で作る餅はすたれていきました。

餅を食べる時期

現在では、お餅を食べるのに時期などはなく、パックになったお餅ならばいつでも食べることができます。ただ、パック入りのお餅などがない時代は、お餅を搗いて食べる機会がいくつかありました。東北の一部の地域では、年に18回もお餅を搗く地域があるそうです。お餅を搗くのは神様に関わる日が多いようです。

◆1月 冬土用「土用餅」

土用餅は、四季それぞれの土用期間(春土用、夏土用、秋土用、冬土用)に食べるとよいというものです。生菓子。地域により「土用餅」の内容が違います。「小豆餅」を食べて厄除けになるといわれているところ、「あんころもち」を食べて力がつくといわれているところ、北陸では「ささげ餅」または「ささぎ餅」を土用だけでなく夏に食べるところや、土用に食べるところがあるようです。

◆4月 春土用「土用餅」

◆5月 さおり

「さおり」とは、田植えを開始する日をいいます。「さ(田の神)」が天から降りてくる日ということです。

◆6~7月 さなぶり 早苗饗

「さなぶり」とは、田植えが終わったお祝いをいいます。「さ(田の神)」が天に帰る日ということです。

◆7月 夏土用「土用餅」

◆8月 お盆

◆10月 秋土用「土用餅」

◆11月 刈り上げ

「刈り上げ餅」とは、稲刈りが終わり、神様に五穀豊穣を感謝し供えます。新米で搗くお餅は1年で一番美味しいとされます。

◆12月~1月 年末年始

年神様にお供えし、おせち料理のお雑煮とします。

お餅の保存方法

搗いたお餅は、時間との戦いです。すぐに硬くなってしまいます。切り餅にするには、ある程度硬くして切りますが、切ってもすぐに硬くなってしまいます。

そこで一番良い保存方法は、面倒ではありますが、丸のままもしくは切り分けたお餅を1つラップに包んで冷凍します。

冷蔵保存も可能ですが、冷蔵でもカビたりしますので、冷凍がおすすめです。

ただし、お餅は冷凍してもにおいを吸収しやすいので、短期保存でも臭いが付きます。しっかりラップをして、保存袋に入れるようにしましょう。

冷凍から解凍する際には、お皿にほんの少しの水を入れ、餅を置き、600wのレンジで表を40秒、返して裏を30秒すれば、柔らかいお餅が復活します。

お餅の食べ方一覧

お餅は、搗いたばかりの生のまま食べたり、日が経ち茹でたり焼いて食べたり、今ではパックに入った便利なお餅もあるのでお餅は年中食べることができるようになりました。

お餅の食べ方は無限です。地域性もあり、意外にも知られていないものもありますので、それぞれを紹介していきます。

一般的に呼ばれている食べ方の名前をあいうえお順にしてあります。

あずきもち 小豆餅

「小豆餅」は、地域などによりいくつかの言われ方があります。

①お餅につぶのあんこをかけたもの。

②上新粉などを蒸した生地の中にあんこを練り込んで丸めたもの。→大福

③静岡県浜松市に伝わる、徳川家康も食べたという「小豆餅」。外側が餅で中にあんこが入っているもので、きなこなどがまぶしてあります。

➃中国から伝わった飲茶(点心)としての「小豆餅」。小豆は固めの粒のままで、生地の中に入っています。フライパンなどで焼いたものです。お醤油などを付けて食べます。

あんもち あんこもち 餡餅

お餅の中に餡を入れて包んだもの。簡単にいうと外側が餅で内側が餡。ただ、餅がすぐに硬くなってしまうことから、江戸時代には焼いて販売がされていました。これらは、現在では「焼き餅」と言います。

大福と似ていますが、現在の大福のほとんどが、餅よりもきめが細かく硬くならない求肥などからできている生地となります。

「大福」についてはこちら ↓↓↓

あんころもち あんころ餅

餅を小豆でできた餡で包んだもの。簡単に言うと外側が餡で内側が餅。

見た目はぼたもちやおはぎと似ていますが、餡ころ餅は、外側がこしあんで中が餅なので別のものになります。

正確には「餡衣餅(あんころももち)」なのですが、「餡ころ餅(あんころもち)」と呼ばれるようになりました。

伊勢の名物「赤福」などもあんころ餅となります。

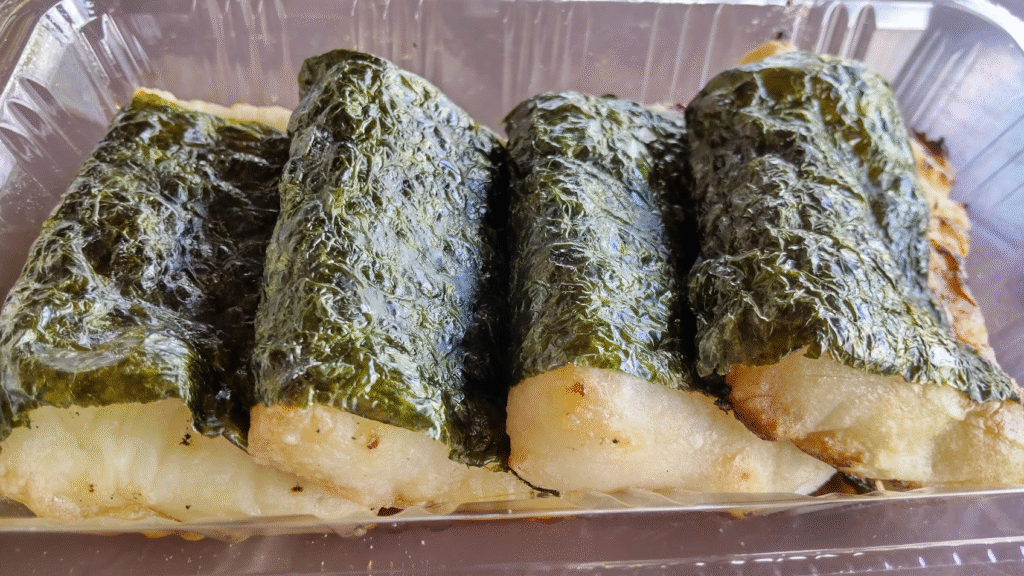

いそべもち 磯部餅

醤油をつけて海苔で巻いて食べます。鰹節や鰹粉などを付けるとより美味しくなります。

いももち 芋餅

蒸したさつまいもを皮をむいてつぶし、柔らかいお餅を練り合わせて滑らかにしたもの。きな粉や黒蜜などをかけたりしていただきます。地域によっては、粉をつけて揚げるところもあります。

徳島県では、小豆の餡を包んだ芋餅が「亥の子餅」として食べられます。

宮崎県では、きな粉をかけたものを「ねったぼ」と言います。

えびもち 海老餅

干したえびを甘く煮て、搗き立てのお餅にからめます。

おろしもち おろし餅

搗き立てのお餅に、大根おろしとかつお節をかけ、ポン酢やしょうゆなどでいただきます。

福島県では「たかどうもち」とも言われます。

かつおにもち 鰹煮餅

搗いたお餅を、鰹節たっぷりの汁で煮ます。

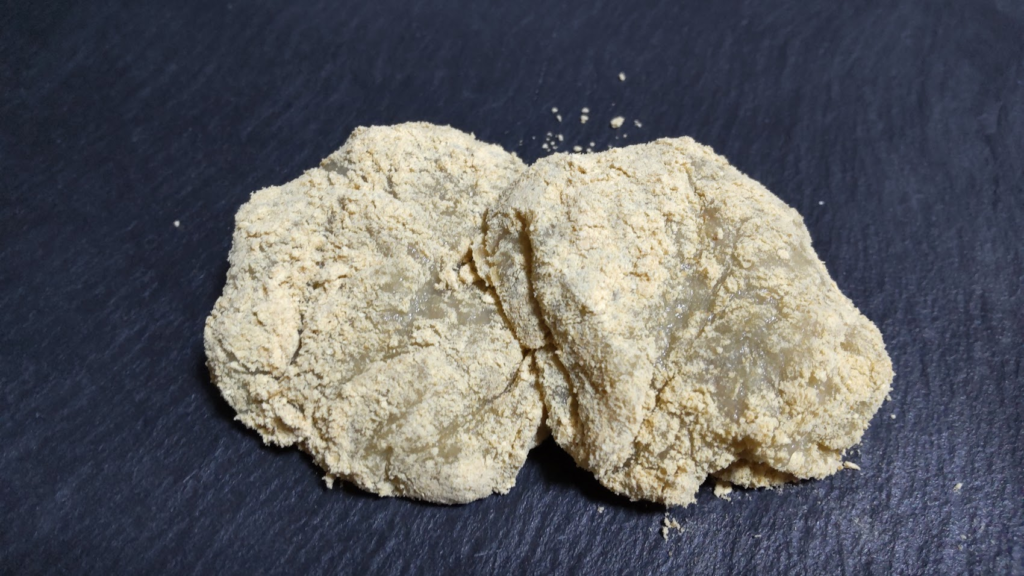

きなこもち 黄粉餅 《レシピ有》

お餅の定番「きな粉餅」。とろ~りとしたお餅に、べったりときなこをつけて食べたら、ほんと幸せです。

《 材料 》

搗き立てのお餅、もしくは切り餅(約50g) 1個

きなこ 大さじ2

砂糖 大さじ1

塩 ひとつまみ

《 作り方 》

①きなこ、砂糖、塩は、器に入れて混ぜておきます。

②お餅は、搗き立てならばそのまま①とからめるだけです。

生の切り餅なら、お皿に大さじ1くらいのほんの少しのお水を入れて餅を置き、ラップはせずにレンジ600wで30秒してから①にからめます。

冷凍の切り餅なら、生と同じくレンジ600wで50秒してから①にからめます。

くさもち 草餅

「草餅」についてはこちら ↓↓↓

くりこもち 栗粉餅

餅の上に栗きんとんをそぼろ状にしたものをまぶしたものです。

くるみもち 胡桃餅

「くるみ餅」には以下の種類があります。

①搗いたお餅に刻んだくるみを加えたもの。

②求肥に刻んだくるみを加え、餡を包んだものです。亥の子餅にも似ています。秋に出回る生菓子です。餅菓子。餡を包まない求肥生地だけのものもあります。

ごまもち 胡麻餅

江戸時代中期の日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、ごま餅の製造方法の記載があります。

ごま餅は、2通りあります。

①搗いたお餅のなかに、ごまを入れて混ぜるお餅。

②ごまをすり、砂糖を加え混ぜたものを、搗いたお餅にまんべんなくつけるもの。

さとうじょうゆ 砂糖醤油

少しのお湯に砂糖を溶き、醤油を混ぜて、焼いたお餅につけて食べます。

東北地方や新潟県で食べられています。

同じものかは不明ですが、子供の頃に祖母や母が作ってくれた記憶があります。今思うと怖いくらいの砂糖の量だったと思います。砂糖が溶けきらない状態で仕上げるため「じゃりじゃり砂糖醤油」などと勝手に命名してました。懐かしい味です。

しそもち 紫蘇餅

赤紫蘇の塩漬けを細かく刻んだものを混ぜて搗いたお餅。そのまま焼いて食べても美味しいですが、梅干しを刻んで餅にのせ、海苔で巻いて食べると美味しいです。

じゅこうもち 珠光餅

正月の固くなった餅を炊いて(もしくは柔らかく煮て)、山椒を効かせた砂糖と白味噌の餡をかけたお餅です。

茶の湯の開祖村田珠光が始めたといわれるもので、茶道では松の内または初釜に用いるものです。「餅田楽」とも言われます。

じゅね餅、じゅうね餅、じゅうねん餅

「じゅね餅、じゅうね餅、じゅうねん餅」についてはこちら ↓↓↓

しょうがもち 生姜餅

すりおろした生姜の餡掛けをお餅にかけます。椎茸などを入れることもあります。岩手県などで食べられています。

しるこ 汁粉

「しるこ」についてはこちら ↓↓↓

ずんだもち ずんだ餅

生菓子。餅菓子。宮城県の郷土菓子。すりつぶした枝豆から作ったずんだ餡をかけた餅。

福島県では「ずんだ餅」のことを「ぬた餅」と言います。

せきはん 赤飯

もち米がない時など、お餅を刻んでうるち米と炊くと、もちもちのお赤飯ができあがります。

「赤飯」についてはこちら ↓↓↓

ぞうに 雑煮

お正月に食べられる各地の「雑煮」についてはこちら ↓↓↓

たかどうもち

→「おろし餅」をご覧ください。

つゆもち、おつゆもち、つゆっこもち

「つゆもち、おつゆもち、つゆっこもち」についてはこちら ↓↓↓

とうふもち 豆腐餅

福島県付近で食べられているようですが、地域により作り方が違うようです。

福島県で食べられている「豆腐餅」の作り方のいろいろはこちら↓↓↓

なっとうもち 納豆餅

ご飯に納豆をかけて食べるように、搗き立てのお餅に納豆をかけて食べます。

ぬたもち ぬた餅

福島県では「ずんだ餅」のことを「ぬた餅」と言います。

→「ずんだ餅」をご覧ください。

ねぎみそもち ねぎ味噌餅

搗いたお餅(切り餅)に、ねぎ味噌を塗り、焼いていただきます。

ねったぼ

→「いも餅」をご覧ください。

ねぶかもち 根深餅

搗いたお餅に、根深、刻んだ海苔をかけ、酢醤油でいただきます。

和歌山県などで食べられています。

ほしもち 干し餅

青森県では、切り餅にした餅を干して食べます。

まめもち 豆餅

「豆餅」は、搗いたお餅に、黒豆やえんどう豆などの豆が入ったお餅のことです。切り餅にして焼いて食べることが多いのですが、中に餡を入れるところもあります。栃木県、岡山県、山梨県、静岡県富士宮市などで食べられています。京都の出町ふたばさんの「名代豆餅(餡入り)」が有名です。

みそもち 味噌餅

「味噌餅」についてはこちらの山形県をご覧ください。↓↓↓

やきもち 焼き餅

「焼き餅」と呼ばれるものは、以下があります。

①お餅を焼いたもので、しょうゆをつけて海苔で巻いてたべたり、きなこをつけて食べたりする餅のことをいいます。

②「あんこ餅」と呼ばれるつきたての餅を薄くのばして小豆餡を包んだものが、江戸時代、餅がすぐに硬くなってしまうことから鉄板で両面をうっすらきつね色に焼いて販売するようになり、そのことを「焼き餅」というようになりました。

伊勢の「太閤餅」、京都上賀茂神社前の「神馬堂」、先代が神馬堂で修業された北野天満宮近く「天神堂」、大阪十三の焼き餅各店が有名です。

よもぎもち 蓬餅

→「草餅」をご覧ください。

わさびもち 山葵餅

お餅に、すりおろした山葵をたっぷりつけ、お醤油でいただきます。

お餅の種類

かんもち 寒餅

「寒餅」についてはこちらの富山県をご覧ください。↓↓↓

こおりもち 氷餅

「氷餅」についてはこちら ↓↓↓

とちもち 栃餅

生菓子。餅菓子。トチノキになるとちの実を使います。9月中旬になると、木から実が落ちます。栗の鬼皮のような皮を割ると実が出てきます。下処理として、とちの実を水に浸けて7日、灰につけて2日、アク抜きをします。作り方は、アク抜きした実をもち米と混ぜ、蒸します。食べ方は、お餅のまま食べたり、中に餡を入れて食べたりします。特徴としては、独特の渋みや苦味のある茶色いお餅です。食べられている地域は、岩手県、山形県、静岡県(旧水窪町)、新潟県佐渡ヶ島、富山県、石川県、京都府美山町、鳥取県などで食べられています。歴史としては、お米が採れない山地で、もち米などにとちの実を入れ、かさ増しになるようにと食べられていました。現在では、各地の道の駅などでとちの実が採れる季節になると販売されています。

なまこもち なまこ餅

「なまこ餅」は、富山県の「寒餅」をご覧ください。↓↓↓

お餅のおすすめの逸品

お餅を搗きたくても、餅つき機や、杵と臼がないという方におすすめ。杵と臼がレンタルできます。写真をクリックすると詳細を見ることができ、こちらからお取り寄せをすることができます。↓↓↓

餅の関連記事

◆搗いたお餅ではなく、粉などから作った「餅②餅菓子」についてはこちら ↓↓↓

◆「お正月⑦、餅③お雑煮」についてはこちら ↓↓↓

◆「餅➃餅の種類の名前一覧」についてはこちら ↓↓↓

◆「日本全国の郷土料理」についてはこちら ↓↓↓

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子③全国の和菓子」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント