- 餅菓子とは

- 餅菓子を食べる時季

- 餅菓子の分類

- 餅菓子の歴史

- 餅菓子の種類

- あこや 阿古屋

- あずきもち 小豆餅

- あわもち 粟餅

- あんもち あんこもち 餡餅

- あんころもち 餡ころ餅

- あんずもち 杏餅

- いがもち 伊賀餅

- いのこもち 亥の子餅

- いももち 芋餅

- うぐいすもち 鶯餅

- うずらやき 鶉焼き

- かきもち 柿餅

- かしわもち 柏餅

- ききょうもち 桔梗餅

- きなこもち 黄粉餅

- ぎゅうひ 求肥

- きりせんしょ・きりざんしょう 切山椒

- くさもち 草餅

- くずもち 葛餅

- くずもち 久寿餅

- くるみもち 胡桃餅

- けいしん 桂心

- けしもち 芥子餅

- ごまもち 胡麻餅

- さくらもち 桜餅

- じゅこうもち 珠光餅

- しんこ 新粉 志んこ 糝粉

- すあま 素甘 寿甘

- ずんだもち ずんだ餅

- せきはん 赤飯

- せっぺい 雪平

- そばもち 蕎麦餅

- だいふく 大福

- ちまき 粽

- ついし 鎚子

- つばきもち 椿餅

- どようもち 土用餅

- はすこもち 蓮粉餅

- はなびらもち 花びら餅

- はぶたえもち 羽二重餅

- ひしもち 菱餅

- ひちぎり 引千切

- ふと ぶと 餢飳

- ぼたもち 牡丹餅 ・ おはぎ 御萩

- やきもち 焼き餅

- ゆずもち 柚子餅

- ゆべし 柚餅子

- よもぎもち 蓬餅

- わらびもち 蕨餅

- 日本各地の有名な餅菓子

- 餅の関連記事

- 和菓子の関連記事

- 季節の手仕事の関連記事

餅菓子とは

「餅菓子」とは、もち米を搗いた「お餅」だけでなく、もち米を原料とし砂糖と水を加えて混ぜ、蒸してから搗いたり練ったりした菓子類の総称です。もち米以外でも、うるち米や粟、葛などで作られます。上新粉を加えることもあります。

もち米を搗いた「お餅」についてや、菓子ではない「お餅の食べ方」などはこちら ↓↓↓

餅菓子を食べる時季

それぞれの餅菓子において時季があり、総合的に決まっていることはありません。

餅菓子の分類

◆水分量による分類

「餅菓子」は、出来上がりの水分量が30%以上のお菓子になりますので「生菓子」に分類します。日持ちしません。茶席では濃茶用の主菓子として使われることが多くなります。

◆製法による分類

「餅菓子」は、もち米に砂糖と水を加えて混ぜ、蒸してから搗いたり練ったりしたものです。もち米以外でも、うるち米や粟、葛、上新粉などで作られます。

餅菓子の歴史

餅は、平安時代には、行事や節供には欠かせない食べ物でした。平安朝の朝儀には、いろいろな餅が用いられていました。餅はもっぱら祭祀用として神前に供せられ、賀儀には餅は欠かすことができない供物であったことがわかります。

甘い餅菓子としては、砂糖の生産が始まった江戸時代に広く普及しました。

餅菓子の種類

「餅菓子」の種類をあいうえお順にしました。「餅菓子の種類」には、日本各地の名物餅菓子も含まれます。

あこや 阿古屋

「雛菓子」のひとつです。「あこや」についてはこちら ↓↓↓

あずきもち 小豆餅

「小豆餅」についてはこちら ↓↓↓

あわもち 粟餅

生菓子。餅菓子。糯精を蒸して作ります。糯粟だけで作ることろもあれば、もち米を加えることろもあります。粟は秋に収穫されるので、秋に食べることが多くなります。粟餅は、江戸時代に広まりました。現在では、粟の生産が減少しているため、見かけるところが少なくなりました。

あんもち あんこもち 餡餅

「あん餅・あんこ餅」についてはこちら ↓↓↓

あんころもち 餡ころ餅

「餡ころ餅」についてはこちら ↓↓↓

あんずもち 杏餅

夏6月頃に出回るお菓子です。生菓子。餅菓子。求肥で杏の餡を包んだもので、杏の甘酸っぱさと甘さがぴったりです。

いがもち 伊賀餅

餅製。「いがもち」とは、うるち米などの生地で餡を包み、上面に色付けしたもち米を数粒つけて蒸したお菓子です。もち米の色は、淡い桃色、黄色、緑色などです。とらやさんは白餡入りです。江戸時代末期には嘉祥菓子の1つでした。

いのこもち 亥の子餅

「亥の子餅」についてはこちら ↓↓↓

いももち 芋餅

「芋もち」についてはこちら ↓↓↓

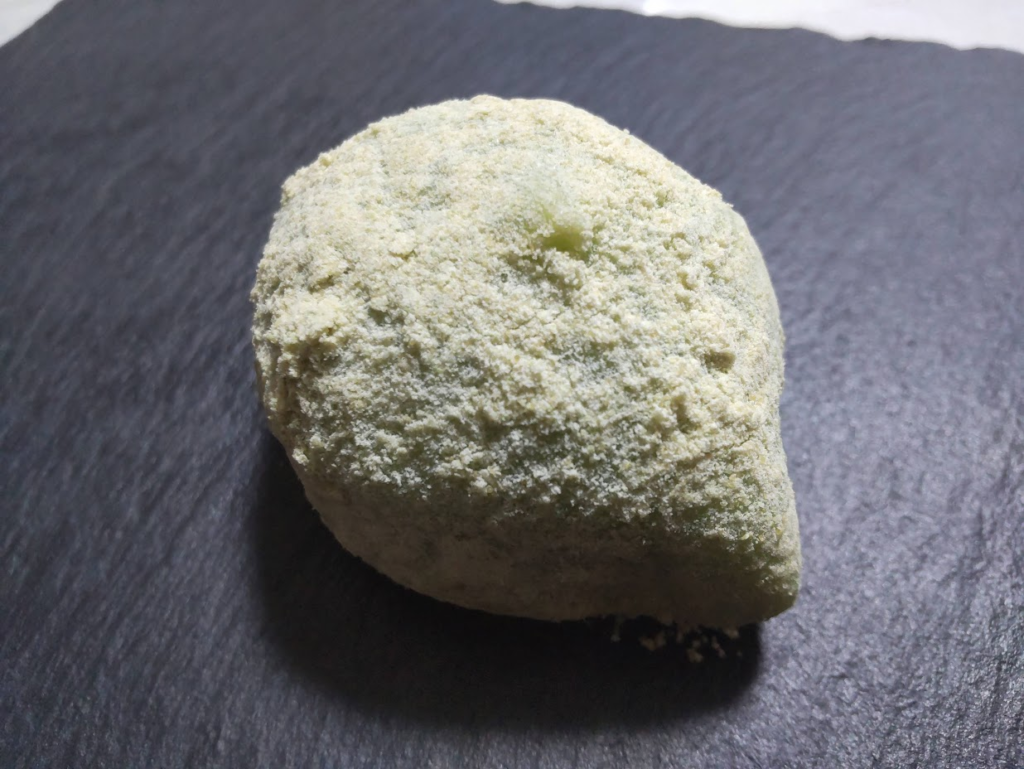

うぐいすもち 鶯餅

鶯が鳴き始める2月頃に出回るお菓子です。春におすすめの生菓子です。

生菓子。餅菓子。

餅や求肥であんこを包み、青きな粉や青海苔をまぶし、うぐいすの羽色を連想させたもの。

両端をつまんで鶯を見立てた形にすることが多い。

うずらやき 鶉焼き

餡を包んだお餅に焼き色を付けたお菓子。江戸時代初期には嘉祥菓子の1つでした。

かきもち 柿餅

「柿餅(かきもち)」についてはこちら ↓↓↓

同名で、米菓の「欠餅(かきもち)」とは別物です。

かしわもち 柏餅

「柏餅」についてはこちら ↓↓↓

ききょうもち 桔梗餅

生菓子。外良製。桔梗型をしたういろう生地の中に、餡が入っているお菓子。とらやさんは御膳餡入り。江戸時代末期には、嘉祥菓子の1つでした。

きなこもち 黄粉餅

「きなこ餅」についてはこちら ↓↓↓

ぎゅうひ 求肥

生菓子、半生菓子。餅菓子。練り物。白玉粉や餅粉に水を加えてこねて蒸し、砂糖や水飴を加えて加熱しながら半透明になるまで練り上げたもの。きめ細やかなもち状の生地です。固くなりにくいのが特徴です。生地そのものにするほか、練切やすはまなどの中間素材としても使われます。

求肥は、江戸時代初期には上菓子としてもてはやされ、江戸時代中期には日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に求肥の製法が記載されています。

中国から牛のしなやかで柔らかいなめし皮にたとえた「牛皮」として伝えられたが、獣肉を忌んだ日本では、「求肥」という字が当てられたと言われています。

求肥飴、求肥糖、求肥餅、求肥団子と応用したお菓子の種類も多い。

きりせんしょ・きりざんしょう 切山椒

「きりせんしょ・きりざんしょう」についてはこちら ↓↓↓

くさもち 草餅

「草餅」についてはこちら ↓↓↓

くずもち 葛餅

「葛餅」についてはこちら ↓↓↓

くずもち 久寿餅

「久寿餅」についてはこちら ↓↓↓

くるみもち 胡桃餅

くるみ餅には以下の種類があります。

①搗いたお餅に刻んだくるみを加えたもの。

②求肥に刻んだくるみを加え、餡を包んだものです。亥の子餅にも似ています。秋に出回る生菓子です。餅菓子。餡を包まない求肥生地だけのものもあります。

けいしん 桂心

「けいしん」についてはこちら ↓↓↓

けしもち 芥子餅

「芥子餅(けしもち)」は、こしあんを包んだ軟らかいお餅とその周りについている小さな芥子(けし)の実の食感がクセになります。

堺出身の千利休も愛したという芥子餅。千利休により芥子餅は全国に知れ渡りました。

ごまもち 胡麻餅

「ごま餅」についてはこちら ↓↓↓

さくらもち 桜餅

「桜餅」についてはこちら ↓↓↓

じゅこうもち 珠光餅

「珠光餅」についてはこちら ↓↓↓

しんこ 新粉 志んこ 糝粉

上新粉を水でこねて蒸したり茹でたりして搗いた餅。唐菓子の索餅が原型と言われています。白色や抹茶、肉桂入りで棒状にしてひねった形が多いが、祭や縁日では、着色して、さまざまな形にした細工菓子が人気でした。

すあま 素甘 寿甘

生菓子。餅菓子。米粉や上新粉に湯を入れて蒸し、砂糖を加えて作る餅菓子。甘さ控えめ。主に東日本で作られています。

甘い生地の菓子なので「素甘」や、紅白一対でおめでたい時に用いる甘いものということで「寿甘」という字が当てられています。昭和の時代、結婚式の引き出物には、必ずこの「寿甘」が入っていました。

ずんだもち ずんだ餅

「ずんだ餅」についてはこちら ↓↓↓

せきはん 赤飯

「赤飯」についてはこちら ↓↓↓

せっぺい 雪平

生菓子。練り物。求肥に泡立てた卵白と白あんを加えて練った真っ白な餅のこと。

そばもち 蕎麦餅

生菓子。餅菓子。蕎麦粉の風味が楽しめるお菓子です。蕎麦の粘りを補うために白玉粉を足し、歯切れを出すために上新粉も加えます。

だいふく 大福

「大福」についてはこちら ↓↓↓

ちまき 粽

「粽」についてはこちら ↓↓↓

ついし 鎚子

「つい」の漢字は、食へんに追うという字です。

「ついし」についてはこちら ↓↓↓

つばきもち 椿餅

「椿餅」についてはこちら ↓↓↓

どようもち 土用餅

土用餅は、四季それぞれの土用期間(春土用、夏土用、秋土用、冬土用)に食べるとよいというものです。生菓子。地域により「土用餅」の内容が違います。「小豆餅」を食べて厄除けになるといわれているところ、「あんころもち」を食べて力がつくといわれているところ、北陸では「ささげ餅」または「ささぎ餅」を土用だけでなく夏に食べるところや、土用に食べるところがあるようです。

はすこもち 蓮粉餅

生菓子。餅菓子。蓮粉とは、レンコンから作る澱粉で葛粉やわらび粉とは違った風味や食感になります。蓮粉餅は、蒸してから火にかけて充分に練ると、なめらかでコシのある状態になります。

はなびらもち 花びら餅

「花びら餅」についてはこちら ↓↓↓

はぶたえもち 羽二重餅

粒子の細かい餅粉(羽二重粉)を水で練って蒸し、砂糖や水飴を加えて滑らかに練り上げたもの。

羽二重とは、絹織物で、滑らかな肌触りと上品な光沢が特徴の織物。羽二重餅は、この絹織物のように、滑らかな肌触りで優しく上品なお餅です。

絹織物の生産が盛んな福井県で産まれた名物。京都では餡を包んで上生菓子としても使われます。

ひしもち 菱餅

「菱餅」についてはこちら ↓↓↓

ひちぎり 引千切

「ひちぎり」についてはこちら ↓↓↓

ふと ぶと 餢飳

「ふと」についてはこちら ↓↓↓

ぼたもち 牡丹餅 ・ おはぎ 御萩

「ぼたもち・おはぎ」についてはこちら ↓↓↓

やきもち 焼き餅

「焼き餅」についてはこちら ↓↓↓

ゆずもち 柚子餅

冬を迎えた11月頃。生菓子。餅菓子。求肥にすりおろした柚子の皮を加え、ほんのり黄色になった生地を白あんや柚子餡などで包みます。柚子の香りが優しい生菓子です。

江戸時代中期、日本最初の菓子製法の専門書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718年刊)に、柚子餅の製法が記載されています。

ゆべし 柚餅子

「柚餅子」についてはこちら ↓↓↓

よもぎもち 蓬餅

→「草餅」をご覧ください。

わらびもち 蕨餅

「わらび餅」についてはこちら ↓↓↓

日本各地の有名な餅菓子

日本各地にある有名な餅菓子の固有名称(商品名)の紹介です。あいうえお順になっています。

あぶりもち あぶり餅

「あぶり餅」は、竹串に刺した一口大のお餅を備長炭であぶり、白味噌のタレをつけたものです。無病息災のご利益が得られる縁起物とされています。京都の一文字屋和助さんが有名です。

あべかわもち 安倍川もち

静岡県静岡市の名物「安倍川もち」についてはこちら ↓↓↓

「安倍川もち」をこちらからお取り寄せすることができます↓↓↓

うめがえもち 梅が枝餅

福岡の太宰府天満宮の名物「梅が枝餅」についてはこちらの福岡県をご覧ください。↓↓↓

かねもち カネ餅

「カネ餅」についてはこちらの秋田県をご覧ください。↓↓↓

かんもち 寒餅

「寒餅」についてはこちらはこちらの富山県をご覧ください。↓↓↓

きゃばもち

「きゃばもち」についてはこちら ↓↓↓

きんかもち

「きんかもち」についてはこちらの青森県をご覧ください。↓↓↓

ごへいもち 五平餅

「五平餅」についてはこちらの長野県をご覧ください。↓↓↓

ごぼうもち 牛蒡餅

中国から伝来したとされる餅菓子。

牛蒡のように細長いので「牛蒡餅」といわれています。

長崎県平戸で描かれた『百果之図』(1841年頃著)に製造方法が記載されています。

黒糖や抹茶などいろいろな味がある細長いお餅。けしの実が飾りつけられています。

じゅね餅、じゅうね餅、じゅうねん餅

「じゅね餅、じゅうね餅、じゅうねん餅」についてはこちら ↓↓↓

だいぶつもち 大佛餅 大仏餅

文禄4年(1595年)、豊臣秀吉によって建立された方広寺には、高さ19mを超える大仏か鎮座していたとされます。その方広寺の参道で土産物として販売されたのが大佛餅です。江戸時代には「洛東名物」として人気がありました。

現在では、京都にある江戸時代創業の甘春堂さんで販売されています。甘春堂さんの大佛餅は、職人がもち米から石臼で杵つきし、創業当時から変わらぬ作り方をされています。大佛餅はつぶ餡入りで1個140円。

とちもち 栃餅

「栃餅」についてはこちら ↓↓↓

べこもち

「べこもち」についてはこちらの青森県をご覧ください。↓↓↓

みそもち 味噌餅

山形県などで食べられている「みそもち」についてはこちら ↓↓↓

餅の関連記事

◆搗いたお餅の食べ方など「餅①餅まとめ」についてはこちら ↓↓↓

◆「お正月⑦お雑煮、餅③お雑煮」についてはこちら ↓↓↓

◆「餅➃餅の種類の名前一覧」についてはこちら ↓↓↓

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子③全国の和菓子」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント