関東と関西の桜餅の違い

春になると欠かせない和菓子「桜餅」。外側の生地の違いや餡の種類の違い、桜葉は1枚か複数か、桜葉まで食べるか食べないかなど、いろいろなタイプがあります。よく比べられるのが、関東の「クレープ状の皮のタイプ」と関西の「道明寺のタイプ」です。

関東などで食べられる「クレープ状の皮のタイプ」

水で溶かした白玉粉に、小麦粉、砂糖を混ぜ合わせた生地を銅板の上で焼いたあと、餡を包み、その外側に塩漬けした桜の葉を巻いたものです。

お店さんによっては、「桜葉をはがして食べてください」というところもあります。これは、クレープ状の生地に桜葉の香りがついているので、その香りを楽しみ、葉ははがして食べないということのようです。

関西などで食べられる「道明寺を使ったタイプ」

道明寺粉、砂糖をお湯で混ぜ合わせて蒸した生地で餡を包み、その外側に塩漬けした桜の葉を巻いたものです。桜葉ごといただきます。こちらは、道明寺で手が汚れないように、桜葉をつけたまま食べるというものです。

「道明寺粉」についてはこちら ↓↓↓

桜餅の歴史

なぜ、同じ桜餅なのに、地域で作り方が違うのでしょうか。

もともとは、江戸時代に現在の東京都墨田区にある「長命寺」に墓参りに来ていた方へのおもてなしとして出されていたお菓子で、近くの隅田川の桜が有名だったことと時期が重なり、あんこをクレープ状の皮の生地で巻き、手が汚れないように、桜の葉で包んだタイプの「桜餅」が広まったようです。この桜餅を出されていたお店さんは「山本や」さん(1717年創業)です。

関西などで食べられる道明寺を使ったタイプは、関東の桜餅よりも後に作られ、「椿餅(餡を道明寺で包み、椿の葉を上下につけたもの)」の椿の葉を桜の葉に変えて作られたものからできたとされます。

見た目に違いはありますが、甘い餡としょっぱい桜葉の絶妙なバランスがたまらない和菓子です。

桜餅の種類

見た目も全然違う「桜餅」の紹介です。

関東のクレープ状の皮タイプや、関西の道明寺タイプは、静岡では関係なく両方のタイプが出回ります。それだけではなく、もち米タイプや餅タイプなど、種類も見た目も味もいろいろありますので、お好きなものがあればお試しください。

クレープ状の皮タイプ

梅園さんの「桜餅」

梅園さんの「桜餅」は、関東風のクレープ状の皮タイプで、餡はこし餡です。皮がモチモチで、今風です。1つ130円とリーズナブルです。

「梅園」さん

静岡県駿東郡清水町中徳倉38-1

天満屋さんの「桜もち」

島根県雲南市にある天満屋さんの「桜もち」は、クレープ状の皮タイプの桜もちなのですが、このクレープの色がピンクではなく、緑色をしています。島根県雲南市三刀屋町では、「御衣黄桜」と呼ばれる緑色をした八重桜が咲きます。この桜の色にちなんで、「桜もち」のクレープ状の皮の色が緑色なのだそうです。餡はこし餡です。

「天満屋」さん

島根県雲南市三刀屋町三刀屋315

道明寺タイプ

琴きき茶屋さんの「櫻もち」

京都市右京区の渡月橋北詰にある琴きき茶屋さんの「櫻もち」は、京都では珍しい餡なしの色付けなしの道明寺餅を桜葉で挟んであるものです。別であん餅もあります。

「琴きき茶屋」さん

京都府京都市右京区

セブンイレブンさんの「桜餅」

今や、和菓子のコンビニスイーツも珍しくありません。セブンイレブンさんの「桜餅」は、道明寺タイプ。桜葉は付いていません。桜のお花の塩漬けがついています。餡は、こし餡です。道明寺のモチモチ感とさらりとしたこしあんがたまらないです。

桜葉ではなく、お花の塩漬けにしたを飾ってあることろが、セブンイレブンさんらしく独自性があってかわいらしいです。

ヤマザキ製パンさんの「桜餅」

パンでお馴染み、ヤマザキ製パンさん。季節の和菓子なども販売されていて、桜餅も販売されています。道明寺タイプで、餡はこし餡です。お値段がお手頃なので、普段、桜餅を食べないという方でも、ヤマザキ製パンさんはどこのスーパーにもあるので、「ちょっと食べてみようかな」と思える、手を出しやすい桜餅です。

もち米タイプ

勝栄堂さんの「さくら餅」

勝栄堂さんの「さくら餅」は、もち米タイプで、餡はこし餡です。桜葉の塩分が控えめで、桜葉の香りが強調されるさくら餅になっています。

「勝栄堂」さん

静岡県駿東郡小山町藤曲201-1

生徒さん手作りの「桜餅」

生徒さんが作ってくださった手作りの桜餅です。

餅米で作られたそうです。餅米に桜の花びらの塩漬けを交ぜてピンクにしたそうです。餡はこし餡です。餡も自分で炊いたそうです。お花のレッスンの際に作ってお持ちいただき、レッスンの後でみなさんでいただきました。これには感動しました。

餅タイプ

松本製菓さんの「桜餅」

松本製菓さんの「桜餅」は、上新粉から作られる餅菓子の餅タイプで、餡は粒あん(つぶしあん)です。食べ応えのある餅タイプです。

「松本製菓」さん

福島県伊達市伏黒字南本場5-1

上野製菓さんの「桜餅」

上野製菓さんの「桜餅」は、餅タイプでこしあんです。2枚の桜葉で包んであります。

「上野製菓」さん

静岡県富士宮市根原449-18

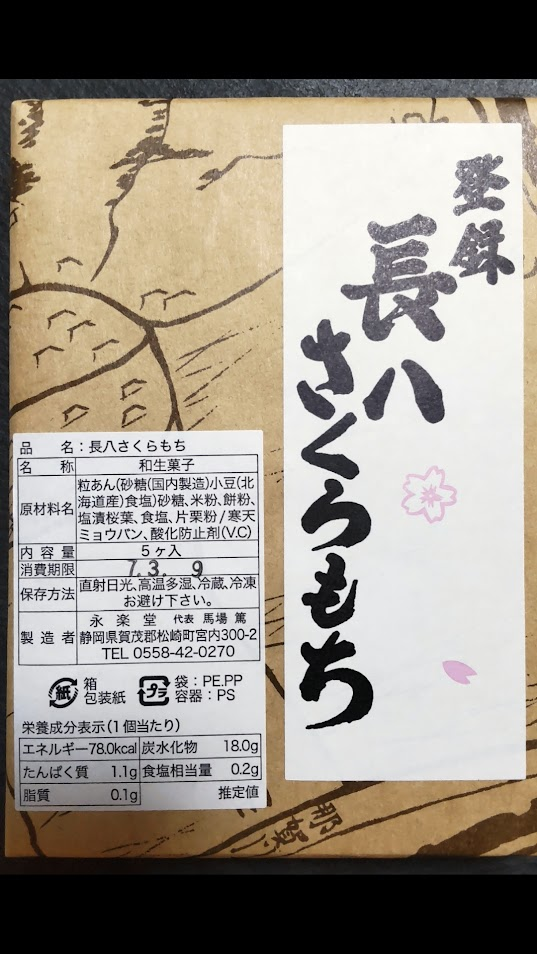

永楽堂さんの「長八さくらもち」

永楽堂さんの「長八さくらもち」は、大福餅タイプのつぶしあんです。2枚の桜葉で挟んであります。

「永楽堂」さん

静岡県賀茂郡松崎町宮内300-2

桜餅の桜葉について

桜餅には欠かせない「桜葉」。

静岡県賀茂郡西伊豆町松崎で作られているのをご存知でしょうか。しかも桜葉の生産量の70%が松崎で作られています。

松崎にたくさんの桜の木があるのかと思ったら、普通の高木の桜の木ではなく、大人が立ったまま葉の収穫ができる1メートル程の高さの樹に葉がなるよう栽培しています。

桜餅に使われる桜の葉は、「オオシマザクラ」の葉です。伊豆大島原産の「オオシマザクラ」は、伊豆にもたくさん生息し、桜葉の生産をするのに温暖な気候も合い、また「オオシマザクラ」の成長が早いこともあり、松崎は昔から桜葉の生産がおこなわれています。

松崎では、5月に桜葉の収穫を行い、塩漬けにします。

桜餅についている桜の葉ですが、この葉を食べるか食べないかも関東と関西で分かれるようです。

関東の桜餅は、桜餅で手が汚れないように、桜の葉を当時は3枚くらい巻いていたようです。現在では巻いているのは1~2枚ですが、そのような理由から食べるものではなく、葉ははがしてついた葉の香りを楽しみながら桜餅をいただくそうです。

関西の道明寺タイプの桜の葉は、もちろんそのまま全部いただきます。

桜の葉を地元松崎で作られていると思うと、捨てずに食べていただきたい気持ちでいっぱいです。

「オオシマザクラ」についてはこちら ↓↓↓

桜餅のおすすめの逸品

桜餅が作ってみたくなった方はこちら。伊豆で作られた桜葉です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

いけばなで京都に1週間滞在していた時、ちょうど桜餅がどこの和菓子屋さんにもあり、いろんなお店さんの桜餅を毎日食べた時があります。その時の写真があれば、いろいろと紹介できたのですが、残念です。

もちろん、食べたのは桜餅だけではないですけど…

これだけ、桜餅を食べた話題が出てきますが、別に桜餅のことが特別に好きな訳ではありません。「桜餅マイスター」などでもなく、基本的には、和菓子が好きで和菓子をたくさん食べるということだけです。

京都で毎日桜餅を食べたと書きましたが、京都に行くと3食和菓子を食べるのが、普通です。ヒドイと、3時のおやつや夜食にも食べたりして、1日5回和菓子を食べるとかも普通です。ただあくまでも、京都でのお話し。京都には、和菓子やさんがたくさんありますからね。いろんな種類が食べたくなってしまうのです。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント