みんな大好き「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」。

3つともきなこから作られる似たようなお菓子ですが、口の中に入れると、柔らかくてすぐになくなってしまう、そんなどれもお子様からおじいちゃん、おばあちゃんまでが大好きなお菓子です。

その違いに迫っていきたいと思います。

「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」とは

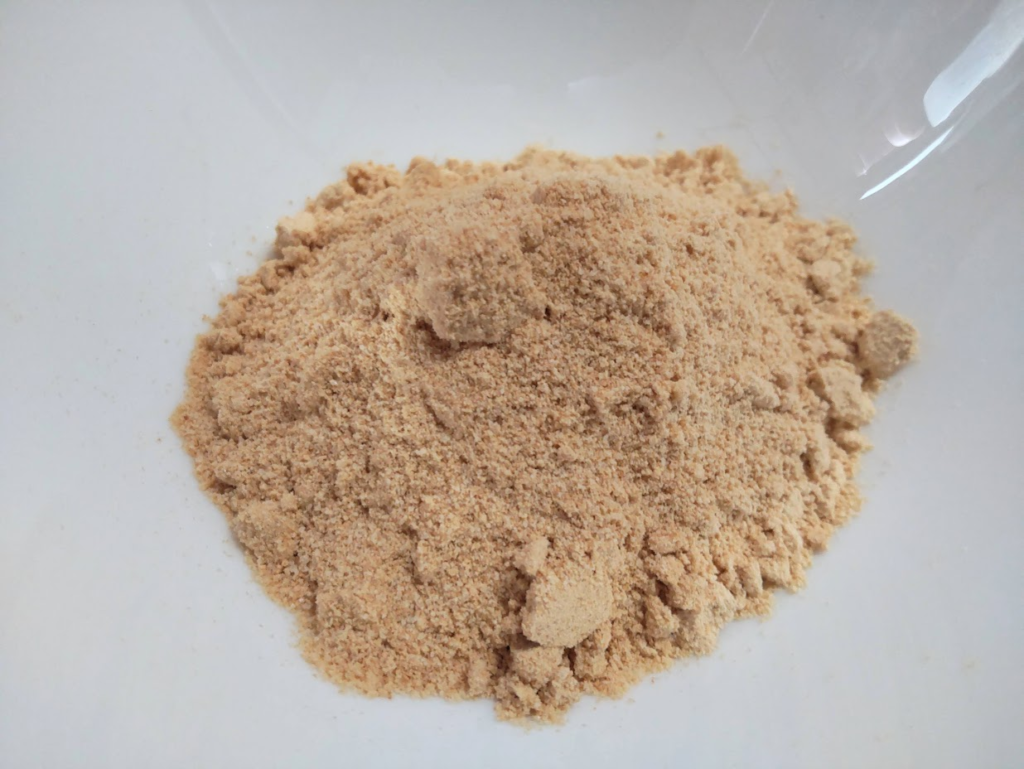

「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」の生地の主な材料は、「きなこ」です。きなこを練った「練り菓子」になります。

それに甘味として、はちみつを使ったり、水飴を使ったり、砂糖各種にお水を入れたり、それぞれの甘味を使います。

使う材料や作り方は、地域性だったり、言い伝えなどにもよるでしょう。

また、3つの大きな違いは、出来上がりの形です。

「きなこ飴」は、四角などの飴のような形のブロック状です。

「きなこ棒」は、細長く、食べやすいように楊枝などがついています。

「きなこねじり」は、細長い生地をねじって作ってあるものになります。

もちろん、材料の配合などはそれぞれ違ってきますが、まず大きな違いとして、形が挙げられるかと思います。

きなこについて

「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」の主な材料となる「きなこ」は、煎った大豆を挽いて粉にしたものなので、栄養が豊富に含まれています。良質なたんぱく質、脂質、炭水化物、鉄やカルシウムなどのミネラル、ビタミンも豊富に含まれています。

主な働きとして、イソフラボンが骨の成分を維持し、大豆オリゴ糖がおなかの調子を整え、タンパク質がコレステロールを低下させ、大豆ペプチドが血圧を下げ、食物繊維が便通を改善します。

きなこは、湿気を呼ぶので、香ばしいうちに使い切るのがおすすめです。

「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」の簡単レシピ

ご自宅にあるもので、5分あればできる、簡単過ぎて申し訳ないレシピです。

《 材料 》

きなこ 30ℊ

はちみつ 30ℊ

最後に振り掛けるきなこ 約10ℊ

《 作り方 》

①小さなボウルに、きなこを入れます。

②はちみつを加えます。

③練るようにしっかり混ぜます。しばらくすると、自然とひとかたまりになります。

➃ラップを敷き、③を置き、厚さが2センチになるくらいにします。ラップを四角くなるように折り込みます。四角くしたラップの中で、生地をこん棒で伸ばします。ラップぎりぎりのところまで伸ばすと四角くなります。

⑤「きなこ飴」にするなら、➃を16等分に正方形に切ります。「きなこ棒」にするなら、縦に6等分くらいに切り、楊枝を指します。「きなこねじり」にするならば、厚さを少し薄めにして、縦に6等分もしくは8等分にして、ゆっくりと生地をねじります。

⑥パットに振り掛ける用のきなこを入れ、⑤にまぶしていきます。

「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」の栄養価

上記、きなことはちみつで作るレシピの「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」は、ただの和菓子ではありません。実は、食物繊維が豊富で、免疫力を高め、コレステロールや血圧までも下げてくれる、甘いものだからといっても罪悪感のないお菓子になります。

だからといって、一気にたくさん食べるのではなく、毎日少しづつ食べるのが、身体には良いかもしれません。

「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」のおすすめの逸品

自分でも簡単に作ることができますが、地域の美味しいものや懐かしいものもあります。これははまります。こちらからそれぞれお取り寄せができます。↓↓↓

「きなこ飴」は、飛騨高山の「げんこつきなこ」です。

「きなこ棒」は、駄菓子屋さんで売っていた昔懐かしの「きなこ棒」です。

「きなこねじり」は、北海道産のきなこを使った無添加のものです。

自分で作る簡単な和菓子シリーズ

自分で作ることができる簡単な和菓子とそのレシピを紹介しています。

和菓子というと、和菓子屋さんにあるような練切などのように難しいものを想像してしまうかもしれませんが、おばあちゃんが作ってくれていたような、簡単に短時間でできるものがほとんどです。

ぜひ、こちらもご覧になってみてください。

明日はどんな手仕事する?

今回紹介しました「きなこ飴」「きなこ棒」「きなこねじり」ですが、それぞれを作られている会社さんや拘って作っていらっしゃる方には、ご批判をいただいてしまうかもしれませんが、「自分で作る簡単な和菓子」のご紹介となります。あくまでも1個人の意見のひとつとして、大目に見ていただけると幸いです。

また、調べていくうちに、違いなどがでてきましたら、こちらで報告させていただきます。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント