和菓子を食べることが大好きな私に起きた試練。それはコロナで京都や東京のほか地域の和菓子屋さんに行けなくなってしまったこと。それなら、自分で作ってしまえと試行錯誤し始めました。

練切のような、職人さんが作るものはできませんが、家にある材料で簡単にできる和菓子の紹介です。

「和菓子」というと、とても作るのが難しそうなものばかりですが、砂糖が普及してできたころからあるあるようなものや、もっと前から食べられていたもの、そして昭和のおばあちゃんが作ってくれたようなものまで、家庭で食べられていたようなお菓子ばかりです。

参考になれば、幸いです。

和菓子の名称をあいうえお順にしてあります。

自分で作る「あんこ」

和菓子の中間素材である「あんこ」。しかし、主役にもなります。最近では、おしゃれな「おはぎ」やパンに「あんバター」なども流行り、「あんこ」が身近な存在になりました。

「あんこ」についてはこちら ↓↓↓

「あんこの種類」はこちら ↓↓↓

「あんこの作り方」はこちら ↓↓↓

「あんこ」の応用、「ぼたもち・おはぎ」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「ういろう」

「ういろう」を自分で作るなんて考えもしないかもしれませんが、びっくりするくらい簡単です。

味のバリエーションも無限にできることでしょう。

「ういろう」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「梅シロップ」

梅の時期には必ず作る「梅シロップ」。シロップを楽しむのでしょうが、私の場合は、梅が主役。

そのまま食べても美味しいですし、ゼリーにしても最高に美味しいです。白餡との相性も良いので、大福などにしてもおすすめです。

「梅シロップ」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「柿羊羹」

甘柿が完熟してしまった時には、柿羊羹を作ります。

「柿羊羹」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「かるかん」

鹿児島銘菓、しっとりもっちり生地の「かるかん」は、山芋から作られます。

「かるかん」についてやレシピはこちら ↓↓↓

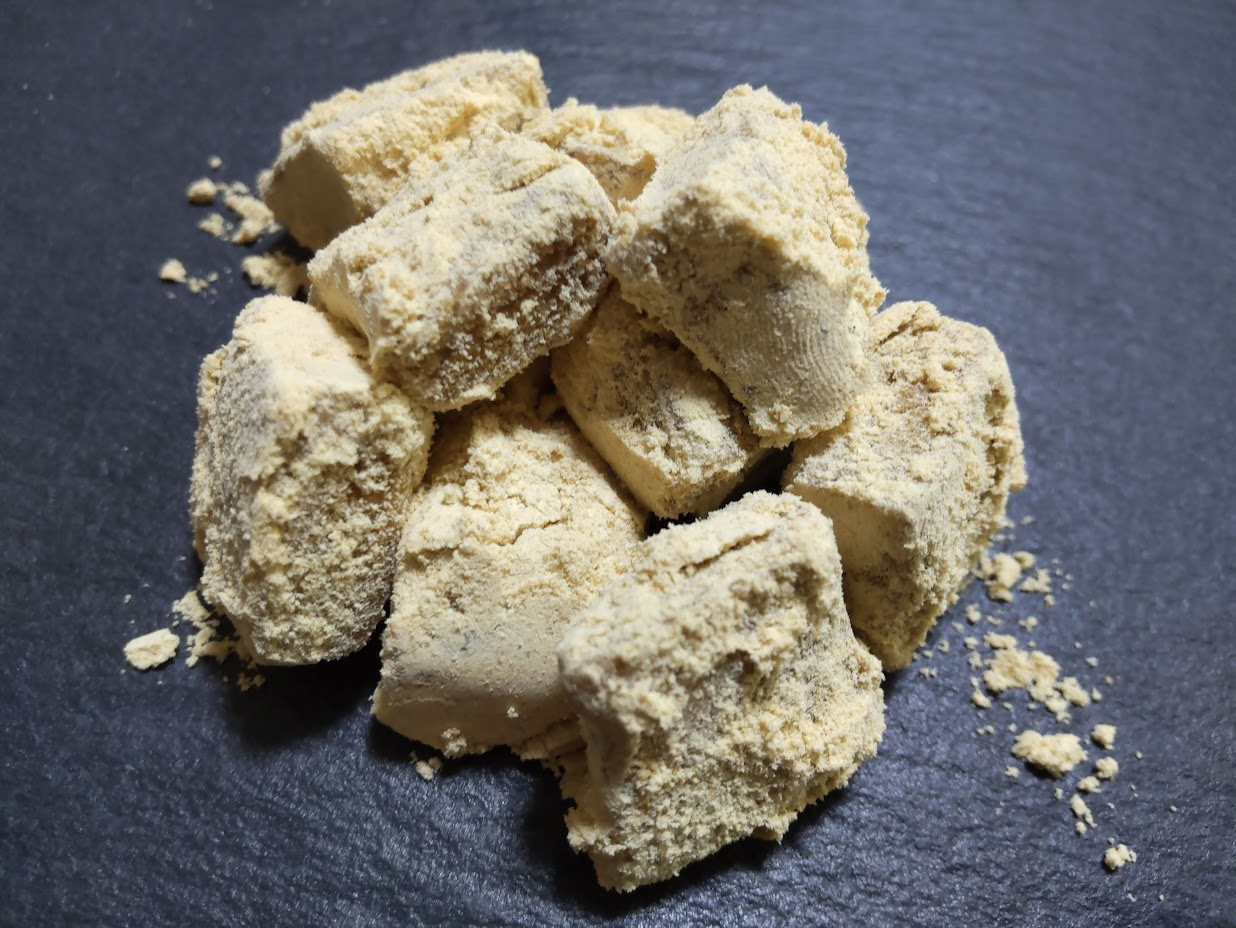

自分で作る「きなこ飴・きなこ棒・きなこねじり」

昔懐かしいお菓子のようで、最近では毎日でも食べたい「きなこ飴、きなこ棒、きなこねじり」。

毎日食べても罪悪感がないのが、嬉しい。

「きなこ飴、きなこ棒、きなこねじり」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「金柑の甘煮」

「金柑の甘煮」は、そのまま食べるのも美味しいのですが、ゼリーにしたり、ういろうにしたり、パウンドケーキにしたり、チョコレート菓子にしたり、作っておくだけで、かなりの応用が利きます。

また、金柑は風邪予防にもなります。

「金柑の甘煮」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「葛菓子」

「葛菓子」はいろいろありますが、中でも作りやすいのが「葛切り」。慣れないと加減が難しいかもしれませんが、簡単にできておすすめです。

「葛菓子」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「栗菓子」

「栗菓子」もたくさんありますが、中でも「栗の渋皮煮」か「栗の甘煮」を作っておけば、そこから栗菓子の応用ができて便利です。

「栗菓子」のレシピはこちら ↓↓↓

「栗菓子」の種類についてはこちら ↓↓↓

自分で作る「さつまいも菓子」

「さつまいも菓子」もたくさんありますが、まずは「焼きいも」「干し芋」から作ると応用ができるようになります。

「焼き芋」についてとレシピはこちら ↓↓↓

「干し芋」についてとレシピはこちら ↓↓↓

「芋納豆」についてとレシピはこちら ↓↓↓

「芋けんぴ」についてとレシピはこちら ↓↓↓

「さつまいも菓子」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「砂糖漬け(ピール)」

野菜や果物で作る「砂糖漬け」は、世界中にあるものなので、和菓子ではありませんが、お菓子としては保存食にもなり、欠かせないものなので、紹介させていただきました。

「砂糖漬け」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「ゼリー」

暑い時期だけでなく、365日毎日欠かさず食べる「ゼリー」。飽きることがないのは、いろいろな種類があるからです。

「ゼリー」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「どら焼き」

生地とあんこで簡単に作ることができるどら焼き。いろいろな応用ができるのがどら焼きの良さでもあります。

「どら焼き」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「干し柿」

秋になると、作るのが楽しみな「干し柿」。大量に作っても家族みんな大好きなので、すぐになくなってしまいます。自然の甘さなので、食べることの罪悪感もありません。

「干し柿」についてやレシピはこちら ↓↓↓

自分で作る「わらび餅」

「わらび餅」を自分で作ると、わらびもちの硬さを自分で調整することができるようになります。

「わらび餅」についてやレシピはこちら ↓↓↓

和菓子を作る道具のおすすめの逸品

和菓子を作るのに必要な道具として、おすすめベスト3を紹介します。

それぞれ、こちらからお取り寄せができます。

第3位 干し柿用に「ランドリーハンガー」

干し柿は、「ランドリーハンガー」に干すだけです。簡単です。

第2位 「流し缶」

「流し缶」は、ゼリーやういろうなどに使い勝手抜群です。愛用品です。

第1位 「干し網」

「干し網」は、必需品です。干し芋や砂糖漬けなどの乾燥には、欠かせません。

明日はどんな手仕事する?

自分で作る和菓子はいかがでしたでしょうか。

どれも簡単に失敗なくできるものばかりです。毎日食べているものから、保存食として少しずつ大切に食べているもの、短時間であっという間にできるものなどさまざまですが、気になったものがあれば、参考になさってみてください。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子⑧和菓子の用語」の記事はこちら ↓↓↓

◆「抹茶菓子」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント