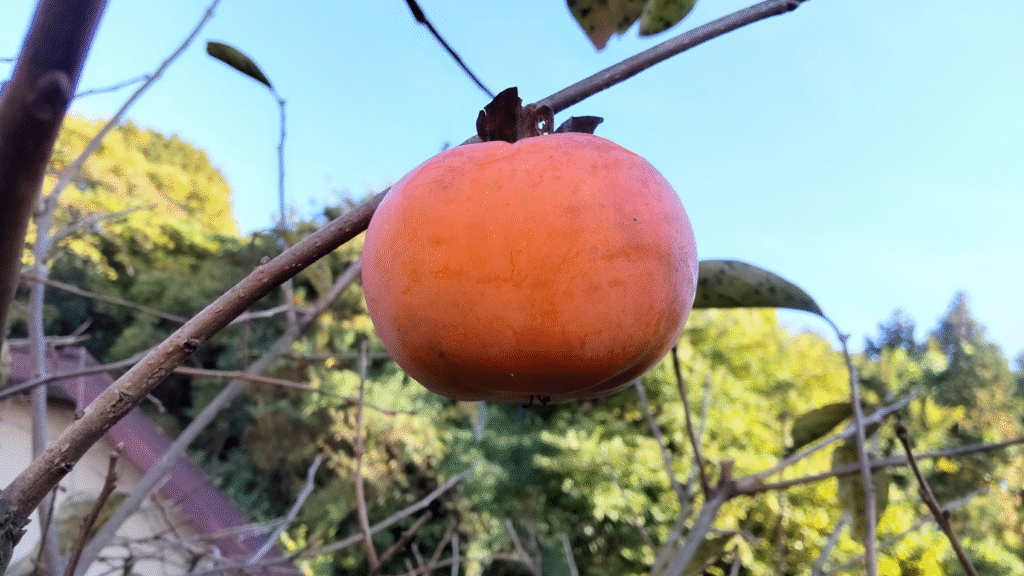

柿には、甘い柿(甘柿)と渋い柿(渋柿)があります。

甘柿はそのまま食べることができますが、渋柿は渋抜きなどをするか、干し柿にしないと渋くて食べることができません。

こちらでは、甘柿の魅力や甘柿の食べ方や長い間楽しめる長期保存方法などを紹介します。甘柿の特徴を知り、美味しくいただきましょう。

もっと知りたい「甘柿」の魅力

何と言っても、甘柿の魅力は、そのまま食べることができることです。

渋抜きをする手間もなく、皮をむけば甘い柿を食べることができるというものです。

ただ甘柿とはいえ、柿には渋みがあります。甘柿も未熟の状態では渋みがあり、完熟するにしたがって水溶性のタンニンが不溶性に変化し、渋が抜け甘くなるのです。

完全甘柿と不完全甘柿

甘柿の中でも「完全甘柿」と「不完全甘柿」があります。

「完全甘柿」とは、食べることができる頃には、渋みが完全に抜けている甘柿をいいます。

完全甘柿の品種としては、富有、次郎、太秋、御所柿などがあります。

「不完全甘柿」とは、渋みが種により抜ける甘柿をいいます。柿の中で種ができることで、自然に渋抜きはされていますので、そのまま食べることができる甘柿をいいます。

不完全甘柿の品種としては、筆柿、西村早生、禅寺丸、栃原柿などがあります。

甘柿の食べ方

甘柿は、追熟して甘くなるものではないため、収穫したら2日ほどで柔らかくなってしまいます。

そのまま皮をむいて食べるだけでも十分に美味しい甘柿ですが、甘柿をたくさん手に入れた際など生で皮をむいて食べるだけでは食べきれない時には、手を加えて食べる方法もあります。

手を加えて食べる方法は、大きく分けて4つの食べ方があります。

私は、硬い甘柿は生のまま皮をむいて食べ、少し柔らかめの甘柿は皮をむいてそのまま冷凍もしくは干して冷凍、完熟した甘柿は柿ジャムや柿羊羹、柿カレーなどに加工しています。

それぞれの下処理法やメニューなどを紹介します。

①甘柿を生のまま食べる方法

生のまま食べるのは、皮をむいて調理をするだけです。甘柿がまだ硬い時などに作ると良いでしょう。

メニューは下記の通りです。

◆柿の白和え

◆柿のクリームチーズサンド

②甘柿を生のまま加工する方法

甘柿を生のまま加工する方法は、甘柿が熟してしまって柔らかい時などに作ると良いでしょう。

◆柿ジャム

長期保存可能。下記にレシピあり。

◆柿羊羹

長期保存可能。下記にレシピあり。

◆柿大根

保存袋に、熟した柿、いちょう切りにした大根を入れ、漬けたお漬物。

◆柿カレー

下記にあるピューレを少し煮込み、お好みのカレーに加えるだけです。カレーが甘くなります。

◆柿ソース

フランス料理で使うソースのように、お肉やお魚などにつけて食べたり、オリーブオイルなどを加えてドレッシングにすることもできます。

◆焼き甘柿

甘柿は焼くことで甘みが増します。熟しすぎて食べにくい時には、皮をむき、フライパンなどで焼いて食べるのも良いでしょう。ただし、渋を抜いた柿に熱を加えると「渋戻り」といって、渋が戻ります。甘柿も渋があるものもありますので、長時間の加熱はしないようにしましょう。

③甘柿を冷凍して加工する方法

柿は、冷凍保存ができます。冷凍しておいて、シャーベット状で食べるのも良いですが、冷凍したものを加工することもできます。上記②の生のまま加工する方法のメニューでしたら、ほとんどが冷凍した甘柿から加工することができます。

硬い柿を冷凍すると加工がしにくいので、少し柔らかい甘柿、もしくは完熟になってしまった柿を冷凍すると良いでしょう。

冷凍するには、そのまま皮をむいて、食べたい大きさに切って、小分けしてラップして保存袋に入れて冷凍しておくと便利です。また、皮をむいて少し干したものを冷凍保存すると甘みが凝縮され、より美味しくなります。干し方は下記➃を参考にしてみてください。

➃甘柿を干して食べる方法

甘柿も干し柿にすることができます。渋柿で作る干し柿のようなイメージです。

《 甘柿の干し柿の作り方 》

①少し柔らかくなってしまった甘柿の皮をむき、ヘタも取り、8等分に切りす。種があれば、取れるところは取って、取れないところはそのままで大丈夫です。

②外で干し網で干します。渋柿のように、熱湯消毒もしませんし、吊るしませんし、そのまま干しても大丈夫です。気になる方は、焼酎をスプレーかけましょう。

③3~4日して外側が乾燥したら、手袋などをして、柿をもみもみします。乾き具合で、あと2日もしくは3日干します。中が半乾き(半生)の状態で出来上がりです。干し過ぎると硬くなってしまいますので、干し過ぎないようにしましょう。8等分していますので、渋柿のように1個干すよりも早くできます。

たくさん作ったら、これを更に冷凍すると長期保存できます。1つずつ茶こし用の袋に入れてラップをし、保存袋に入れて、冷凍庫に入れます。

食べ方は、凍ったままでもよし、すぐに溶けますので常温でも美味しいです。

甘柿を使ったメニューのレシピ

こちらで紹介するレシピは、甘柿が完熟していると作りやすいメニューです。上記甘柿の冷凍方法にも書きましたが、完熟した甘柿の量が足りない場合は、完熟も別で冷凍しておきます。完熟がある程度まとまったら作るようにしています。

柿のピューレ

「柿のピューレ」とは、完熟した甘柿、少し柔らかい甘柿をフードプロセッサーでトロッとさせた状態のものです。ここから、ジャム、羊羹、カレー、ソースなどができます。

柿ジャム《保存食》

完熟して柔らかくなってしまった甘柿で柿ジャムを作ってみましょう。ジャムにすれば、長期保存も可能ですし、パンにぬって食べるだけでなく、ヨーグルトにかけても、ゼリーにしても、パウンドケーキにしても、お料理のソースにしても、たくさん応用ができます。

《 材料 》

完熟した甘柿 1kg

グラニュー糖 300g

レモン果汁 少々

《 作り方 》

①柿の皮をむき、ヘタ、種を取り除きます。

②柿を1センチ角くらいに切ります。完熟して柔らかくなってしまっているものは、だいだい細かくなれば大丈夫です。フードプロセッサーにかけピューレにすると簡単ですが、少し形が残っていても美味しいので、包丁で切る程度でもジャムらしくて良いかもしれません。

③鍋に②、グラニュー糖の1/3を入れます。沸騰するまでは中火で、沸騰したら弱火にします。

➃グラニュー糖1/3の2回目を入れ、しばらくかき混ぜます。

⑤グラニュー糖1/3の3回目とレモン果汁を入れて、鍋底が見えるようになるまで、かき混ぜます。なべ底が見えるようになったら出来上がりです。

《 注意 》

柿は、加熱しすぎると「渋戻り」をおこし、渋みが戻る場合があります。長時間加熱しないよう、素早く調理するようにしましょう。上記のジャムを作るのに、火にかけるのはトータルで5分ほどです。

柿羊羹

ジャム同様、完熟してしまった甘柿で作ります。

《 材料 》

完熟した甘柿 ピューレにした状態で300g 平柿で4個くらい

水 100ml

粉寒天 4g×2袋

砂糖 大さじ4

《 作り方 》

①柿の皮をむき、ヘタや種などをとり、フードプロセッサーでピューレにします。

②鍋に水を入れ、沸騰したら砂糖、粉寒天を入れしっかり溶かしたところで①を加え、しっかり混ぜます。

③流し缶などに流し入れ、冷蔵庫に入れて固めます。

➃お好みのサイズに切って、お召し上がりください。

《 注意 》

①甘柿の甘さを活かしたいので、普通の羊羹のように砂糖を大量に入れておりませんので、長期保存可能とはいえ、数日中にお召し上がりください。

②しっかりとした硬さの羊羹にしたい場合は、棒寒天を使うと良いでしょう。

柿プリン

こちらも完熟してしまった甘柿から作ります。

《 材料 》

完熟した甘柿 ピューレにした状態で300g 平柿で4個くらい

牛乳 180ml

砂糖 大さじ2

《 作り方 》

①完熟した甘柿をフードプロセッサーでピューレにします。

②鍋に牛乳と砂糖を入れて砂糖を溶かします。沸騰させないように注意してください。

③ピューレした甘柿を入れます。

➃器に流し入れ、冷蔵庫で冷やします。

柿のペクチンと牛乳のカルシウムでそのまま固まります。

甘柿の品種

日本全国で採れる甘柿の品種の紹介です。甘柿が大好きな方は、是非とも食べ比べてみてください。

「甘柿の品種」についてはこちら ↓↓↓

甘柿のおすすめの逸品

やっぱり硬くて甘い静岡県特産の「次郎柿」をおすすめしたくなります。

「次郎柿」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

甘柿は、今では、保存できる方法を身に付けたので、なんとか長期間愉しむことができるようになりましたが、知らなかった頃は、急いで食べないといけないものだとばかり思い、毎日毎食食べていました。甘柿が大好きなので、全く問題はないのですが。ただ何でも、長期保存できる方法を知らないのは、勿体ないことです。よろしければ、いろいろとお試しください。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

柿の関連記事

◆柿が育つ姿などの「柿①柿まとめ」の記事はこちら ↓↓↓

◆「柿③甘柿の品種」の記事はこちら ↓↓↓

◆「柿➃渋柿の魅力」の記事はこちら ↓↓↓

◆「柿⑤渋柿の品種」の記事はこちら ↓↓↓

◆「柿⑥干し柿の作り方」の記事はこちら ↓↓↓

◆「柿⑦干し柿の品種とその産地」の記事はこちら ↓↓↓

◆「柿⑧干し柿の作り方」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント