5月下旬ころから、青梅が出回ります。青梅の手仕事を始めましょう。

こちらは、「青梅」を使ったレシピの紹介です。下記のほかにも、青梅のピクルスや青梅の甘露煮、はちみつ漬けなどもできます。

どれも保存が効くものばかりです。

梅酒

お酒を飲まれる方には「梅酒」が人気です。

《 材料 》

青梅 1kg

焼酎 1.8リットル

氷砂糖 600g

《 作り方 》

①青梅を手に入れたら、表面の汚れをゆすり洗いして、一晩水につけてアク抜きをします。

②水気を切り、1つ1つ丁寧にペーパータオルで拭いていきます。ガビがでる元となりますのでしっかり拭きます。一晩干しておいても良いでしょう。

③なりくちのホシ(枝の残り)を竹串などで取ります。ポロっと取れます。

➃竹串10本をゴムで縛り、梅に穴を開けるように刺していきます。竹串がなければ、フォークが便利です。とにかくたくさんの穴を開けます。その方が、甘味が染み込むのと、梅のエキスが外にでやすくなるからです。

⑤殺菌した保存瓶に青梅、氷砂糖を交互に入れます。最後に焼酎をゆっくりと注ぎ入れます。

⑥冷暗所で保存します。時々、瓶を上下させて、糖分が均等にいきわたるようにします。

⑦3ヶ月置くとあっさりとした味わいに、1年置くとコクが出てきます。

梅サワー

梅酒の焼酎が酢に変わっただけのものです。

酸味が強いので、飲む時には炭酸水や冷水で薄めて飲みます。

《 材料 》

青梅 1kg

酢 1000cc

氷砂糖 600g

《 作り方 》

①青梅を手に入れたら、表面の汚れをゆすり洗いして、一晩水につけてアク抜きをします。

②水気を切り、1つ1つ丁寧にペーパータオルで拭いていきます。ガビがでる元となりますのでしっかり拭きます。少し干しておいても良いでしょう。

③なりくちのホシ(枝の残り)を竹串などで取ります。ポロっと取れます。

➃竹串10本をゴムで縛り、梅に穴を開けるように刺していきます。竹串がなければ、フォークが便利です。とにかくたくさんの穴を開けます。その方が、甘味が染み込むのと、梅のエキスが外にでやすくなるからです。

⑤殺菌した保存瓶に青梅、氷砂糖、酢を入れます。

⑥冷暗所か冷蔵庫で2ヶ月ほど保存します。

青梅のシロップ漬け(梅ジュース)

「青梅のシロップ漬け」は、梅のエキスが出尽くすまで置いて梅シロップを作って炭酸で割って飲む方が多いですが、私はシロップ漬けした青梅を2週間置いたくらいから、そのまま食べ始めます。これが大好きなのです。そしてシロップは、ゼリーを作ります。これも絶品です。ゼリーの作り方も下記にあります。ぜひお試しください。

《 材料 》2~4リットルの瓶を用意

青梅 1kg

砂糖(上白糖) 800g

氷砂糖などいろいろ試しましたが、発酵が進んでしまうため、一番早く溶ける上白糖にたどり着きました。上白糖だと失敗なく、上手にできます。

《 作り方 》

①青梅を手に入れたら、表面の汚れをゆすり洗いして、2~3時間水につけてアク抜きをします。

②水気を切り、1つ1つ丁寧にペーパータオルで拭いていきます。ガビがでる元となりますのでしっかり拭きます。一晩陰干しておいても良いでしょう。

③なりくちのホシ(枝の残り)を竹串などで取ります。ポロっと取れます。

➃竹串10本をゴムで縛り、梅に穴を開けるように刺していきます。竹串がなければ、フォークが便利です。とにかくたくさんの穴を開けます。その方が、甘味が染み込むのと、梅のエキスが外にでやすくなるからです。

⑤保存袋に入れて、梅を冷凍します。少なくとも一晩は冷凍したいです。逆に何日冷凍庫に入れておいても大丈夫です。

⑥冷凍した梅を漬けていきます。密閉容器を用意します。

⑦容器に砂糖を梅のクッションになるくらい入れ、凍ったままの梅を何粒か1段になるように入れます。この繰り返しで、また砂糖を入れ、梅を入れ、砂糖を入れ、梅を入れ…と梅を全部入れて最後が砂糖で終わるようにします。

⑧冷所に保存します。青梅のシロップ漬けは、砂糖をとにかく早く溶かしたいので、上白糖で漬けるのがおすすめです。溶けるのが遅いと発酵が進んでしまうことがありますので、注意しましょう。

⑨5日くらいすると砂糖の大半が溶けてきますので、そこからは、毎日上下を揺すります。

⑩10日から2週間くらいすると、砂糖も溶けて透明になります。砂糖が完全に溶けたら、梅を取り出し、梅の果汁を鍋に移し、一度弱火で火にかけます。アクが出るので取り除きましょう。アクが出なくなったら、火を止め、冷まします。

⑪一晩冷ましたら、梅と共にまた容器に戻します。梅がシロップに漬かっている状態なら良いのですが、シロップが少なく空気に触れる状態のままだとカビますので、上にラップをかけるとよいでしょう。

白加賀で作ったからか、あまり水分が出ず、煮込んだこともあり、シロップが少なめです。

常温で半年保存可能ですが、もちろんすぐになくなってしまいます。

冷やしてそのまま食べます。絶品です。

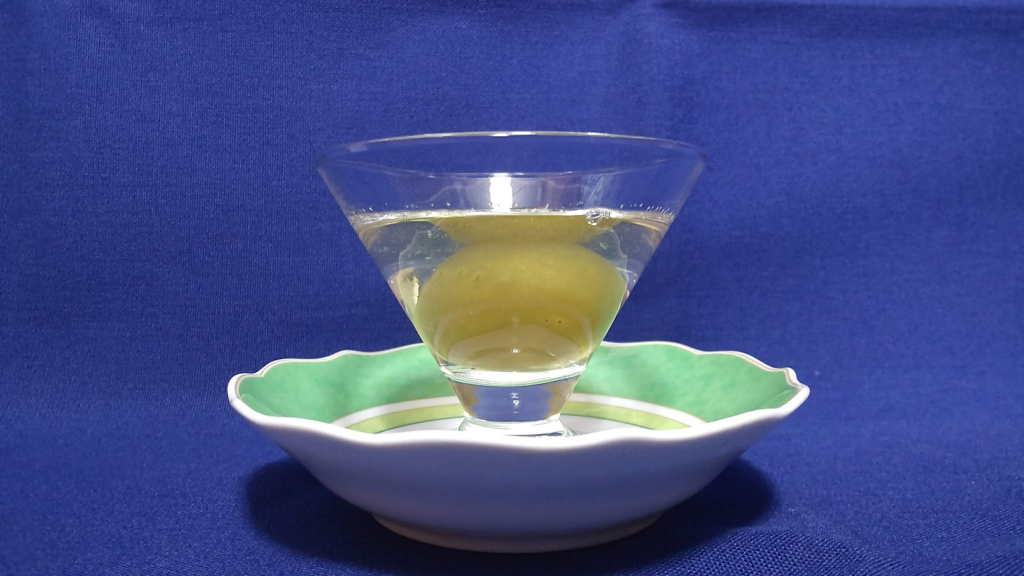

青梅シロップ漬けからの応用 梅ゼリー

青梅のシロップ漬けは、このシロップに炭酸を入れて「梅ジュース」として飲まれる方が多いかと思われますが、私はそのほとんどを「梅ゼリー」にしてしまいます。

《 材料 4人分 》

粉ゼラチン5g(1包)とお湯50cc

梅シロップ100ccとお水200ccと砂糖小さじ2

青梅のシロップ漬けの梅 4個

《 作り方 》

①ゼラチンを50 ccのお湯で溶きます。

②鍋に梅シロップと水入れて沸かし、砂糖を入れ溶かします。

③②に①を加え、混ぜたら常温になるまで冷まします。

④器や型に梅を入れ、③が冷めたら流し入れ、30分ほど冷蔵庫で冷やせば出来上がりです。

写真では、梅を丸のままで作ってありますが、面倒でなければ、刻んで入れるとより梅の味が出て美味しくなります。

これが食べたいために、「青梅のシロップ漬け」を作ります。私にとっては、最高のご褒美です。

梅味噌

「梅味噌」は、お肉やお魚、野菜の炒め物、煮物、焼きおにぎりなどに、梅の実もそのままおかずとしても食べることができます。

保存期間は、1年ほど。

《 材料 》

青梅 1kg

味噌 1kg

砂糖 700g

《 作り方 》

①青梅を手に入れたら、表面の汚れをゆすり洗いして、一晩水につけてアク抜きをします。

②水気を切り、1つ1つ丁寧にペーパータオルで拭いていきます。ガビがでる元となりますのでしっかり拭きます。少し干しておいても良いでしょう。

③なりくちのホシ(枝の残り)を竹串などで取ります。ポロっと取れます。

➃竹串10本をゴムで縛り、梅に穴を開けるように刺していきます。竹串がなければ、フォークが便利です。とにかくたくさんの穴を開けます。その方が、甘味が染み込むのと、梅のエキスが外にでやすくなるからです。

⑤殺菌した保存容器に、味噌、梅、砂糖の順に入れ、それを何回か繰り返し入れます。

⑥冷暗所か冷蔵庫で1ヶ月ほど保存します。

⑦時々、様子を見て、混ぜます。

⑧梅にシワがより、味噌がとろっとしたら、完成です。

上記は、味噌と梅の実が別で出来上がりますが、⑥の時点で梅の実を取り出し、種を取り除き、味噌と合わせてフードプロセッサーで攪拌し、実も味噌に合わせてしまうこともできます。こちらの方が、ひと手間かかりますが、より梅を感じられます。どちらでもお好きな方でどうぞ。

青梅のしょうゆ漬け

「青梅のしょうゆ漬け」は、おしょうゆに漬け込むだけなので簡単です。

「梅風味のおしょうゆ」として、冷ややっこやお刺身、鍋のタレ、ドレッシングなどに、梅の実はご飯のお供や酒の肴に、美味しいおかずにもなります。

常温保存なら2~3ヶ月、冷蔵庫で保存すると1年は美味しく楽しむことができます。

《 材料 》

青梅 500g

しょうゆ 500cc

《 作り方 》

①青梅を手に入れたら、表面の汚れをゆすり洗いして、一晩水につけてアク抜きをします。

②水気を切り、1つ1つ丁寧にペーパータオルで拭いていきます。ガビがでる元となりますのでしっかり拭きます。少し干しておいても良いでしょう。

③なりくちのホシ(枝の残り)を竹串などで取ります。ポロっと取れます。

➃竹串10本をゴムで縛り、梅に穴を開けるように刺していきます。竹串がなければ、フォークが便利です。とにかくたくさんの穴を開けます。その方が、甘味が染み込むのと、梅のエキスが外にでやすくなるからです。

⑤殺菌した瓶、または保存袋に青梅を入れ、しょうゆも注ぎ入れます。

⑥瓶などに入れた場合、上部の梅の表面がしょうゆよりもでてしまっている場合は、上部の表面にガーゼをかけて覆ってください。保存袋の場合は、動かしていただければ大丈夫です。

⑦冷暗所または冷蔵庫で保存します。時々混ぜて様子をみます。

⑧20日ほどで、しょうゆに梅の風味が移ります。

梅の手仕事におすすめの逸品

梅の手仕事には欠かせない保存瓶です。2リットルは、1つは持っていたい大きさです。

こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

梅の手仕事は、本当に好きで、この時期がとても楽しみです。

梅雨の時期は雨が多いからみなさん嫌がりますが、私は梅の時期なので大好きです。

青梅の手仕事が終わったら、今度は黄梅の手仕事です。

黄梅の手仕事も下記よりご覧いただけます。

ぜひ、一緒に梅仕事に励みましょう。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

梅の関連記事

◆「実梅①実梅まとめ」の記事はこちら ↓↓↓

◆「実梅③黄梅」の手仕事の記事はこちら ↓↓↓

◆青梅で作る梅ゼリーなどの「ゼリー」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「花梅①梅の花まとめ」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「食材別の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント