もっと知りたい「桃」について

桃の産地

◆山梨県笛吹市

◆愛知県豊田市の「猿投(さなげ)の桃」

◆岡山県

◆香川県丸亀市飯山町の「飯山(はんざん)の桃」

桃全体の旬

6月下旬~9月下旬。

各品種の旬は、1ヶ月以内のものも多く、すぐに終わってしまいますので注意が必要です。

桃農家さんも、旬がずれるようにいくつかの品種を栽培しています。

桃の選び方

収穫するものや販売されているものを含めた桃の選び方としては、下記のものが良いでしょう。

◆色付いているもの。赤くなる品種は、赤さが濃く、赤い面が多いもの。

◆「果点(かてん)」と呼ばれる斑点のあるもの。赤い桃には白い斑点が、白い桃には黒い斑点が出ます。これは桃からの美味しいサインです。

◆お尻の部分が左右均等で、割れ目の食い込みが深いもの。

◆傷のないもの。

甘くて大きな桃にする栽培方法

桃の樹高

桃の木は、高くても3メートルほどです。

桃は、目の高さの位置から、高くでも短い脚立に乗れば採れる位置になっていました。

果実の木は、上に伸ばさず、横に広げるように育てると言いますが、まさに、こんなに低いところから3方に分かれていました。

桃の葉

長さ10センチほど、幅3センチほどの細長い葉です。

桃の花の摘花

桃の栽培で一番難しいのが、摘花と言われています。3月下旬頃に1本の木に花が1万個咲くと言われています。そのうちの100個を残し、次の段階で30個にし、実になりそうになってきたら1本の枝に10個のみを残し、全部落とす。実が少し大きくなったら3個にし、最終的に1個だけを育てると言われています。

桃の袋掛け

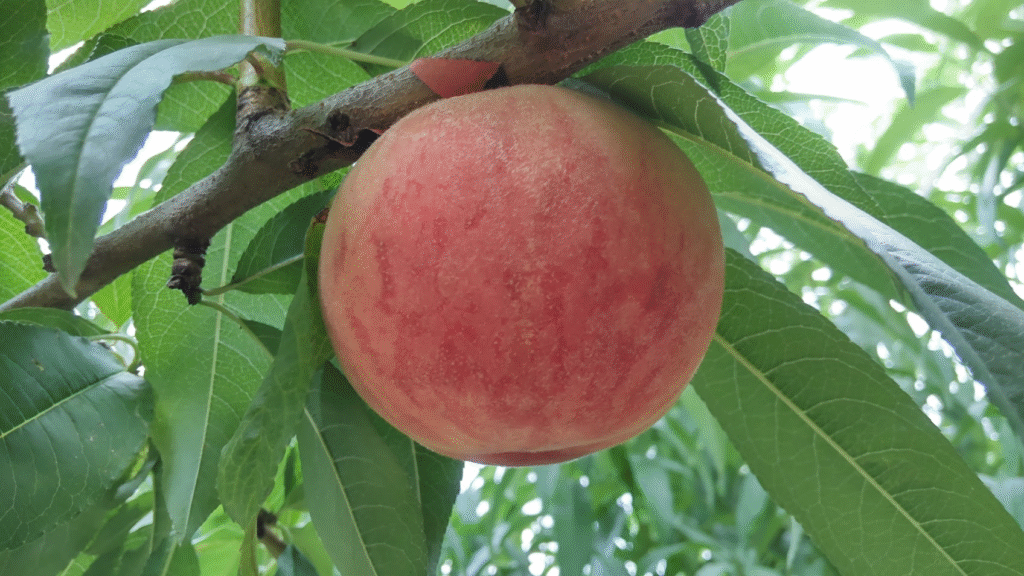

桃の実には、2枚重ねの袋を掛け、1枚は遮光できるものになっていて、光を当てないようにします。大きさが収穫できるくらいまでになったら、遮光する袋を取り、日が当たる白い袋にします。10日間太陽を当て、赤身が半分くらいまでついたら収穫します。

色付く前の桃です。

桃の収穫時期

6月下旬から9月頃まで、いろいろな品種がなり続けます。

桃の収穫方法

桃は、目の高さのものから、短い脚立に乗れば採れるところになっています。

力強く触ることなく、優しく触る程度に茎(ヘタ)を折るだけで収穫することができます。茎をねじったりしなくても簡単に採ることができます。

桃の保存方法

桃は追熟しないといわれています。ただ追熟はしませんが、その桃が熟される分は甘くなります。なるべく傷をつけないように、ヘタの部分を下にして、蒸されないようにして、キッチンペーパーなどで包み常温で保管するのが良いでしょう。

桃の賞味期限

採り立てで、傷などがなければ4~5日は保存可能です。傷があるものや、収穫してから何日経っているかがわからないスーパーなどで販売されているものは、できるだけ早めにいただきましょう。

もっと知りたい「桃の食べ方」

桃は冷やす?冷やさない?

桃を食べるのに、冷やすか冷やさないかは、好みだと思います。

冷たい方がひんやりして美味しいですし、冷やさなければ甘みを強く感じることができます。

ただ、冷やすようであれば、長時間冷やすのではなく、食べる1時間前に冷蔵庫の野菜室に入れるのが良いでしょう。桃は追熟しないとはいいますが、常温で保存しておくと熟されて甘くなります。食べる直前に冷やすようにしましょう。逆に冷やし過ぎるのは、よくありません。

桃の美味しい皮のむき方

桃は皮をむくのが当たり前のように思えますが、桃の産地の方は、皮ごと食べます。皮をむきません。皮に近い部分が一番甘いからです。新鮮なものであれば、食べ慣れていない方でも抵抗なく食べることはできます。

ただ、やはりむきたいという方は、熟し加減にもよります。

◆熟していないようであれば、皮もむきにくいので包丁で皮をむくのが良いでしょう。

◆熟しているようでしたら、手で簡単にむけます。

桃の美味しい切り方

切り方もいろいろな切り方があります。お好きな方法で良いと思いますが、むき方同様、熟し加減で変えるのが無駄なく食べられる気がします。

◆柔らかくなく熟していない場合は、1個を8等分にして、包丁を種のところまで入れて、「くいっ」ともちあげて種からとり、皮をむく。

◆多少柔らかく熟してきている場合は、半分に切ってから皮をむき、種を包丁で取り出して、食べやすい大きさに切る。

◆かなり柔らかく熟している場合は、1個のまま皮をむき、適当な大きさに切っていき、種を残す。

桃のメニュー

◆コンポート

◆ジャム

◆ゼリー

◆スムージー

◆生ハムを巻いたサラダ

もっと知りたい「桃の品種」

桃の品種は、100種類以上あると言われています。

桃の品種名があいうえお順になっております。

あかつき

◆産地

香川県丸亀市阪南地区、山梨県など。

◆旬

7月上旬~8月中旬。

◆外皮色

濃いピンク。

◆食感・硬さ

果肉が硬い。

◆甘さ

甘みが強い。

あさまはくとう 浅間白桃

◆原産

山梨県。

◆産地

山梨県

◆歴史

1974年に山梨県で発見された品種。

◆交配

「高陽白桃」の枝変わり品種。

◆旬

7月下旬~8月上旬。

◆外皮色

ピンク。

◆果汁

とても多い。

◆甘さ

甘い。

あまあまさんさん 甘甘燦燦

◆産地

福島県、山梨県など。

◆系統

白桃系。

◆交配

「川中島白桃」と「夕空」の交配品種。

◆旬

9月上旬~9月下旬。晩生品種。

◆サイズ

約450gもある超大玉品種。

いちのみやはくとう 一宮白桃

◆産地

山梨県。

◆旬

7月下旬~。

おうきひ 黄貴妃

◆旬

8月下旬~9月。

◆サイズ・重さ

300~350gある大玉。

◆外皮色

黄色

◆果肉

黄色

◆食感・硬さ

やや硬め。

◆甘さ

甘みは強く、酸味は控えめ。

◆香り

芳醇な香りがします。

おうごんとう 黄金桃

◆産地

山梨県など。

◆旬

8月上旬~9月。

◆外皮色

黄金色。

◆食感・硬さ

柔らかめ。

おかやま夢白桃

◆旬

7月下旬~8月中旬。

◆外皮色

白。

◆食感・硬さ

柔らかい。

おどろき

◆旬

7月下旬~8月下旬

◆外皮色

濃いピンク。

◆食感・硬さ

硬い。

かのういわはくとう 加納岩白桃

◆原産

山梨県山梨市加納岩地区。

◆産地

山梨県山梨市。

◆系統

白桃系。

◆交配

「浅間白桃」の枝変わり品種。

◆歴史

1976年に発見され、1983年に品種登録。

◆旬

6月中旬~。

かわなかじまはくとう 川中島白桃

◆別名

「桃の王様」

◆産地

長野県、山梨県など。

◆歴史

昭和30年代(1955~1965年頃)、長野県長野市川中島町で栽培が始まりました。

◆旬

8月中旬~9月上旬。

◆サイズ

大玉。

◆外皮色

濃いピンク。

◆食感・硬さ

シャキシャキとした食感で硬め。

◆甘さ

甘い。糖度が高い。

◆食べ方

皮ごと食べると美味しい。

くにか 紅錦香

◆原産

長野県

◆産地

長野県、山梨県など。

◆交配

「野池白桃」の枝変わり品種。

◆旬

8月中旬~。

さくらはくとう さくら白桃

◆旬

8月下旬~9月。

◆外皮色

濃いピンク。

さちあかね 幸茜

◆原産

山梨県。

◆産地

山形県、福島県、山梨県など。

◆交配

「山一白桃」の枝変わり品種。

◆旬

8月下旬~。晩生品種。

◆サイズ

1個400gにもなる超大玉。

しみずはくとう 清水白桃

◆別名

「桃の女王」

◆原産

岡山県岡山市芳賀清水地区。

◆産地

岡山県、和歌山県など。

◆歴史

1932年に偶発実生した品種。

◆名前の由来

誕生した地名の清水地区より付けられました。

◆旬

7月下旬~8月中旬。

◆外皮色

乳白色。

◆食感・硬さ

とても柔らかい。

◆果汁

豊富。

◆甘さ

とても甘い。

◆特徴

白桃の代表品種。

せいおうぼ 西王母

◆別名

「幻の桃」 希少性が高いことから。

◆原産

福島県。

◆産地

福島県、山梨県など。

◆名前の由来

古代中国の神話に登場する女神の名前から付けられました。

◆旬

8月下旬~9月。晩生品種。

◆サイズ

大玉。

◆外皮色

ピンク。

◆果肉

白桃。

◆食感・硬さ

柔らかめ。

◆果汁

豊富。

◆甘さ

糖度が高い。

なつおとめ

◆産地

香川県丸亀市阪南地区、山梨県など。

◆旬

7月中旬~下旬に出荷される品種。

◆甘さ

酸味が少なく、甘みが強い。

なつっこ

◆産地

香川県丸亀市阪南地区、山梨県など。

◆旬

7月中旬~8月中旬に出荷される品種。

◆外皮色

濃いピンク。

◆食感・硬さ

硬め。

◆甘さ

酸味が少なく、甘みが強い。

はくほう 白鳳

◆産地

山梨県など。

◆旬

7月中旬~下旬

◆外皮色

白。

◆食感・硬さ

柔らかい。

はつひめ

◆旬

7月中旬

◆外皮色

ピンク。

◆食感・硬さ

柔らかい。

はなよめ

◆原産

山梨県笛吹市原産。

◆産地

山梨県笛吹市など。

◆旬

6月中旬~7月中旬に出荷される品種。

◆サイズ

サイズは小さい。

◆外皮色

外皮色はピンク。

◆食感・硬さ

柔らかい。

◆特徴

笛吹市ではシーズン最初に採れる品種。

ばんとう 蟠桃

◆原産

中国原産。

古代中国では、不老不死の果実として神話や伝説に出てくるほど有名な品種。

◆産地

福島県、和歌山県、山形県など。

◆旬

7月下旬~8月中旬。

◆形

扁平型。日本の桃にはない形。

◆外皮色

濃いピンク。

◆甘さ

甘みが強い。

◆特徴

種が小さく、可食部が多いのが特徴。

◆「蟠桃」の苗を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

ひかわはくほう 日川白鳳

◆産地

香川県丸亀市阪南地区。

◆旬

6月中旬~7月下旬に出荷される品種。

◆サイズ

大きい。

◆外皮色

濃いピンク。

◆食感・硬さ

柔らかくてみずみずしい。

◆甘さ

とにかく甘い。

べにくにか 紅くにか

◆原産

長野県。

◆産地

長野県、山梨県など。

◆交配

「紅錦香(くにか)」の早生を」選抜育成してできた品種。

◆旬

8月上旬~。

やまと 大和

◆原産

奈良県

◆産地

奈良県、山梨県など。

◆系統

白鳳系。

◆旬

7月中旬~。

◆外皮色

淡い紅色。

◆食感・硬さ

固め。しっかりとした歯ごたえ。

やまとはくとう 大和白桃

◆別名

「伝説の白桃」

◆産地

岡山県の一部の地域のみで栽培。

◆系統

白桃系。

◆旬

7月中旬~8月上旬

◆サイズ

大玉。

◆外皮色

白や黄色っぽい。

◆果肉

白。

◆食感・硬さ

とろけるように柔らかい。

◆甘さ

ほどよい甘さ。

◆香り

芳醇な香り。

やまなしはくほう 山梨白鳳

◆産地

山梨県。

◆旬

6月中旬~。

ゆうぞら 夕空

◆歴史

1983年に品種登録。

◆産地

山梨県など。

◆交配

「白桃」と「あかつき」の交配品種。

◆系統

白桃系。

◆旬

8月下旬~。晩生品種。

◆サイズ

大玉。

ゆめあさま 夢あさま

◆歴史

2002年に品種登録。

◆原産

山梨県。山梨県のオリジナル品種。

◆産地

山梨県。

◆旬

7月中旬~。

ゆめかおり

◆産地

山梨県など。

◆旬

9月上旬~下旬。

ゆめみずき 夢みずき

◆歴史

2013年に品種登録。

◆原産

山梨県。山梨県のオリジナル品種。

◆産地

山梨県。

◆交配

大玉の「浅間白桃」と「暁星」の交配品種。

◆名前の由来

「夢のようにみずみずしい桃」からきている。

◆旬

7月中旬~7月下旬

◆サイズ

大玉。

◆外皮色

白でぼかし状の赤が入る

◆甘さ

甘くてジューシー。

桃に近い・似ている果物の種類

ネクタリン

◆大きさ

桃よりもひと回り小さい。

◆外皮色

ツルツルして光沢気味。赤っぽい。見た目はすももなどに近い。

◆果肉色

黄色に近い。

ワッサー

◆産地

長野県須坂市など。

◆交配

白桃とネクタリンの変異種。新しい果物の品種。

◆収穫時期

1種類の収穫時期が1ヶ月くらいという短さの桃と違い、収穫時期は長い。

◆大きさ

桃とネクタリンの間くらいの大きさ。

◆外皮色

桃にそっくり。

◆果肉色

ネクタリンに近く、黄色に近く、赤っぽいスジも入っている。赤黄色い。

◆食感

桃のように柔らかくなく、梨やりんごのように硬い。

◆食べ方

硬い桃を食べる時や、梨やりんごのように、8等分などにして切って食べるとよい。

手に入れたら冷やすのではなく、食べる1時間前に冷蔵庫に入れて冷やして食べるのが一番美味しい。

◆おすすめのレシピ

基本的には、そのまま食べるのが美味しいが、サラダやマリネなどにして食べても美味しい。

桃の収穫体験

山梨県には桃狩りができるところがたくさんあります。現在は、完全予約制のところが多くなっています。特に土日祝日は、必ず予約をしていくようにしましょう。平日でしたら、入れるところもあるかと思います。

収穫体験とはいえ、場所によって「お持ち帰り用収穫体験1個と食べ放題30分」など、いろいろなプランがあるようです。お持ち帰りがなく食べ放題だけのところや、食べ放題の時間が1時間や無限のところや、桃が冷やしてあるところなど、様々です。現地に行く前に事前に「じゃらん遊び体験」などで調査、予約していくのが良いでしょう。

冷たい桃を食べ放題でいただいてきました。

桃の関連記事

◆「花桃」についての記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント