静岡県で有名な和菓子屋さんの名前を、静岡県の5つの地域に分け、あいうえお順で並べています。

その和菓子店の看板商品やおすすめの商品のご紹介もございます。

静岡県にいらした際には、ぜひともお立ち寄りくださいませ。

静岡県「東部地域」にある有名な和菓子屋さんとその商品

あん日和「黒米餅」

三島市。

女性が一人で作っている和菓子やさんです。季節の生菓子や練切などがあります。

「黒米餅」は、伊豆の黒米を使った餅菓子です。

伊豆河童「あんみつ」

静岡県駿東郡清水町。三島にも食べることができるお店があります。

明治2年(1869年)創業。

「あんみつ」は、伊豆河童さんというところてん屋さんが作る伊豆の天草を使って作っています。

写真をクリックすると詳細を見ることができ、こちらからお取り寄せをすることができます。↓↓↓

大田屋「のっぽ」

静岡県御殿場市。

1880年創業。

「のっぽ」は、餡と生クリームをサンドした生どら焼きです。のっぽというだけあり、厚さが5センチほどあります。餡と生クリームのほか、苺とクリームチーズなどもあります。

雅心苑「雅心だんご」

沼津市。店舗は、沼津の他、三島、御殿場、富士にもあります。

1979年創業。

「雅心だんご」は、みたらしだんごの団子の中にこしあんが入っています。1度で2度美味しいお団子です。団子は、御殿場のもち米を使っています。

つるや製菓「都まんじゅう」

沼津市。店舗は他にも、平塚、八王子にあります。

「都まんじゅう」は、カステラ風の生地の中に、水分の少ない白こしあんが入った焼きまんじゅうです。機械によって自動製造され、表面に焼き印が押されたものです。機械によって作られた同じ焼きまんじゅうが、名前を変え、全国で販売をされています。優しい味なので、お子様にも人気で、私も子供の時から大好きで、懐かしい味でもあります。

とらや工房「どら焼き」

御殿場市。

「和菓子屋の原点」を今の時代に再現してみたいという思いから、東京赤坂にあるとらやさんが作った工房です。御殿場市東山にある旧岸邸(岸元首相)の敷地内にあり、散策をしながら、工房では喫茶ができるようになっています。

「どら焼き」は、御殿場産の「さくら玉子」を使い、その日に作ったものしかお出ししないという作り立てを味わうことができます。

とらや御殿場店「葛切り」

御殿場市。

東京赤坂に本店がある虎屋さんの御殿場店になります。御殿場には虎屋さんの工場もあり、生菓子なども扱っております。また、羊羹などの通常の商品の他、茶寮もあり、あんみつやお汁粉、夏は氷などを味わうことができます。

「葛切り」は、賞味期限が数分と短く、すぐに食べたい貴重な一品です。御殿場店の茶寮で食べることができます。

御殿場店限定の羊羹「四季の富士」を写真をクリックすると詳細を見ることができ、こちらからお取り寄せをすることができます。↓↓↓

福太郎本舗「ふくたろう 福太郎」

三島市。三嶋大社内。三嶋大社内の売店でイートインもできます。

「福太郎」は、草餅にこし餡をのせた餅菓子です。

毎年1月7日に三嶋大社で行われる「お田打ち」という神事では、「福太郎」が「福」を授けるものとして、最後にみなさんに「福」としてお餅を配ります。正確には、餅投げをします。この縁起が良いとされる福餅を三嶋大社に来てくださる方たちにもお分けしたいとしてできたのが「福太郎」という草餅です。

この「福太郎」という餅菓子は、草餅とこしあんでできており、そのこしあんが「福太郎」の烏帽子の形とされます。食べる時には、じっくりとご覧ください。

最近では、夏場はこの「福太郎」がのった「抹茶のかき氷」もございます。

東山製菓「金時力まんじゅう」

御殿場市。

1973年創業。

「金時力まんじゅう」は、揚げまんじゅうと蒸しまんじゅうがあり、生地には黒蜜が、中につぶ餡とお餅が入っているボリューム満点なおまんじゅうです。

御殿場は金太郎が育った金時山が近くにあり、金太郎が有名です。金太郎と言えば力がつくとされるお餅。その餅菓子のおまんじゅうです。

ほさか「ほさかの栗せん」

沼津市。

1928年創業。

「ほさかの栗せん」は、白餡から作り上げた栗せんべいは、食べ出したら止まらなくなる美味しさです。ほんのり柔らかく、でも硬く、絶妙な食感です。

静岡県「伊豆地域」にある有名な和菓子屋さんとその商品

永楽堂「長八さくらもち」

賀茂郡松崎町。

明治6年(1873年)創業。

「長八さくらもち」は、生地は上新粉ともち粉を合わせた大福餅を長くしたような見た目の中に、つぶし餡が入り、2枚の桜葉で挟んでいる桜餅です。桜葉の産地として有名な松崎ならではの逸品です。

黒柳「温泉まんじゅう」

伊豆の国市。

昭和20年(1945年)創業。

「温泉まんじゅう」は、伊豆長岡温泉の旅館やホテルのお茶請けとしても有名です。

石舟庵(せきしゅうあん)「百花譜」

伊東市。

1986年創業。

伊豆の素材に拘った和菓子のお店です。伊東の他、熱海、長泉、函南、平塚にお店があります。

「百花譜」は、季節の花々を形どったやさしい風味のミルクまんじゅうです。お花の形は毎月変わります。10月はコスモス、11月は菊の形です。

他にも季節の生菓子があります。

お正月の「花びら餅」。

「麩饅頭」もあります。

秋は、マロングラッセが入った「栗時雨」、栗が1粒入った栗きんとん「栗豊柷(くりほうしゅく)」、「栗蒸し羊羹」などもあります。

菓子舗 間瀬「逢初(あいぞめ)」

熱海市。

明治5年(1872年)創業。

「逢初」は、源頼朝と北条政子の「逢初橋」の物語にちなんだお菓子です。さつまいもとバターの入った黄味餡を小豆餡で包んだお菓子です。

「逢初」と「伊豆の踊子」という白餡のおまんじゅうのセットとなります。間瀬さんの白餡のお菓子は、絶品です。写真をクリックすると詳細を見ることができ、こちらからお取り寄せをすることができます。↓↓↓

柳月(りゅうげつ)「ながお菓まんじゅう」

伊豆の国市。

大正5年(1916年)創業。

「ながお菓まんじゅう」は、こしあんです。伊豆長岡温泉の旅館やホテルのお茶請けとしても有名です。

静岡県「富士・富士宮地域」にある有名な和菓子屋さんとその商品

恵比寿屋「たい焼き」

富士市川成新町。

「たい焼き」は、餡は甘くなく、たっぷり入っています。皮は薄皮ではなくしっかり皮で、羽根まで付いています。餡は、小豆の「赤あん」の他、「白あん」もあります。

たい焼きの他にも、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばなどもあります。

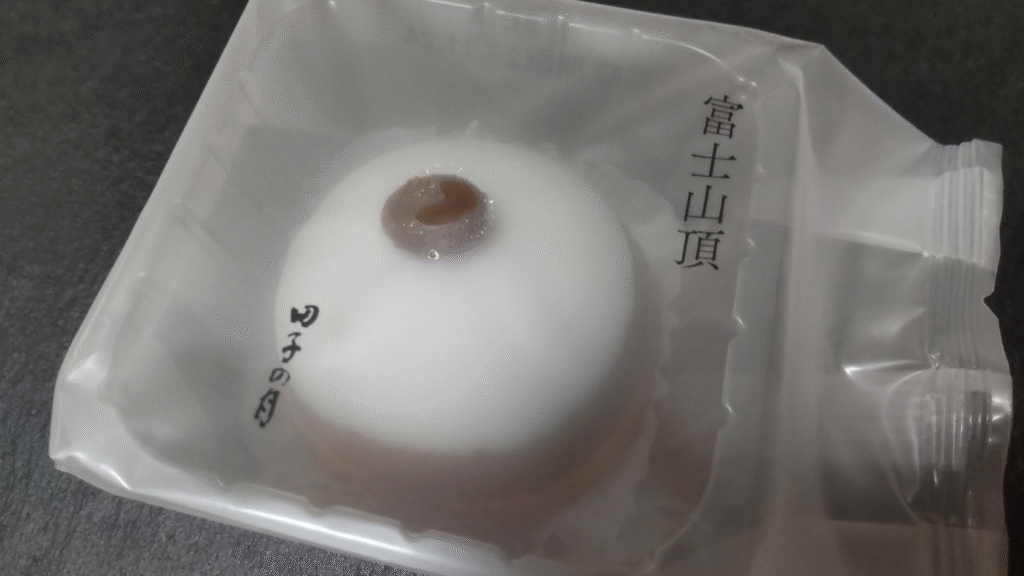

田子の月「富士山頂」

富士市今泉。

「田子の月」と言ったら、静岡県東部の各市町村に1つはある有名な和菓子店です。

田子の月の銘菓といったら、大人気の「富士山頂」です。スポンジ生地に、雪を模したホワイトチョコがかかり、頂上には粒チョコレートがのっています。中は、カスタードクリーム入りで、大人からお子様まで、誰もが好きな味になっています。

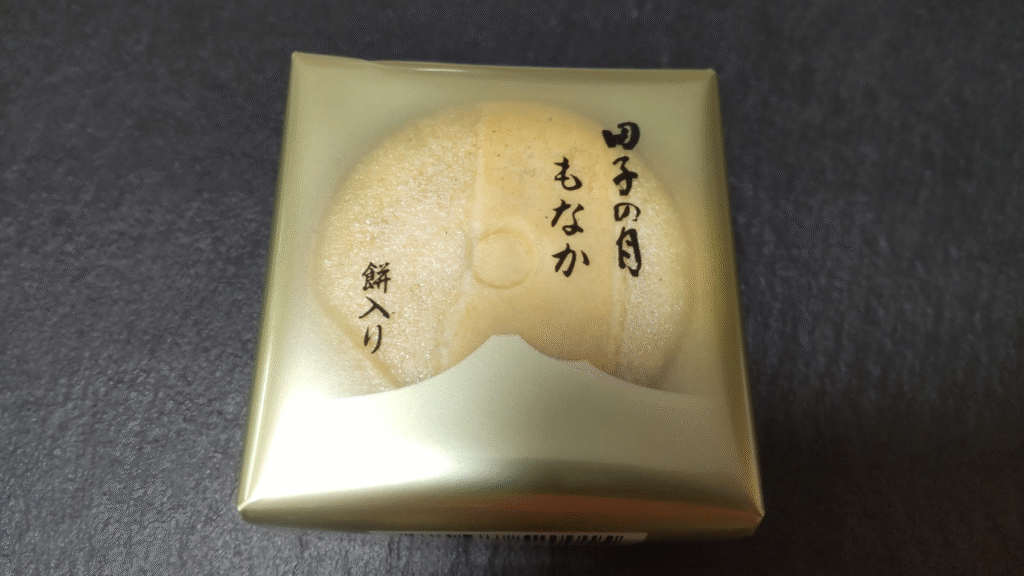

また、田子の月といったら「最中」も有名です。こちらは定番の餅入りの最中です。

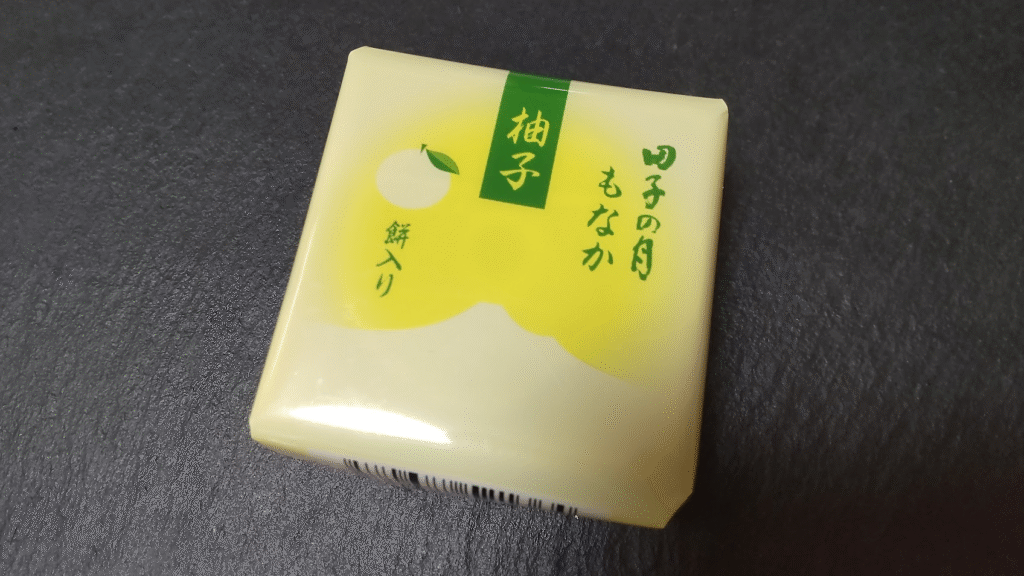

他にも、月ごとの季節の最中があり、12月は「柚子最中」になります。柚子最中は、中が白餡で、餅の中に柚子がふんだんに入っている爽やかな最中です。

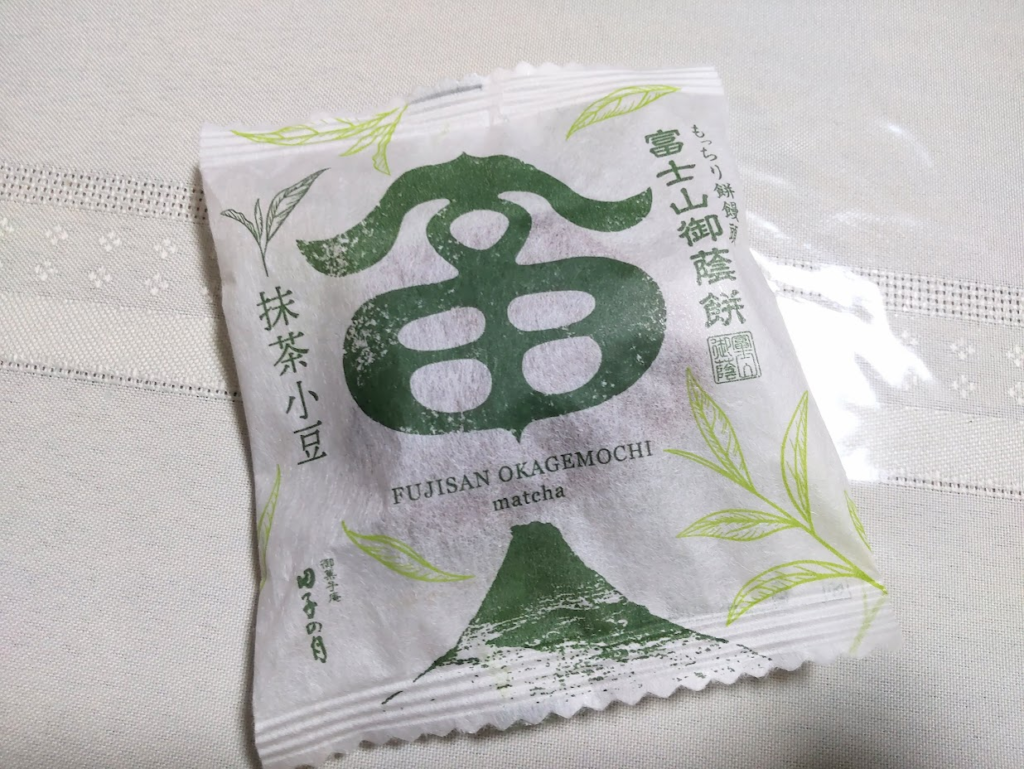

こちらは、「富士山御蔭餅」の抹茶小豆です。もちもちの生地の中に抹茶小豆が入った静岡らしい1品です。濃厚な抹茶餡に小豆も入っています。

形は富士山の形をしています。

もちや「餅各種」

富士宮市猪之頭。

朝霧高原にあるドライブインではありますが、名前の通り、お餅が美味しいお店です。外の売店に、焼き餅(磯部餅)、あんころ餅、きな粉餅、おろし餅があり、季節限定でよもぎきなこなどもあります。

ちなみに、建物内の売店で販売されている「草大福」が有名です。

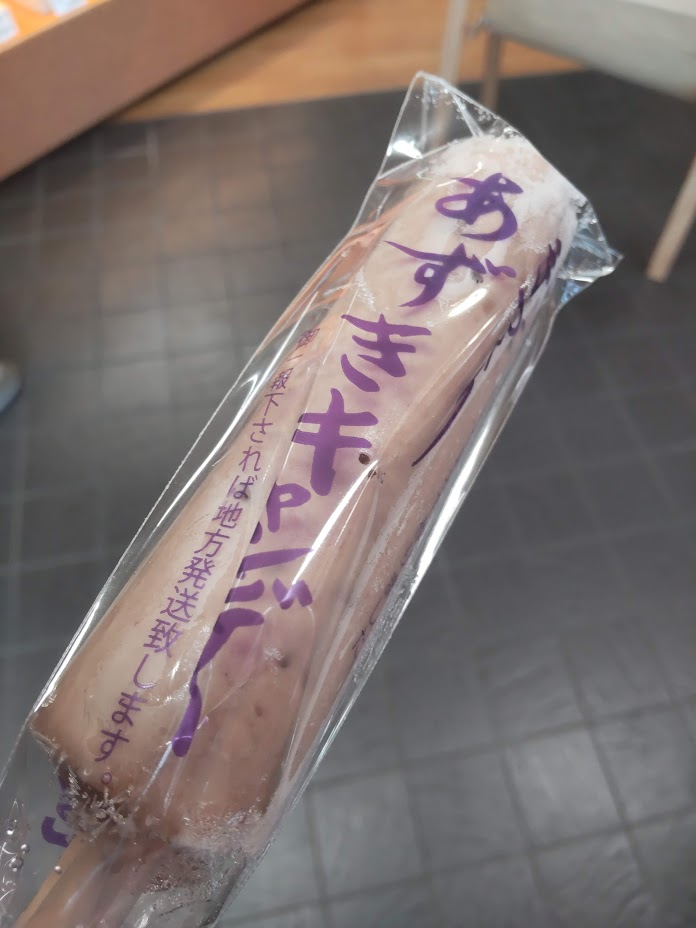

菓亭わかつき「あずきキャンディー」

富士市本市場。

昭和3年創業。

どら焼き、きんつば、たい焼き、団子など「あんこ」が美味しい和菓子屋さんです。

◆あずきキャンディー

「あずきキャンディー」は、昔ながらの懐かしさを感じる小豆がたっぷり入ったアイスキャンディーです。あずきが美味しいアイスキャンディーは、ここ以外ないかと思います。わかつきのあずきキャンディーが冷凍庫に入っているお宅がたくさんあるほど、人気です。

小豆のほかにも、「抹茶白小豆キャンディー」や静岡県内4社の酒蔵が作る甘酒を使った「甘酒キャンディー」各種などがあります。

◆たいやき

ちなみに、わかつきさんといえば、「たいやき」も有名です。いつも並んでいます。

わかつきさんのたいやきは、餡がゆるめで垂れてきそうなくらいです。餡の甘さはしっかりめ。甘さ控えめなところが多い中、しっかりと甘く、餡の色が照かっています。皮はしっかり系でパリパリです。養殖で作られているため、羽がしっかりついています。養殖で作られているとはいえ、作り置きはせずに、出来立てをいただけますので、いつも並んでいる感じです。

たいやきの販売は、6月~10月はお休み(夏休み)です。詳しい日にちはご確認ください。

◆どら焼き

どら焼きは、生地がふわふわでとても柔らかく、餡もたい焼き同様、しっかり甘く、とてもゆるめの餡です。普通に食べていても餡が垂れてきそうなどら焼きです。ここのどら焼きを食べたら、どら焼きの概念が変わってしまうほど、出来立てのどら焼きってこんなに美味しいんだと思えます。

どら焼きもその日に作る分のみの販売となりますので、お昼過ぎにはないことが多いです。予約しておくのが良いでしょう。

◆だんご

団子は、あんこ、みたらし、のり、ごまがあります。注文してから焼いてくださいます。柔らかすぎるくらい柔らかいお団子です。

静岡県「中部地域」にある有名な和菓子屋さんとその商品

追分羊かん「追分羊かん」

静岡市清水区。

江戸時代創業。

「追分羊かん」は、餡を竹皮で包んだ羊羹を1本1本蒸しあげて、羊羹に竹の香りが移る昔ながらの製法で作り上げています。竹の皮ごと切って食べます。静岡に隠棲した15代将軍慶喜公の好物であったそうです。

「追分羊かん(きざみ栗入り)」を、写真をクリックすると詳細を見ることができ、こちらからお取り寄せをすることができます。↓↓↓

塩津小饅頭老舗「酒饅頭」

静岡県静岡市葵区。明治33年創業。

「酒饅頭」は、直径3センチのミニタイプ。膨張剤などを使わず、前日より仕込んだ酵母を自然発酵しているため、本来の酒饅頭の味を今に受け継いでいます。すぐに固くなってしまいますので、早めに食べるようにしましょう。

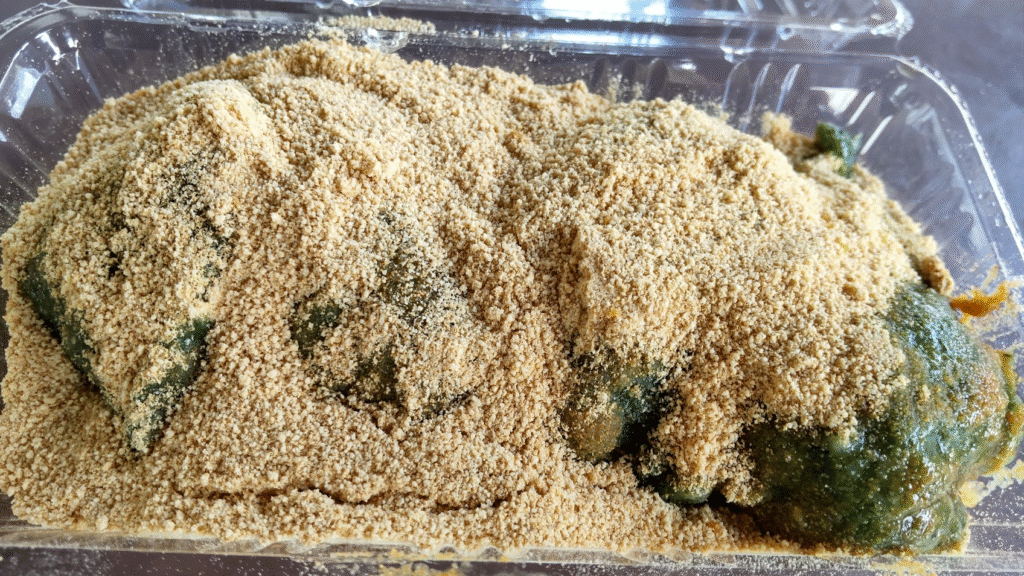

せきべや「安倍川もち」

静岡県静岡市。文化元年(1804年)創業。

伊勢参りや参勤交代などで東海道は賑わい、「きな粉に砂糖をかけた餅」が有名となり、安倍川周辺にはいくつかの「安倍川もち」を出すお店があったそう。現在、残っているのは「せきべや」さん1軒のみとなってしまっています。

「安倍川もち」は、搗き立てのお餅にきな粉をまぶし、その上に砂糖がかけてあるものです。昔は、このきな粉のお餅だけだったのですが、現在では、こしあんをからめたあんころ餅とを一皿に盛ったものを「安倍川もち」と言うようになりました。

「せきべや」さんの餅がいつ食べても柔らかい理由は、搗いたお餅を桶に入れ、釜の中に入れてあるので、いつでも温かく柔らかいお餅が提供できるのだそう。

「安倍川もち」の名前の由来は、一説に、400年ほど前の徳川家康が駿府居城時代に、産金熱が高まり、安倍川上流の笹山で大収穫を得た男が、安倍川の金山の「金粉」に因み豆の粉(きな粉)をまぶして、搗いた餅にかけたものを家康に献上したところとても気に入り、家康が「安倍川もち」と名付けたとされます。

せきべやさんにはもうひとつ、わさびのお餅のメニューもあります。

松浦食品「芋まつば」

榛原郡吉田町。

「芋まつば」は、芋けんぴのこと。

静岡県「西部地域」にある有名な和菓子屋さんとその商品

あおい「小豆餅」

浜松市東区。

「小豆餅」は、遠州名物のモロコシ粉の入った大福にきなこがまぶしてあります。

「小豆餅」とは、浜松市に伝わる、徳川家康も食べたという伝説の和菓子です。

三方ヶ原の戦いに敗れた家康が、浜松城に帰る途中で、この「小豆餅」を食べ、食べている途中に敵を感じて、お金を支払わずに逃げたことから、店主が追いかけたという逸話がある和菓子です。

「小豆餅」は、静岡県浜松市中区の町の名前にもなっています。

巌邑堂(がんゆうどう)「栗蒸し羊羹」

浜松市東区。幕末創業。

「栗蒸し羊羹」は、羊羹4:栗1の割合という絶妙に美味しい栗の割合です。

他にも、「亥の子餅」は、生地にきな粉をまぶしてある茶色をしており、餡はこし餡で黒糖風味です。

こぎく「国の光」

浜松市中区神田町。明治20年(1887年)創業。

「国の光」は、明治43年7月に開催された日英大博覧会で金牌を受賞したお菓子です。

かつて遠州が落花生の産地だったこともあり、落花生をふんだんに使ったサクサクとしたクッキーとなっています。

ヤマタ内山製菓「みそまん」

浜松市北区引佐町井伊谷。井伊直虎で有名な井伊谷にあります。

「みそまん」は、つぶあんとこしあんがあります。

「みそまん」とは、味噌まんじゅうのことで、浜松の郷土菓子です。

昔は、味噌のような色の皮に餡を包んだものを「みそまん」と呼んでいましたが、今では、皮の生地に味噌を練り込むようになりました。

静岡県に行きたくなったら

静岡県の人気のお宿です。富士山にとても近いところです。こちらからご予約ができます。↓↓↓

静岡県の関連記事

◆静岡県のブランド野菜「箱根西麓三島野菜」についてはこちら ↓↓↓

◆「静岡県の郷土料理・伝統料理」についてはこちら ↓↓↓

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子③地域別・都道府県別」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント