「あんこ」を使ったお菓子を食べる行事や季節の紹介です。

古くから「あんこ」が好まれて食べられた理由としては、小豆の赤が邪気を祓うとされ、それを食べることで魔除けの効果があると信じられていたからです。

「あんこ」入りのお菓子を食べる行事や日にち

お正月に「花びら餅」

お正月に食べる「花びら餅」についてはこちら ↓↓↓

1月11日 鏡開きに「お汁粉」

年神様が宿っていたとされる鏡餅を、邪気を祓うとされる赤い色をした小豆と共に食べることで、1年の無事を願いました。お汁粉が一般的ではありますが、雑煮や善哉を食べるところもあるようです。日にちは、地域により異なります。ご了承ください。

「鏡餅と鏡開き」と「お汁粉」についてはこちら ↓↓↓

春に「椿餅(つばきもち)」

椿が咲く頃に食べる「椿餅」についてはこちら ↓↓↓

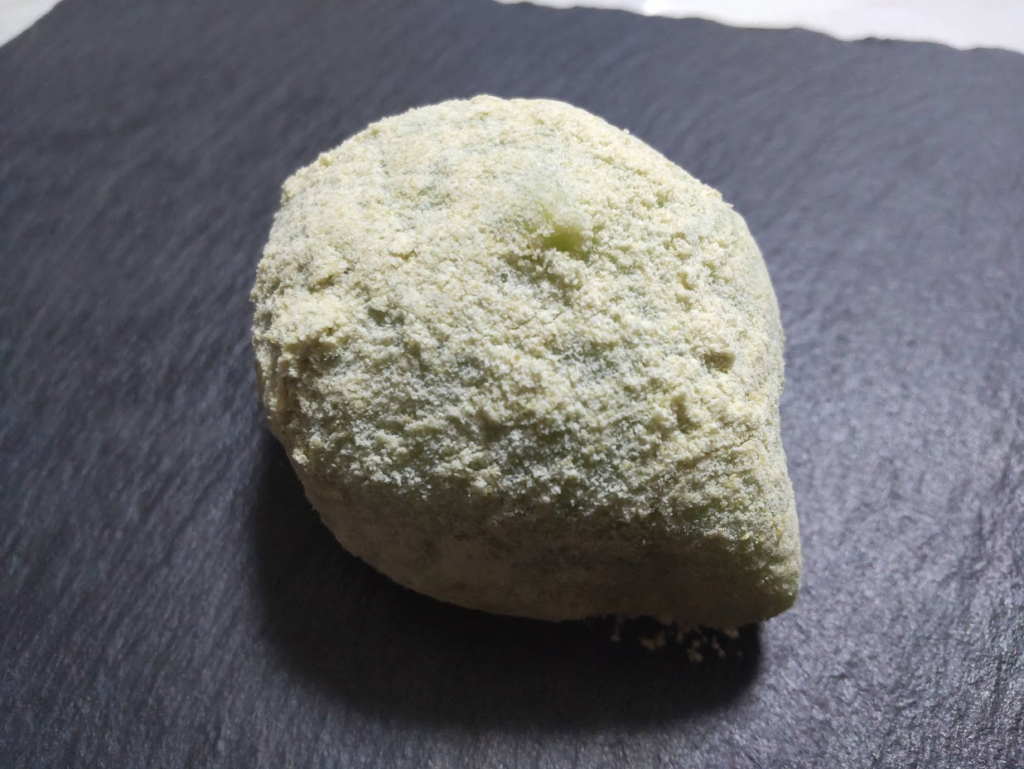

春に「鶯餅(うぐいすもち)」

餅や求肥であんこを包み、青きな粉や青海苔をまぶしたもの。両端をつまんで、鶯を見立てた形にすることが多い。鶯が鳴き始める2月頃に食べられる上生菓子です。この時期にしかない、和菓子です。

鶯餅の手作りセットを、こちらからお取り寄せができます。ぜひ作ってみてください。↓↓↓

3月3日 ひなまつりに「草餅」、「あこや/ひちぎり」

3月3日は、上巳の節句(ひなまつり)。

もともと中国では、「母と子が健やかに生きられますように」と母子草(別名:春の七草のゴギョウ)を使ったお餅(母子餅=草餅)が食べられていました。それが日本に伝わり、日本では邪気を祓うとされるよもぎを使ったお餅(よもぎ餅=草餅)が食べられるようになりました。残念ながら、この頃は、あんこが入っていないお餅だけだったのですが、現在では、「草餅」といえば、あんこが入ったよもぎ餅になります。

「あこや/ひちぎり」は、お餅やういろう、求肥、こなしなどの生地の上に、あんこやそぼろ(きんとん)がのっているのが特徴。お餅の生地は、よもぎ餅やピンクに着色したういろう生地で、あんこも白あんに着色したものなどがあり、ひなまつりらしく可愛い色合いのお菓子です。

「雛菓子」についてはこちら ↓↓↓

3月の春のお彼岸に「牡丹餅(ぼたもち)」

春は、牡丹の花が咲くので、「牡丹餅(ぼたもち)」といいます。あんこともち米を2つをあわせて作ることから、ご先祖様とあわせてくれるという意味で、牡丹餅をお供えするそうです。

「牡丹餅(ぼたもち)」は、あんこは「こしあん」、もち米はほとんど潰した「本殺しまたは皆殺し」にします。

「牡丹餅(ぼたもち)」についてはこちら ↓↓↓

4月に「桜餅」

桜のお花見の頃にいただく桜餅。関東ではあんこをクレープ状に焼いた皮に包んだもの、関西ではあんこを道明寺で包んだ桜餅が食べられます。

「桜餅」についてはこちら ↓↓↓

5月 端午の節句に「柏餅」

柏の葉は、新芽が出ないと古葉が落ちないので、子孫繁栄の縁起から使われています。

端午の節句に柏餅を食べるのは、江戸時代に始まった日本独特の風習のため、主に関東で食べられています。関西では、あんこは関係ありませんが、粽が食べられています。

「柏餅」についてはこちら ↓↓↓

6月頃に「杏餅」

生菓子。餅菓子。求肥で杏の餡を包んだもので、杏の甘酸っぱさと甘さがぴったりです。

夏に「夜舟(よふね)」

3月の春のお彼岸に食べる「ぼたもち」、9月の秋のお彼岸に食べる「おはぎ」が有名ですが、実は、夏に食べる「夜舟(よふね)」や冬に食べる「北窓(きたまど)」もあります。

「夜船(よふね)」は、あんこは「こしあん」、もち米は半分潰した「半殺し」です。

「夜舟」についてはこちら ↓↓↓

9月の秋のお彼岸に「おはぎ」

秋は、萩の花が咲くので、「御萩(おはぎ)」といいます。あんこともち米を2つをあわせて作ることから、ご先祖様とあわせてくれるという意味で、おはぎをお供えするそうです。

「御萩(おはぎ)」は、あんこは「つぶあん」、もち米は半分潰した「半殺し」です。

「おはぎ」についてはこちら ↓↓↓

旧暦の10月の初めの亥の日の亥の刻に「亥の子餅」

「亥の子餅」についてはこちら ↓↓↓

冬に「北窓(きたまど)」

3月の春のお彼岸に食べる「ぼたもち」、9月の秋のお彼岸に食べる「おはぎ」が有名ですが、実は、夏に食べる「夜舟(よふね)」や冬に食べる「北窓(きたまど)」もあります。

「北窓(きたまど)」は、あんこは「つぶあん」、もち米は、半分潰した「半殺し」です。

「北窓」についてはこちら ↓↓↓

季節ごとの「あんこ」菓子

土用餅 どようもち

季節ごとに食べるものとして、「土用餅」があります。

土用餅は、四季それぞれの土用期間(春土用、夏土用、秋土用、冬土用)に食べるとよいというもので、地域によりその内容が違います。

「小豆餅」を食べて厄除けになるといわれているもの、「あんころもち」を食べて力がつくといわれているもの、北陸では「ささげ餅」または「ささぎ餅」を土用だけでなく夏に食べるところや、土用に食べるところがあるようです。

季節関係なく「あんこ」菓子

あんこが使われているお菓子の種類一覧です。色付き文字のお菓子は、クリックすると詳しい説明があります。あいうえお順になっています。

下記には含めませんでしたが、「こなし」や「練切」の一部でもあんこが使われています。

◆あんクロワッサン

◆あんこ玉

◆あんドーナッツ

◆アンバターサンド

◆あんぱん

◆あんみつ

◆伊賀餅

◆石衣

◆今川焼き

◆浮島

◆梅が枝餅

◆鹿の子

◆桔梗餅

◆黄味時雨

◆きんつば

◆くるみ餅

◆時雨

◆雪平

◆そば餅

◆たい焼き

◆団子

◆茶通

◆つやぶくさ

◆どら焼き

◆饅頭各種

◆最中

◆桃山

◆柚子餅

◆羊羹各種

明日はどんな手仕事する?

あんこは、豆から作られています。お砂糖を使っているものとはいえ、身体には良いものです。1回に食べる量さえ多くなければ、積極的にとっても良いものだと、個人的には思っております。

自分で作ることができるようになれば、砂糖の調整や種類も選択して、身体に良いものを作っていけたら良いですよね。

また、牡丹餅、夜船、御萩、北窓のように、全部同じものだと思われるものでも季節により作り方が違う和菓子は、日本独特の繊細な文化であるということを、後世にも言い伝えていきたいものです。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

あんこの関連記事

◆「あんこ①あんこまとめ」の記事はこちら ↓↓↓

◆「あんこ②あんこの種類」の記事はこちら ↓↓↓

◆基本のつぶあんと白こしあんなど「あんこ➃あんこの作り方」の記事はこちら ↓↓↓

◆「豆③小豆」の記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の材料➃豆」の記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類100種類以上」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント