生寒天と寒天の違い

天草などの海藻を煮溶かして、ろ過した液体を固めたものが「生寒天」です。ところてんやみつ豆、あんみつなどで食べられます。

その生寒天を、乾燥させて凍らせてを繰り返したものが「寒天」です。加工してお料理や羊羹などの和菓子などに使います。

生寒天・寒天ができるまで

生寒天と寒天の製造方法は、天草などの海藻を煮溶かして、ろ過した液体を木箱に流し込み、一晩冷まして柔らかく固めたものが「生寒天」となります。

ちなみに、その生寒天を昼間は水分を抜き天日干しをして乾燥させ、夜は凍らせて固めてという作業を2週間ほど繰り返したものが「寒天」となります。「寒天」は、冬の風物詩として寒中(1月上旬から2月上旬)に作られます。現在では夏に冷やして食べるものに使う印象の強い寒天ですが、「寒」という名前がつくように、冬場に作られます。また、冷蔵庫がなかった時代には、寒さで寒天が自然に固まったことから、冬場に食べられていました。

生寒天・寒天の魅力

天草・生寒天・寒天の産地

生寒天や寒天を作る原料の「天草」は、静岡県、三重県、和歌山県、徳島県、愛媛県、山口県、大分県、長崎県などで採れます。

地元伊豆の天草はとても有名で、伊豆ではその天草を使って「生寒天」が作られることから、ところてんが有名です。

「寒天」は、長野県諏訪地域や岐阜県恵那市、北陸や丹波地方など比較的寒い地域で作られています。

天草の収穫時期

天草の収穫は、5月から6月にかけて行われます。この時期は海水温が上昇し、天草が最も良い状態になると言われています。

天草・寒天の季語

天草の季語は、初夏です。

寒天の季語は、晩冬です。

天草や生寒天を手に入れる方法

天草は、天草の産地の伊豆では、7月下旬~8月上旬にスーパーなどでも販売されています。

生寒天は、伊豆の道の駅やファーマーズマーケットなどでお見掛けしますが、夏場が多くなります。

生寒天を使ったメニュー

生寒天を使って作るものとしては、心太(ところてん)、みつ豆、あんみつなどがあります。

みつ豆・あんみつ

みつ豆やあんみつに入っている寒天と呼ばれるものは、生寒天から作られます。天草や生寒天が手に入らないようでしたら、寒天から作ることもできます。

ところてん

ところてんは、通常食べる状態のままで販売されていますが、伊豆では天草から作って食べます。

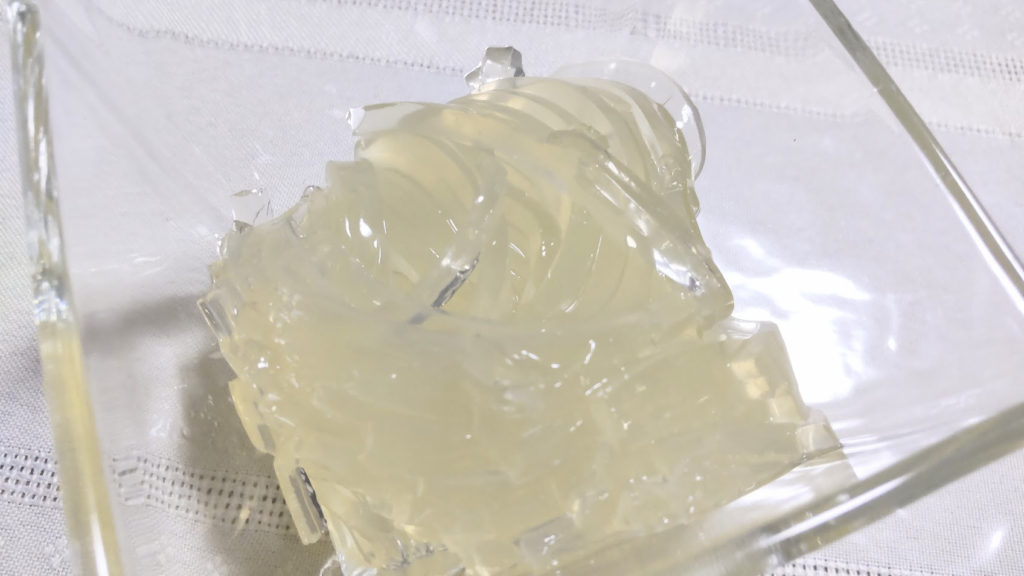

伊豆に住む従姉が自分でとった天草から作った生寒天です。

「心太突(ところてんつき)」という道具を使って切ります。うちのものは古い木製のものですが、プラスティック製のものが100円ショップでも販売されています。

生寒天をところてんつきの大きさに切ります。

突いて出すとご存知のところてんになります。

好みの味付けをします。

酢じょうゆが基本なのでしょうが、最近ではポン酢でもよいでしょう。また、柚子ポン酢なども美味しいですし、からし、鰹節粉、青海苔をかけて食べるのもまた美味しいです。

生寒天が美味しいおすすめのお店

伊豆で美味しい天草が採れることから、伊豆には生寒天が美味しいお店さんがあります。

伊豆河童 栗原商店

伊豆の天草を100%使ったところてんやあんみつを食べることができるお店さんです。

本店:静岡県駿東郡清水町伏見

甘味処:三島広小路駅斜め前

とらや工房

伊豆の天草を煮熟して作った磯の香りのする寒天の入ったあんみつです。綺麗にテカる甘い小倉餡が添えられ、蜜などはかけずに食べる、これぞ「本物のあんみつ」と言えるお味です。

その日にお出しする分しか作られていませんので、行かれるようでしたらお早目にどうぞ。

静岡県御殿場市東山。

生寒天のおすすめの逸品

上記「伊豆河童」さんのところてんとところてん突きのセットです。伊豆にすぐに来れないけど、美味しいところてんが食べたい方におすすめです。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

上記にも書きました、伊豆の海辺に住む従姉が、海に入り天草を採り作ってくれるところてんが、歯応えもあり、香りもよく、それが昔からの生寒天の味だと思っておりました。市販で販売されているところてんは、歯応えもなく香りもしないもので、物足りなく感じます。

この生寒天の美味しさの違いは、上記のお店さんでも味わうことができます。もちろん、伊豆の海辺にあるお店さんでも味わうことはできるでしょう。

ぜひとも、美味しい生寒天を味わっていただきたいと思います。

それでは、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

寒天の関連記事

◆棒寒天などの「寒天」の記事はこちら ↓↓↓

◆寒天を含む「冬の七草」の記事はこちら ↓↓↓

◆寒天を含む「乾物」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆自分で作る「ゼリー」についての記事はこちら ↓↓↓

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子➃豆、砂糖、粉以外の材料」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子⑧和菓子用語」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント