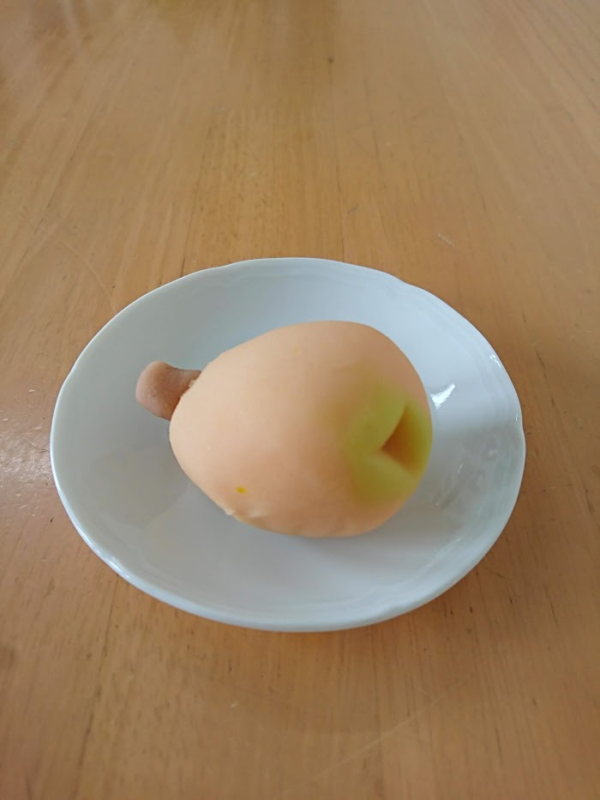

和菓子のびわ

「嘉祥(かじょう)の日」とは

848年(平安時代)に疫病が流行り、疫気を祓うため、「嘉祥(かじょう)」という年号に改元し、陰暦の6月16日に16個の餅や菓子を神に供えて、災いを避ける「嘉祥の儀」という宮中行事があったことに由来するとされます。

決してネガティブな行事ではなく、「嘉祥」とは「めでたいしるし」と捉えられ、お祝いに近い行事だったとされます。

「嘉祥菓子(かじょうがし)」とは

この防災招福のために食べられるお菓子のことを「嘉祥菓子(かじょうがし)」といいます。

室町時代には年中行事となり、江戸時代には庶民にまでこの習慣が伝わり、この日に16文で16個の菓子を求め、「嘉祥喰(かじょうぐい)」として食し祝ったとされています。

このことから、旧暦の6月16日は「嘉祥の日」とされ、現在では、1979年に全国和菓子協会によって6月16日が「和菓子の日」と制定されています。

江戸時代初期の嘉祥菓子の種類

「嘉祥菓子」とは、特に種類が決まっていたわけではなかったようで、江戸時代初期には、下記のようなものがあったとされています。

お菓子以外には熨斗鮑(のしあわび)や麩(ふ)があったようです。

羊羹

当時は「蒸し羊羹」だったようです。

「羊羹」についてはこちら ↓↓↓

饅頭

当時は「酒まんじゅう」だったようです。

「まんじゅう」についてはこちら ↓↓↓

鶉焼き うずらやき

餡を包んだお餅に焼き色を付けた餅菓子。

寄水 よりみず

捏ねた米粉をねじり蒸した蒸し菓子。

金飩 きんとん

お団子状のお菓子。

「きんとん」についてはこちら ↓↓↓

阿古屋 あこや

お餅やういろうの生地の上に、餡やきんとんがのっているお菓子。

「あこや」についてはこちら↓↓↓

江戸時代末期の嘉祥菓子の種類

江戸時代末期、宮中では、16種の嘉祥菓子はたくさんありすぎて食べられないことから、16種の1と6を足して7種の菓子が食べられるようになりました。その記録をもとに、和菓子の「とらや」さんがその7種の「嘉祥菓子」を再現しています。

現在でも、「嘉祥の日」である毎年6月16日に「嘉祥菓子」がセットになったものを販売されています。

普段市販などされない、見たこのがない種類のものも入った和菓子がセットになって販売されるので、とても貴重なものです。完全予約制となっています。

内容は下記の通りとなります。

◆伊賀餅 いがもち

餅製。「いがもち」とは、うるち米などの生地で餡を包み、上面に色付けしたもち米を数粒つけて蒸したお菓子です。もち米の色は、淡い桃色、黄色、緑色などです。とらやさんは白餡入りです。

◆浅路飴 あさじあめ

求肥製。「あさじあめ」とは、炒った白いごまを薄密で求肥全面にまぶしたお菓子で、求肥の柔らかい食感とごまの香ばしい風味が特徴です。

◆武蔵野 むさしの

湿粉製。「むさしの」とは、餡をそぼろ状にしたものと羊羹を挟んだお菓子。とらやさんのむさしのの正式名称は「むさし野」。晩秋から冬に向かう寂しい武蔵野の詫びた風情を表したお菓子とされます。

◆源氏籬 げんじませ

湿粉製。「げんじませ」とは数寄屋建築にある源氏塀を見立てたお菓子。あんをそぼろ状にしたものに羊羹を挟んだお菓子になります。

◆桔梗餅

外良製。桔梗型をしたういろう生地の中に、餡が入っているお菓子。とらやさんは御膳餡入り。

◆豊岡の里

押物製。淡紅色をした落雁の中に、飴餡が入っているお菓子です。お菓子の神様を祀った兵庫県豊岡にある中嶋神社にちなんだお菓子とされます。

◆松風 まつかぜ 味噌松風 みそまつかぜ

焼物製。小麦粉に砂糖を加えた生地を焼き上げたもの。米粉を加えたりもします。京都では白味噌を加えた「味噌松風」が有名です。戦国時代の兵糧が起源とされます。表面には、芥子や黒胡麻がふられ、名前の由来は、裏には何もないことから、松風の音ばかりで裏(浦)寂しいということからきているとのこと。製法はさまざまで、堅い煎餅状のものから、しっとりもっちりしたものまであります。

和菓子のおすすめの逸品

餡やきんとんをこしたするこし器です。和菓子作りにはとっても便利な3タイプ別になっているものです。これは便利。詳しくは、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

私事で恐縮ではございますが、この日が誕生日となります。

和菓子の日に産まれてきたことは、運命だと思っております。ここまで、和菓子が大好きとなり、和菓子に触れ合っていられることに感謝をしたいと思っております。

私の場合、お誕生日はケーキではなく、和菓子というのが、恒例となります。自分でも、自分へのご褒美に和菓子を買ってしまうほどです。

買って食べるのが当たり前だったのが、コロナになってから一変、簡単に買いにも行けなくなり、自分で作ることに挑戦し始めました。するとこれが、また楽しい。和菓子のレパートリーが増えてきました。

職人さんが作られるようなものはできませんが、少しずつチャレンジをしていこうと思っております。ご紹介できるようなレシピが増えると嬉しいです。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント