もっと知りたい「すだれ」の魅力

「すだれ」は、日よけや目隠しに使われます。

昔は、陽射しを遮るためのものであったり、今でいう虫よけの網戸の役目も果たしていた「すだれ」ですが、最近では、夏の暑さ対策の日よけとして、冷房の効く部屋でも「すだれ」をつけて、節電対策として使われている方が多くいらっしゃいます。

更に、昔ながらの「葦(よし)」からつくる「すだれ」ではなく、色が選べたりするおしゃれな「すだれ」を使われているお宅をよく見かけます。こちらからお取り寄せもできます。↓↓↓

すだれの歴史

「すだれ」は、日よけはもちろんですが、部屋の仕切りや扉がなかった時代には、扉変わりの目隠しや仕切りなどにも使われていました。

また、神社や仏閣などでは、人との境界の意味で「御簾(みす)」としても「すだれ」は使われてきました。「御簾(みす)」は、『万葉集』(7~8世紀後半に編纂。奈良時代末期)にも詠まれていることから、奈良時代には既に存在したことになります。

すだれ資料館

なんと、「すだれ」文化を後世に伝承するために「すだれ資料館」があります。

ここには、歴史的価値の高い国内外のすだれや貴重な道具、機械などの資料が展示されています。

この資料館は予約が必要です。

「すだれ資料館」

大阪府河内長野市天野町1014-1

0721-53-1336

すだれのしつらえ

京都では、今でも夏にすだれが掛かっているお宅をよく見ます。

また、愛媛県の道後温泉では、130年前から全館に天然のあし(よし)で作ったすだれを、8月から9月の間にしつらえ、お客様に涼んでいただいているそうです。

すだれを作る材料

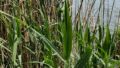

「すだれ」は、「竹」や「葦(よし)」という植物からできています。

竹のすだれ

「竹のすだれ」は、竹の茎を細く割って作られた「竹のひご」を編んで作られます。

「竹」についてはこちら ↓↓↓

葦(よし)のすだれ

「葦(よし)のすだれ」は、乾燥させた「葦(よし)」を編んで作られます。

「すだれ」を作る際の「葦(よし)」は、90%国産のものを使います。

「葦(よし)」は、夏の七草のひとつです。

「葦(よし)」についてはこちら ↓↓↓

「葦(よし)」で作る「すだれ」を「葦簀(よしず)」という方もいますが、「すだれ」と「葦簀(よしず)」は大きさや用途などが違うものになります。詳しくは、下記「すだれとよしずの違い」をご覧ください。

葦(よし)のすだれの作り方

①葦で作る場合には、葦は自然に生えているものなので、必ずしも真っ直ぐではなく曲がっているので、必ず矯めて(優しく握って真っ直ぐに補正すること)、真っ直ぐにして使います。

②紐で編んでいきます。

③両端を切り落とし、上下に竹を付けて完成です。

「簾(すだれ)」と「葦簀(よしず)」の違い

「簾(すだれ)」に似たもので、「葦簀(よしず)」があります。

「よしず」は、「すだれ」と同じく「葦(よし)」から作られています。

「よしず」は、「すだれ」よりも大型で、立て掛けて使われたり、塀やフェンスとして目隠しの役割りをしたりします。

すだれの関連製品

「すだれ」のおしゃれなグッズがたくさんあります。夏のしつらえにいかがでしょうか?どれも写真をクリックすると、お取り寄せができます。

◆すだれのランチョンマット

明日はどんな手仕事する?

「すだれ」なんてつけるの、今時恥ずかしい…なんて言ってませんか?

夏が年々暑くなっている日本では、「すだれ」をつけることで、日よけ対策をして、少しでも室温の上昇をくい止め、冷房の効率を良くし、電気代を節約するのは、当たり前となっています。

冷房などがない時代の日よけと風通しの意味での「すだれ」よりもはるかに上をいく効果的な使い方です。

昔ながらのすだれを付けるのは、恥ずかしいかもしれませんが、竹でも葦でもないものからできているおしゃれな「すだれ」なら、嫌ではないかもしれません。

ぜひとも、お試しくださいませ。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

しつらえの関連記事

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント