練切とは

練切とは、和菓子の材料の中間素材のことをいいます。

それぞれの時季や季節にそれぞれの「練切」があります。

分類としては、上生菓子。生菓子の一種。練りもの。

白餡にみじん粉や求肥などのつなぎを加え、練り上げて作ります。山芋を加えると「薯蕷練切」といいます。いろいろな形をした木型で、練切餡を押し付けてさまざまに形成して、彫刻のような上生菓子にします。花形素材の1つ。

「練切」は、主に関東で作られています。関西では「こなし」が作られています。「練切」よりも「こなし」の方が手間をかけているといわれています。

春の練切

春の練切は、椿や水仙、桜などのお花をモチーフにしたものが多くなります。

「椿」「水仙」

「椿」右上。羊羹製。小豆餡。

「水仙」左下。羊羹製。白餡。

「椿」

「椿」羊羹製。小豆餡。

「椿」

「椿」求肥。白餡。

「水仙」

「水仙」羊羹製。白餡。

「桜」

「桜」羊羹製。小倉餡。

「送り梅」

「送り梅」流し菓子。白餡。

夏の練切

夏は、流し菓子のような寒天を使ったデザインが多くなります。

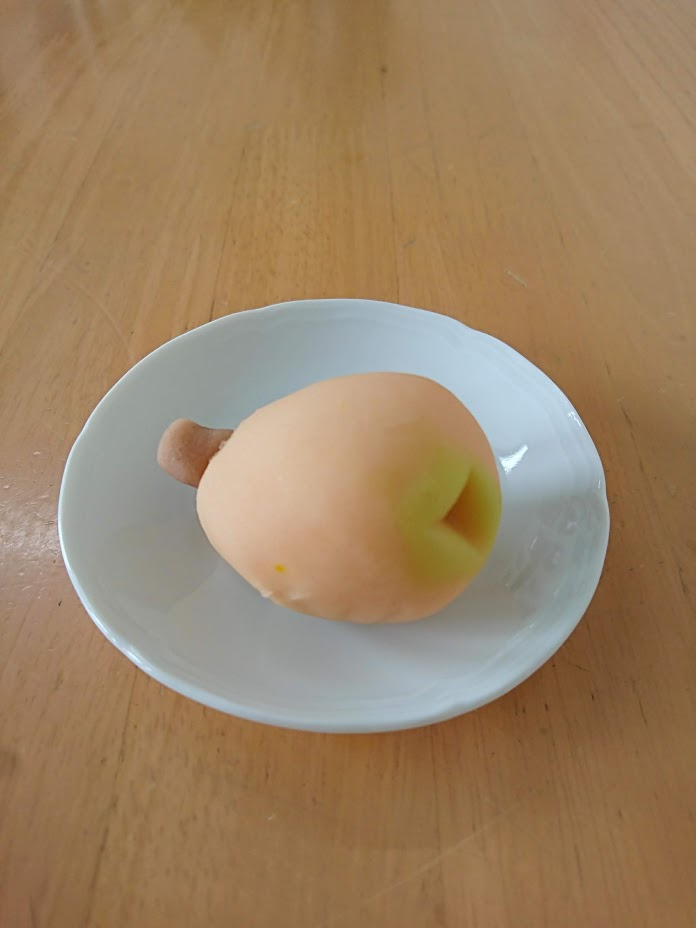

「びわ」

「びわ」羊羹製。白餡。

「花菖蒲」「流れ鮎」「朝顔」

左より

「花菖蒲」求肥。白餡。

「流れ鮎」流し菓子。白餡。

「朝顔」求肥。白餡。

「団扇」

羊羹製。抹茶餡。

「朝顔」

秋の練切

秋は、菊や紅葉などをモチーフにしたものや、栗菓子が多くなります。

「紅葉のきんとん」「流れもみじ」「紅葉」「松茸」

奥から

「紅葉のきんとん」きんとん製。小豆餡。

「流れ紅葉」流し菓子。白餡。

「紅葉」羊羹製。小豆餡。

「松茸」求肥。白餡。

「黒米餅」

「黒米餅」餅製。小豆餡。

伊豆産の黒米を使った「黒米餅」です。ここでしか食べることができないお味です。

「栗きんとん」

「栗きんとん」

細かくなった栗が無数に入っています。

「栗」

「栗の餡ころ餅」求肥製。粒あん。

「亥の子餅」

「亥の子餅」求肥。こし餡。

「亥の子餅」についてはこちら ↓↓↓

冬の練切

冬は、山茶花、梅などをモチーフにしたものが多くなります。

「山茶花」

「山茶花」羊羹製。小豆餡。

練切の技法

数ある練切の技法を少しづつ紹介していきます。

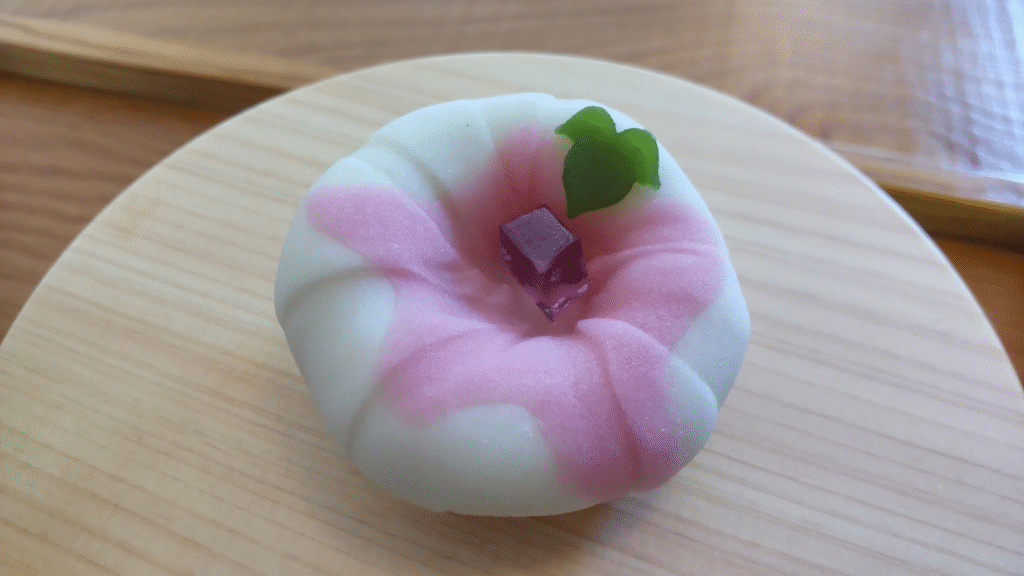

中ぼかし なかぼかし

色味の異なる生地の内側に挟み込むことで、表面にグラデーションを描く伝統技法をいいます。

練切のおすすめの逸品

「練切」といったら「黒文字」です。お客様用などでしたら、使い捨ての黒文字という木から作られたものが良いのでしょうが、自宅で使うものでしたら、いろんなタイプがあると楽しいかもしれません。

私は、錫でできたものや、木工作家さんの作品、漆塗りのタイプなどを持っています。

漆塗りのタイプを、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

念のため、黒文字の木から作られた「黒文字」もこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

できたての練切を食す

和菓子職人さんが目の前で練切(生菓子)を作って出してくださるサービスをされているのが、「鶴屋吉信」さん。東京日本橋店のみとなりますが、職人さんが作られるのを目の前で見て、それをいただくことができます。とても貴重な経験となり、おすすめです。予約不要。

「鶴屋吉信」

東京都中央区日本橋室町1丁目5番5号 COREDO室町3 1階

明日はどんな手仕事する?

自分の目で見る、自分でやってみるという経験はなんでも記憶に残るものです。

和菓子を作る、特に練切を自分の目で見たり、自分で作ってみたりする経験は、本当に貴重なことです。

私は、たまたま、見ることができる環境にいたり、自分で作る経験をする機会があったので、この練切を作ることがどれだけ繊細なことなのか、工夫されていることなのかなどを経験することができています。

たった1回の体験で1つのものを作ったとしても、職人さんは、季節に応じて、違う材料で違う形のものを作らなければなりません。これは、本当に凄いことだと思います。

そんなことができる日本人って、やっぱり凄いです。

自分が作っている訳ではありませんが、本当に誇りに思います。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント