- 『万葉集』が詠まれた時代背景

- 『万葉集』の歌の中にある植物

- あおい 葵 「あふひ」

- あかめがしわ 赤芽柏 「ひさぎ(久木)」

- あさがお 朝顔 「あさがほ」

- あさざ 「あざさ」

- あし よし 葦

- あじさい 紫陽花 「あぢさゐ」

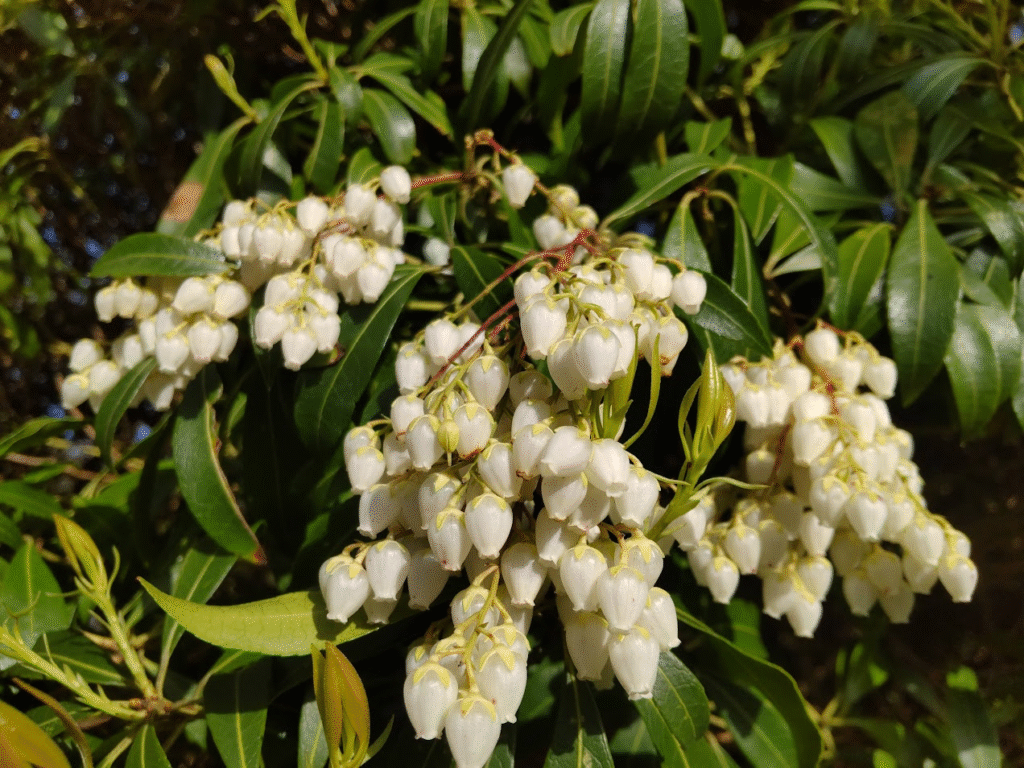

- あせび 馬酔木 「あしび」

- あまどころ 甘野老 「にこぐさ」

- あやめ 文目

- いちょう 銀杏 「ちち」

- うつぎ 空木 「うのはな」

- うまら

- うめ 梅 「むめ」

- うらじろ 裏白 「しだくさ」

- うわみずざくら 上溝桜「かには(桜皮)」

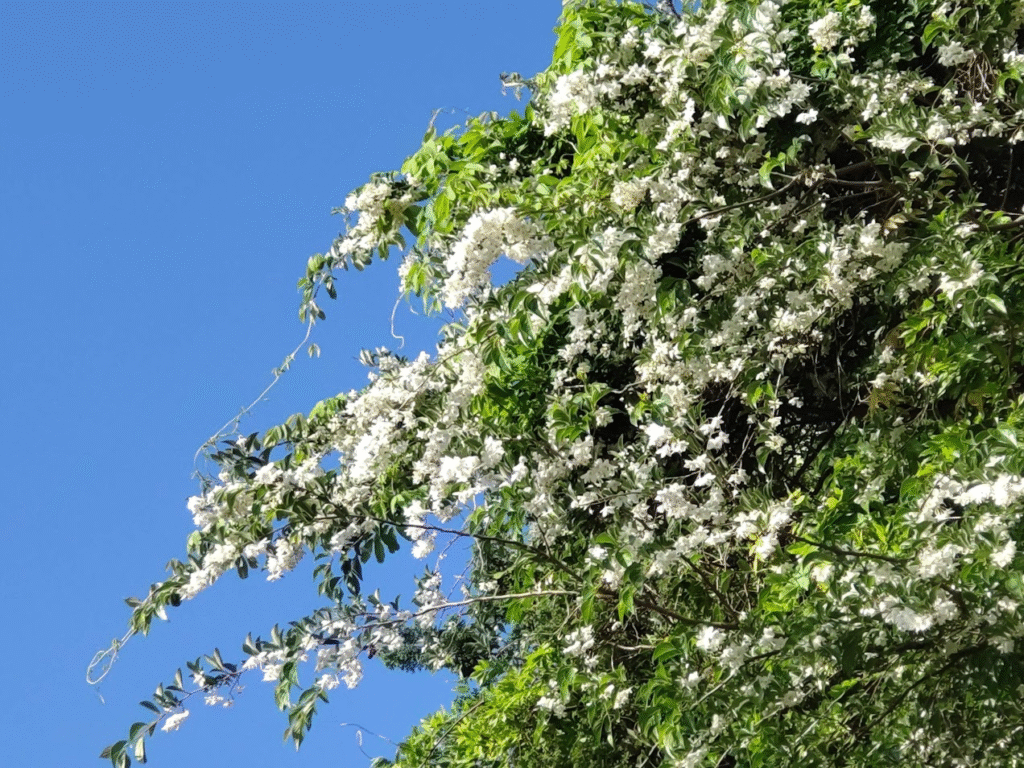

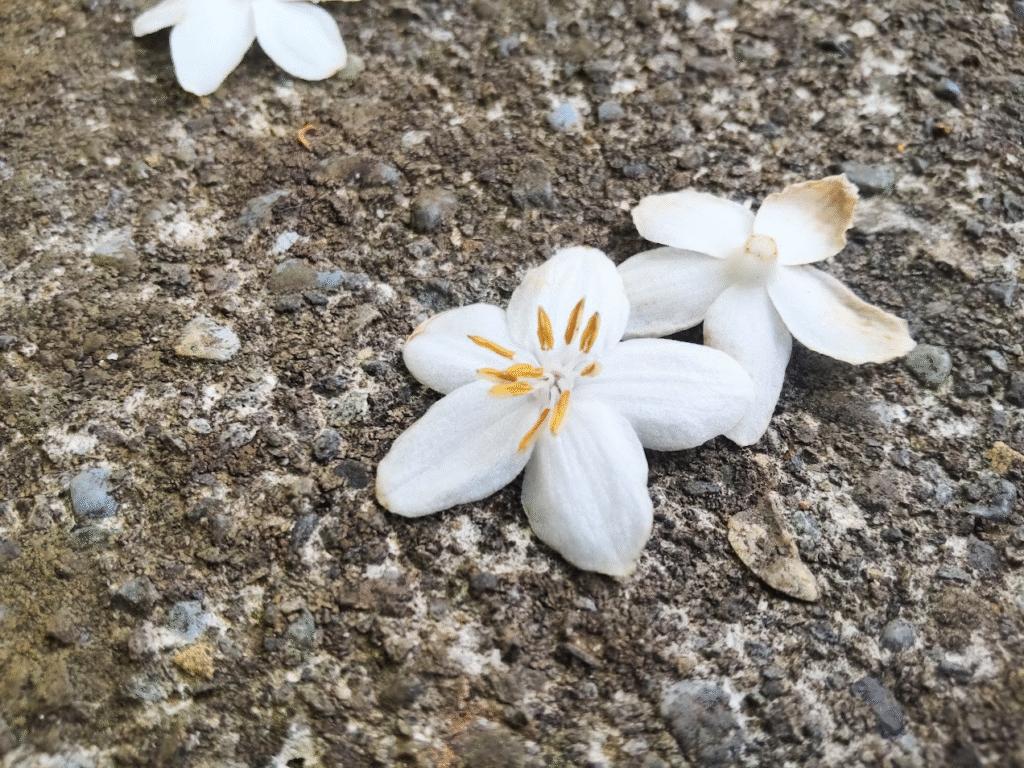

- えごのき「ちさ」

- おきなぐさ 翁草 「ねつこぐさ」

- おばな 尾花 「をばな」

- おみなえし 女郎花 「をみなえし」

- かえで 楓 「かへるで」

- かきつばた 杜若 燕子花 「かきつばた」

- かくれみの 隠蓑 「みつながしは(御網葉)」

- かたくり 片栗 「かたかご(堅香子)」

- かつら 桂 「かつら」

- からたち 「からたち」

- かんぞう 萱草・のかんぞう 野萱草・やぶかんぞう 藪萱草 「わすれぐさ」

- ききょう 桔梗 「あさがほ」

- きんもくせい 金木犀 「つきひとのかつら(月人の楓)」

- くず 葛 「くず」

- くまざさ 隈笹 「ささ(笹)」

- くり 栗 「くり(栗)」

- くわ 桑 「くは」

- けいとう 鶏頭 鶏冠花 「からあゐ」

- こうぞ 楮 「たく」

- こうやぼうき 高野箒 「たまばはき(玉箒)」

- こうやまき 高野槇 「まき(真木)」

- こけ 苔 「こけ」

- こなら 小楢 「こなら」

- このてがしわ 児手柏 「このてかしは」

- さくら 桜 「さくら」

- ザクロ 柘榴 石榴 「はねず」

- ささゆり 笹百合 「さきくさ・さゆり」

- さねかずら 実葛 「さねかづら」

- さわひよどり 沢鵯 「さはあららぎ」

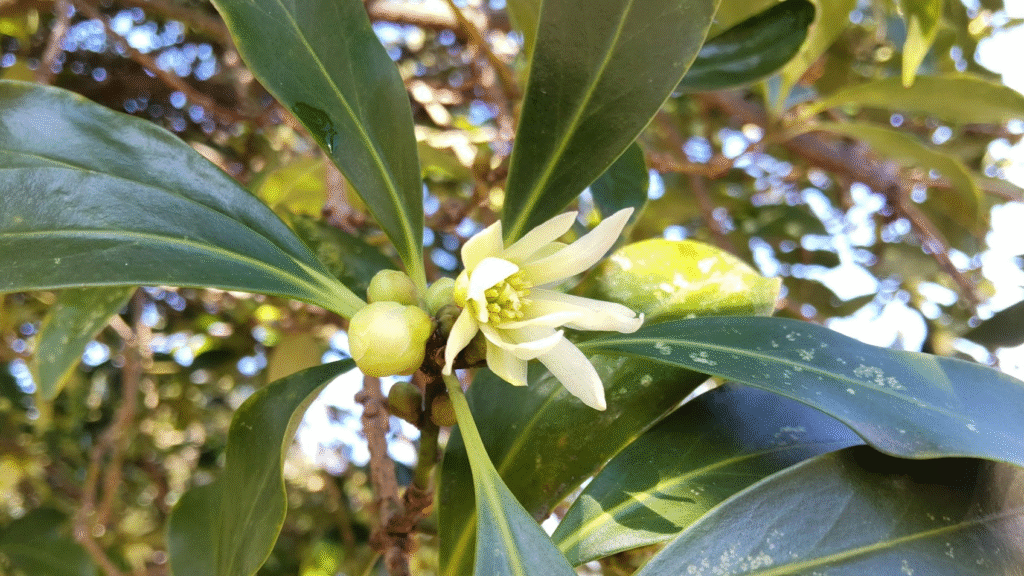

- しきみ 樒 「しきみ」

- しだれやなぎ 枝垂れ柳 「やなぎ(青柳)」

- じゃのひげ 蛇の髭 「やますが・やますげ(山菅)」

- しょうぶ 菖蒲 「あやめぐさ」

- しらん 紫蘭 「らん・けい」

- すぎ 杉 「すぎ」

- すすき 薄 芒 「すすき・をばな・かや」

- すみれ 「すみれ」

- すもも 李

- せんだん 栴檀 棟「おうち・あふち(棟)」

- だいだい 橙 「あべたちばな(阿倍橘)」

- たけ 竹 「たけ(竹)」

- たちばな 橘

- つつじ 躑躅 「つつじ」

- つばき 椿 「つばき」

- つばな

- つゆくさ 露草 「つきくさ(月草)」

- テイカカズラ 定家蔓 「つた」

- なぎ

- なし 梨 「なし」

- なつつばき 夏椿 「さうじゅ・さうりん」

- なつふじ 夏藤 「ときじきふぢ(時じき藤)」

- なつめ 棗 夏芽「なつめ」

- なでしこ 撫子 「なでしこ」

- なんばんぎせる 南蛮煙管 「おもひぐさ(思ひ草)」

- にほんかえで

- にら 韮 「みら」

- にわとこ 接骨木 「やまたづ(山たづ)」

- ねむのき 「ねぶ」

- のきしのぶ 軒忍 「しだくさ(子太草)」

- のはなしょうぶ 野花菖蒲 「はなかつみ」

- のびる 野蒜 「ひる」

- ばいかも 梅花藻 「も」

- はぎ 萩 「はぎ」

- はす 蓮 「はちす(蜂巣)」

- はなかがみ

- はまゆう 「はまゆふ」

- ひおうぎ 檜扇 「ぬばたま(黒玉、奴婆玉)」

- ひがんばな 彼岸花 「いちし」

- ひとりしずか 一人静 「つぎね」

- ひめゆり 姫ゆり

- ひるがお 昼顔 「かほばな」

- ふじ 藤 「ふぢ」

- ふじなみ

- ふじばかま 藤袴 「ふぢばかま」

- ふたりしずか 二人静 「つぎね」

- ふゆあおい 冬葵 「あふひ」

- ふよう 芙蓉 「はねず」

- べにばな 紅花 「くれなゐ」

- まくわうり 甜瓜 真桑瓜 「うり」

- まつ 松 「まつ」

- まゆみ 真弓 「まゆみ」

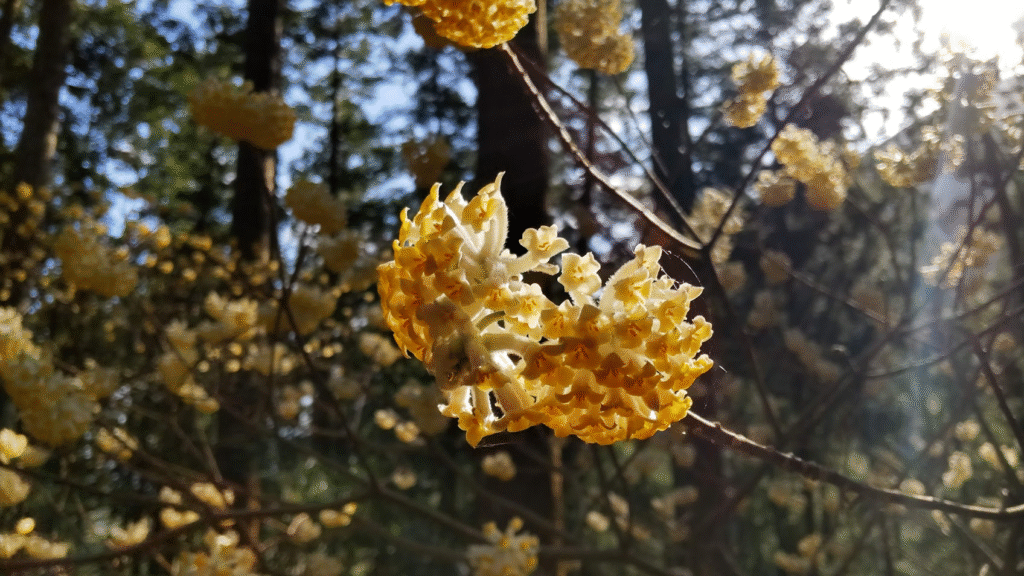

- みつまた 三椏 三叉 「さきくさ(三枝)」

- みやこざさ 都笹 「ささ(笹)」

- むくげ 木槿 「あさがほ」

- むらさき 「むらさき」

- めだけ 女竹 「しの(篠)」

- もみじ 紅葉 「もみぢ」

- もも 桃(花桃) 「もも」

- やだけ 矢竹 「しの」

- やどりぎ 宿木 「ほよ」

- やなぎ 柳

- やぶこうじ 藪柑子 「やまたちばな(山橘)」

- やぶらん 藪蘭 「やますげ・やますが(山菅)」

- やまあい 山藍 「やまあゐ」

- やまちさ

- やまぶき 山吹 「やまぶき」

- やまぼうし 山法師 山帽子 「つみ」

- ゆり 百合 「ゆり」

- よもぎ 蓬 「よもぎ」

- わた 綿 「わた」

- 『万葉集』のおすすめの逸品

- お花の歴史の関連記事

- お花の関連記事

- 季節の手仕事の関連記事

『万葉集』が詠まれた時代背景

『万葉集』に収められた歌が詠まれたのは、飛鳥時代(592年頃~710年)の中頃から、奈良時代(710年~794年)の中頃。それらが編纂されたのが、正式な年は定かではありませんが、天平宝字3年(759年)頃とも言われています。

時代背景として重要な役割を果たしているのが「遣唐使」です。「遣唐使」が唐に派遣されたのが、630年から838年。約200年もの長きにわたり、十数回派遣されました。その際に持ち帰ったものの中に植物もあり、それらが栽培され、歌にも詠まれ、現在まで受け継がれている植物もあります。

元々、日本に自生していた植物や遣唐使が持ち帰り伝わった植物などを含め、『万葉集』に出てくる植物をのほんの一部ですが、紹介をしていきます。

『万葉集』の歌の中にある植物

全20巻、約4500首ある『万葉集』の歌の中には、約166種の植物が詠まれています。また、「巻八」には「四季の歌」もまとめられています。その全部ではありませんが、その植物をあいうえお順に並べてあります。名前は「現在呼ばれている名前」、「『万葉集』で詠まれている名前」をそれぞれ記載しました。描かれている季節に関しては、この頃は旧暦となり今とのずれも多少あるかと思われます。植物の詳細についてはリンクしてご覧ください。

今から1200年以上前の奈良時代にあった植物から、その頃の恋模様が想像できたり、それぞれのお花の歴史が探求できると、お花を扱うのもより深く楽しいものになることでしょう。『万葉集』は枕詞など、比喩表現が多く使われていますので、その花と恋模様の繋がりも知ると面白いかもしれません。それらのお役に立てることができれば幸いです。

あおい 葵 「あふひ」

『万葉集』でいう「葵(あふひ)」は、ウマノスズクサ科カンアオイ属(フタバアオイ属)の春に咲く「双葉葵(ふたばあおい)」と、同じくウマノスズクサ科カンアオイ属の冬に咲く「寒葵(かんあおい)」を指すことが多くなります。また、現在では「寒葵」とは違う植物で「冬葵(ふゆあおい)」があり、『万葉集』が描かれていた頃は、「寒葵=冬葵」として「冬葵(ふゆあおい)」も「あふひ」と呼ばれていたようです。

「フタバアオイ」についてはこちら ↓↓↓

「寒葵(かんあおい)」や「冬葵(ふゆあおい)」を含めた、平安時代以降に中国から渡来したアオイ科の仲間「アオイ科のお花たち」についてはこちら ↓↓↓

あかめがしわ 赤芽柏 「ひさぎ(久木)」

春。トウダイグサ科。葉の新芽は赤く、日が経つにつれ緑色になっていきます。この葉は、食物を盛る葉にも使われます。

あさがお 朝顔 「あさがほ」

現在の名前でいう「朝顔」が日本に渡来した奈良時代末期までは、「桔梗」のことを「朝顔」と呼んでいました。『万葉集』に出てくる「朝顔」の季節が「秋」なのは、現在でいう「桔梗」のことをいっているからです。

奈良時代に「あさがほ」と呼ばれていた「桔梗」についてはこちら ↓↓↓

奈良時代末期に中国より渡来した現在の「朝顔」についてはこちら ↓↓↓

あさざ 「あざさ」

夏。リンドウ科・ミツガシワ科。池沼に生える多年生の水草。葉は睡蓮に似ています。別名「花ジュンサイ」「池の沢瀉(おもだか)」とも呼ばれます。

あし よし 葦

夏の緑の時季が終わり、秋から冬にかけて乾燥し「よし刈り」が行われつことから、『万葉集』では、秋の植物として描かれています。

「葦(あし、よし)」についてはこちら ↓↓↓

あじさい 紫陽花 「あぢさゐ」

「紫陽花」を詠んだ歌は2首あります。

雨が大好きな夏の花「紫陽花」についてはこちら ↓↓↓

大伴家持の歌(巻4ー772)

「言問はぬ 木すらあぢさゐ 諸弟らが 練りのむらとに 詐かれけり」

ものを言わない木でさえ、紫陽花の花のように色変わりするのだから、まして生身のあなたの心はすでに私から移り遠ざかっているのであろうという歌です。

あせび 馬酔木 「あしび」

春の3月から4月に釣鐘状の無数の花を咲かせる「あせび」です。ツツジ科。

あまどころ 甘野老 「にこぐさ」

春。ユリ科。名前の由来は、「野老(ところ)」というヤマイモ科のつる性植物の根が苦いのに対し、「あまどころ」の根が甘いことから、ついたとされます。見た目は「ナルコユリ」にとても似ています。

あやめ 文目

春の花として詠まれている「あやめ」についてはこちら ↓↓↓

いちょう 銀杏 「ちち」

秋に実がなり、葉も綺麗な「銀杏(いちょう)」についてはこちら ↓↓↓

うつぎ 空木 「うのはな」

「うのはな」とは、「空木(うつぎ)」のこと。4月から5月に開花する夏のお花です。『万葉集』には、24首に詠まれています。これらには、「うのはな(うつぎ)」と雪、月、波、白髪、ホトトギス、卯の花垣根などとの取り合わせが表現されています。

「空木」についてはこちら ↓↓↓

うまら

「うまら」とは、野生のバラの一種です。現在の名前でいう「野茨(のいばら)」のことをいいます。

「バラ」についてはこちら ↓↓↓

うめ 梅 「むめ」

この頃は、呼び方が現在のような「うめ」ではなく「むめ」と呼ばれていました。

「梅の花」は、冬から春に119首詠まれており、その頃には「白梅」がもてはやされていました。

「梅の花」についてはこちら ↓↓↓

うらじろ 裏白 「しだくさ」

お正月に欠かせない「うらじろ」ですが、湿気の多い夏も緑が綺麗です。

「裏白」についてはこちら ↓↓↓

うわみずざくら 上溝桜「かには(桜皮)」

「うわみずさくら」は、太い幹の桜類とは違い、草物の花です。バラ科の植物です。1本の茎にたくさんの白い小さな花を春に咲かせます。新潟県では「うわみずざくら」の実を、塩漬けにします。

『万葉集』では、「かには」という名で登場します。「かには」とは、桜の樹皮のことをいっているようです。

えごのき「ちさ」

山の上に咲いているため、下に落ちた花を撮りました。

『万葉集』では、「ちさ」の花が盛りの際に...と儚い別れが歌われています。

◆別名 「ちさ」「ちさのき」「ちしゃ」「ちしゃのき」

◆科属 エゴノキ科エゴノキ属。

◆開花時期 5月上旬

◆花径 約3センチ。

◆花の香り 甘い香りがします。

◆特徴 有毒植物です。生の木の皮にはエゴサポニンが含まれており、皮のもみ汁が泡立つので洗濯に使われてきました。現在では禁止されています。

おきなぐさ 翁草 「ねつこぐさ」

春。キンポウゲ科。花の色はワインレッド。可憐に下向きに咲きます。『万葉集』では、「ねっこぐさ(根っこ草)」と呼ばれ可憐な女性の姿が詠まれています。別名「ねこぐさ」「ねこばな」と呼ばれます。

おばな 尾花 「をばな」

「おばな」とは、「すすき」の花穂が出ると「尾花(おばな)」と名前が変わります。

「すすき」をご覧ください。

おみなえし 女郎花 「をみなえし」

秋の七草のひとつ「女郎花」を詠んだ句は、14首納められています。

「女郎花」についてはこちら ↓↓↓

かえで 楓 「かへるで」

カエデのことを「かへるで」と呼んでいたのは、葉の形がカエルの手にに似ていたからと言われています。春に小花が咲きます。

「楓」についてはこちら ↓↓↓

かきつばた 杜若 燕子花 「かきつばた」

1つの種類のお花を四季でいけ分けすることができる「かきつばた」についてはこちら ↓↓↓

かくれみの 隠蓑 「みつながしは(御網葉)」

日本の固有種。ウコギ科。「かくれみの」の名前の由来は、葉の形が昔の雨具であった「蓑(みの)」に似ていることからつきました。その葉は肉厚で、光沢があり、滑らかな皮のようです。夏に黄緑色の花が球状に集まって咲きます。実は、緑色から黒に変化します。

かたくり 片栗 「かたかご(堅香子)」

ユリ科カタクリ属の多年草。花の開花は3月下旬~4月上旬。開花期間は2週間ほどと短い。林に自生。ひっそりと咲いています。花が下を向いて、花びらが上にそるように咲きます。花の色は紫系のピンク。花が咲くまでに7~10年もかかります。しかも1株にはたった1輪しか咲きません。埼玉県の小川町にはカタクリの花の群生地があります。写真は北米原産のキバナカタクリです。

「堅香子(かたかご)」とは、一枚の葉(片葉)で、花の色が「鹿の子」のようにまだらな紫色をしていることから、「片葉鹿の子(かたはかのこ)」から「かたかご」になったと言われています。「かたこ」「かたご」「かたこゆり」などとも呼ばれます。

かつら 桂 「かつら」

日本や中国に自然分布する在来種でもあり、遺存種でもある。落葉高木樹。カツラ科カツラ属。春に小さな花が咲く。ハート型をした葉が特徴。

『万葉集』では、月の中にある木として詠まれており、実際の木や花、葉などを表現しているわけではなく、恋心などの象徴のように歌われています。

ちなみに他の古典文学で「桂」というとクチナシや金木犀を指すこともあります。

からたち 「からたち」

「からたち」とは、「からたちばな(唐橘)」のこと。唐(中国)から伝わった橘(みかん)ということになります。「からたちばな」は、『万葉集』に初めて登場することから、その頃に中国から伝わったのではないかと思われています。

花は、春に白い花が咲きます。実は秋になります。現在でいうみかんと比べると、すっぱくて食べられたものではないということと、鋭いトゲを持つことから、泥棒避けに生垣に植えられることが多かったようです。『枕草子』(1002年頃編纂・平安時代中期・清少納言作)にも「名おそろしきもの」として出てきます。

かんぞう 萱草・のかんぞう 野萱草・やぶかんぞう 藪萱草 「わすれぐさ」

夏に咲く萱草は、花が一重咲きの野萱草と、八重咲の藪萱草があり、いずれも『万葉集』には登場します。

「萱草・忘れ草」などについてはこちら ↓↓↓

ききょう 桔梗 「あさがほ」

「桔梗」については、「朝顔」をご覧ください。

きんもくせい 金木犀 「つきひとのかつら(月人の楓)」

「金木犀」は、「つきひとのかつら(月人の楓)」という名で登場します。「つきひとのかつら」とは、実在する植物ではないといわれており、中でも「金木犀」であるという説があります。

秋に咲く「金木犀」についてはこちら ↓↓↓

くず 葛 「くず」

秋に咲く「葛の花」についてはこちら ↓↓↓

くまざさ 隈笹 「ささ(笹)」

「隈笹」については、こちらの「笹」をご覧ください。 ↓↓↓

くり 栗 「くり(栗)」

「栗」についてはこちら ↓↓↓

くわ 桑 「くは」

桑の葉は、カイコが食べる葉として有名です。桑の栽培の歴史は『魏志倭人伝』(3世紀・中国の魏の史書・倭(日本)のことが描かれている)に記されているほど。夏には、黒紫色に熟した甘い実が採れます。ジャムにもできます。『万葉集』では、「桑の若葉で育てた繭(まゆ)の糸で作った衣」が登場します。

けいとう 鶏頭 鶏冠花 「からあゐ」

「ケイトウ」についてはこちら ↓↓↓

こうぞ 楮 「たく」

科属は、クワ科。繊維が和紙の原料として使われます。『万葉集』の頃には、「こうぞ」で縄を編んだり、紡いで布を織って衣服にしていたようです。「こうぞ」の葉は、桑の葉に似ています。花は、1本の木に雄花と雌花が春に咲きます。雄花は黄白色、雌花は赤い糸状の細い花びらです。実は6月頃にキイチゴの実のように赤く熟します。

『万葉集』では、「たく」「たへ」「ゆふ」などの名で登場します。

こうやぼうき 高野箒 「たまばはき(玉箒)」

草花のようなキク科の花ですが、落葉低木。箒の材料として使われてきました。秋に白や薄いピンクの花が咲きます。名前の由来は、和歌山県にある高野山で箒を作っていたことに由来します。

こうやまき 高野槇 「まき(真木)」

高野槇は、日本にだけ自生している固有種です。常緑高木。コウヤマキ科。名前の由来は、和歌山県の高野山に多く自生していることから付けられました。別名「ホンマキ」。

こけ 苔 「こけ」

苔は世界中に2万種あると言われています。有名な種類として、「ウメノキゴケ(梅の木苔)」「サルオガセ(猿麻桛)」「スギゴケ(杉苔)」「ツノゴケ(角苔)」「ミズゴケ(水苔)」などがあります。苔が美しい場所として、京都の苔寺として有名な西芳寺や鹿児島県の屋久島の原生林の森などが有名です。

『万葉集』では、長い年月が経ったという意味の表現に使われています。

こなら 小楢 「こなら」

ブナ科の落葉樹でどんぐりの木として有名です。秋には紅葉が楽しめます。木の幹は、建築や家具などに利用されます。樹皮は塗料に使われます。

このてがしわ 児手柏 「このてかしは」

檜に似ていますが、檜が面であるのに対し、コノテガシワは上に向かって広がって伸びるため、子供が手を上に伸ばしたようなという名前の由来です。

さくら 桜 「さくら」

日本にもともと自然分布していた在来種の「ヤマザクラ」が登場します。

「ヤマザクラ」についてはこちら ↓↓↓

「桜」についてはこちら ↓↓↓

ザクロ 柘榴 石榴 「はねず」

ザクロは、実の形も変わっていますが、お花も「たこさんウインナー」のようで変わっています。

◆原産 イラン、アフガニスタン、インド西北部などが原産。

◆歴史 日本へは、遣唐使が中国から、薬用植物として持ち帰りました。

◆科属 ザクロ科。

◆開花時期 5月~7月

◆花径 奥行約4センチ。

◆実 秋になります。

◆季語 夏

ささゆり 笹百合 「さきくさ・さゆり」

ヤマユリ、ササユリ(さゆり)が詠まれています。

夏に咲く「さゆり」は、別名「さゆりは」「ヤマユリ」「ササユリ」とも言われます。現在では「笹百合(ささゆり)」と呼ばれています。

地域によっては、「ヤマユリ」と呼ばれますが、山に咲く大きな「ヤマユリ」とは別の種類となりますのでご注意ください。

「笹百合」は、ユリ科ユリ属の多年草です。

百合は、『万葉集』には、12首詠まれています。

「笹百合」についてはこちら ↓↓↓

さねかずら 実葛 「さねかづら」

モクレン科で、秋になる赤い実が美しい「さねかづら」。別名「びなんかずら(美男葛)」「ふのりかずら(布海苔葛)」「とろろ葛」などと呼ばれます。名前の由来も実が美しい蔓木から「実葛」と書いて「さえかずら」と言います。花は、モクレン科らしく厚みのある花びらで、黄緑色の花が咲きます。枝もくねくねと曲がり絡みつく個性的な枝です。赤い実は、「南五味子(なんごみし)」と呼び、咳止めや滋養、強壮などの民間薬に用いられています。

『万葉集』では、「さねかすら」の絡み付く枝を、恋人との別れやまた逢えるという願いを表現していたようです。

さわひよどり 沢鵯 「さはあららぎ」

キク科の多年草。花は秋に咲きます。見た目は、秋の七草のひとつ「藤袴」に似ています。

しきみ 樒 「しきみ」

春に白い花を咲かせる「しきみ」。シキミ科。別名が非常に多く、「香の木」「香の花」「香花」「香芝」「抹香木」などとたくさんの呼ばれ方をします。秋には八角のような星型の実がなります。常緑の厚みのある葉が、仏事に使われます。葉には独特な香りがあり、線香や抹香の原料とされます。日本原産とされます。名前の由来は、「悪しき実(あしきみ)」からきています。種子は毒性の強い有毒植物です。

しだれやなぎ 枝垂れ柳 「やなぎ(青柳)」

枝垂れ柳の花は、春に咲きます。

「枝垂れ柳」についてはこちら ↓↓↓

「やなぎ」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

じゃのひげ 蛇の髭 「やますが・やますげ(山菅)」

ユリ科で、ヤブランに似ています。5月頃にすずらんのような、淡い紫色の花が咲きます。葉はシャガを小さく細くしたような感じです。つやつやした青紫色の実が冬になります。

しょうぶ 菖蒲 「あやめぐさ」

『万葉集』に出てくる「あやめぐさ」とは、現在でいう、華やかなお花が咲くアヤメ科のお花ではなく、ショウブ科ショウブ属の「しょうぶ(菖蒲)」のことをいいます。

「しょうぶ」についてはこちら ↓↓↓

しらん 紫蘭 「らん・けい」

「しらん」についてはこちら ↓↓↓

すぎ 杉 「すぎ」

日本特産の常緑高木です。屋久島にある「屋久杉」が樹齢千年と言われ、他にも紀元前からあるとされる「紀元杉」や、推定樹齢7200年と言われる「縄文杉」など、桁違いに古い木があります。

『万葉集』では、老いた恋に表現されています。

すすき 薄 芒 「すすき・をばな・かや」

「をばな」を詠んだ歌が19首、「はだすすき」が8首、「すすき」が6首、「はたすすき」が2首、「はなすすき」が1首、合計36首詠まれています。中には、山上憶良が秋の七草の句を歌い、「すすき」を秋の七草の1つに数えたものが詠まれています。

「すすき」についてはこちら ↓↓↓

すみれ 「すみれ」

日本には50種以上の原種が自生しています。春に咲くお花。スミレ科。多年草ですが、数年で絶えてしまうので毎年種を取って育てるのがおすすめです。

すもも 李

食べることができる果実で有名な「すもも」。バラ科サクラ属で、春にお花が咲きます。中国原産。

「すもも」の歌は1首だけ納められています。

大伴家持の歌

「わが園の李の花が庭に散る はだれのいまだ残りたるかも」

すももの花が散るは様子と雪の白さを重ねた情景の歌です。

せんだん 栴檀 棟「おうち・あふち(棟)」

花は5~6月に薄紫色の花が咲きます。葉は20~90センチもあり、秋には黄葉し落葉します。白っぽい実「苦棟子(くれんし)」だけが残ると、センダンだということがわかります。せんだんは、万葉集では「棟(あふち)」と呼ばれています。

だいだい 橙 「あべたちばな(阿倍橘)」

橙は、橙の木に苔が生えてしまうくらい女性を待っているという歌1首だけ登場します。橙を食べて酸っぱいなどという歌ではないようです。

「橙」については、柑橘類の記事にあります ↓↓↓

たけ 竹 「たけ(竹)」

竹は、「庭の生えた竹」を詠んだ歌が多くあります。

「竹」についてはこちら ↓↓↓

たちばな 橘

「たちばな」の花は、4月から5月に咲きます。その花を薬玉にした歌があります。

「花としての花橘と食す橘」についてはこちら ↓↓↓

つつじ 躑躅 「つつじ」

「つつじ」についてはこちら ↓↓↓

つばき 椿 「つばき」

春に咲く花や香りが愛でられた「椿」についてはこちら ↓↓↓

つばな

春。

つゆくさ 露草 「つきくさ(月草)」

夏に野に咲くツユクサは、ツユクサ科の1年草です。日の出と共に朝露に輝いて開花するので、この名が付きました。昼過ぎにはしぼんでしまう半日花です。別名が多く、「藍花」「青花」「縹草(はなだぐさ)」「帽子花」「蛍草」などと呼ばれます。お浸しや煮物、炒めものなど食用にも使われています。

『万葉集』では、「つきくさ」を「着き草」として、古くから塗料として使われている花びらを、ほんの短時間にしか咲かない儚いものとして例えられています。

テイカカズラ 定家蔓 「つた」

キョウチクトウ科。春にプロペラのような白い花を咲かせ、甘い香りがします。

平安時代前期の歌集『古今和歌集』(全20巻、醍醐天皇の命令により編纂、905年奏上)や鎌倉時代の歌集『新古今和歌集』(1205年編纂)には、「マサキノカズラ(正木蔓)」という名で登場します。

名前の由来は、藤原定家(鎌倉時代の歌人)の古墳石から出てきた蔓ということから、ついたようです。

『万葉集』では、岩に這う蔦のことで、「伝う」という意味で使われています。

なぎ

夏。

なし 梨 「なし」

梨は、『日本書紀』(歴史書・奈良時代・720年・養老4年編纂)に食用として栽培を勧める記載があるほど、古くから食べられているものです。

『万葉集』では、無しと梨をかけ、妻が無し(いない)ということを知らせるために、梨の木の枝を折って髪飾りにしようという恋の表現がされています。

なつつばき 夏椿 「さうじゅ・さうりん」

「沙羅双樹」は実は「夏椿」だったと言われることから「さうじゅ(雙樹)」や「さうりん(雙林)」といわれていたのか...

「夏椿」についてはこちら ↓↓↓

なつふじ 夏藤 「ときじきふぢ(時じき藤)」

「夏藤」は、夏の土用の頃に咲くことから、別名「土用藤」とも呼ばれます。

『万葉集』では、「ときじきふぢ」を「時期外れに咲いた藤」と詠んでいますが、実際には、白から黄緑色をした夏藤のことだったのだと思われます。

なつめ 棗 夏芽「なつめ」

クロウメモドキ科。夏になってから芽を出すことからこの名がつきました。秋に赤い実がなります。この実は食用となります。

なでしこ 撫子 「なでしこ」

『万葉集』では、いくら見ていても飽きないほど可愛い、女性と花を掛けています。

「なでしこ」についてはこちら ↓↓↓

なんばんぎせる 南蛮煙管 「おもひぐさ(思ひ草)」

ハマウツボ科。名前の由来は、南蛮人が使っていた刻みタバコが似ていたことからこの名が付いたようです。花は淡い紅紫色。秋にうつむき加減で咲きます。葉がなく、ススキなどの他の植物の根から養分をもらって花を咲かせる寄生植物です。

『万葉集』では、「あなたのことを思っています」という表現で詠まれています。

にほんかえで

日本の固有種。秋の紅葉の描写で登場します。

「にほんかえで」については、「かえで」をご覧ください。

にら 韮 「みら」

ユリ科。細長く柔らかい葉から、細長い茎が伸び、夏の終わりに白い花を咲かせます。葉をちぎるとニラ特有の臭いがします。『古事記』(歴史書・712年編纂)には、食用や薬用として「かみら」という名で登場します。

『万葉集』では、「くくみら(茎韮)」を摘む様子が描かれています。

にわとこ 接骨木 「やまたづ(山たづ)」

春一番に芽を出すことから別名「吹き出し花(フキダシバナ)」とも言われます。スイカズラ科。開花時期は4月。つぼみはブロッコリーのようで、そこから白い花が咲きます。花、枝、葉が漢方薬になります。「やまたづ」と言われるのは、山地に生えているタヅノキ(ニワトコ)のことだといわれています。

ねむのき 「ねぶ」

マメ科。夏に咲く糸状の花びらは、先がピンク、元が白色をしています。夕方から咲き始めます。逆に葉は、昼間元気がよく、夕方になると閉じて、夜の間はかれてしまったかのように垂れ下がってしまいます。「ネムノキ」と名付けられたのは、眠っている木のようだからです。別名「コウカ」「コウカノキ」とも呼ばれます。

のきしのぶ 軒忍 「しだくさ(子太草)」

ウラボシ科。シダ植物。秋。家の屋根や軒先に生えることからこの名がつきました。丈は20センチ程でシャガの葉のようですが、裏には胞子があり、別名「ヤツメラン(八目蘭)」とも言われます。

のはなしょうぶ 野花菖蒲 「はなかつみ」

「アヤメ科のお花たち」についてはこちら ↓↓↓

野花菖蒲から品種改良された「花しょうぶ」についてはこちら ↓↓↓

のびる 野蒜 「ひる」

「野蒜」についてはこちら ↓↓↓

ばいかも 梅花藻 「も」

「梅花藻」についてはこちら ↓↓↓

はぎ 萩 「はぎ」

秋に咲く萩。『万葉集』には141首納められており、草木類を詠んだ句の中では、一番多く詠まれています。それだけ、当時人気があったとされます。

立ち上がる萩や垂れ下がる萩など種類も豊富ですが、『万葉集』に登場する萩は、「ヤマハギ」と呼ばれる品種です。

「萩」についてはこちら ↓↓↓

はす 蓮 「はちす(蜂巣)」

「蓮」についてはこちら ↓↓↓

はなかがみ

夏。

はまゆう 「はまゆふ」

ヒガンバナ科。葉が1年中青々としていることから「浜万年青(はまおもと)」とも呼ばれます。葉は肉厚で、幅も5~10センチあり、長さも30~60センチほどあります。花の茎は、80センチほどまで伸び、彼岸花のような白い花を咲かせます。花は、甘い香りがします。実は白い実がなります。群生地として、和歌山県と三重県にまたがる熊野地域が有名です。

『万葉集』では、葉が重なる姿になかなか逢えないさまを当てはめています。

ひおうぎ 檜扇 「ぬばたま(黒玉、奴婆玉)」

アヤメ科。名前の由来は、葉が扇のように広がり、古く宮中などで用いられていた檜扇ににていることから、この名がついたとされます。花は1日花です。花の後に実ができ、その中に黒い種子ができます。この黒い種子のことを「ぬばたま」と呼びます。檜扇は別名「からすおうぎ(烏扇)」と言われるのは、この「ぬばたま」の黒が印象的だからです。

『万葉集』には、「ぬばたま」について詠まれた歌が80首近くあります。ほとんどが黒、闇、髪、月などの枕詞になっています。花について歌われているものはありません。

ひがんばな 彼岸花 「いちし」

ヒガンバナ科。彼岸の時季になると必ず咲く彼岸花。暦を見ているかのようにぴったりと咲きます。花の色は、赤や白。花が終わると葉が出てきます。別名「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」といい天の上に咲く花とされます。他にも別名が多いことで知られ、いちじばな、いちしばな、いっしせん、てぐされ、てぐさり、したまがり、仏花、提灯花、葬式花、死人花、幽霊花、毒花、きつね花、きつねのかんざし、火事花、など400以上あるとも言われています。筆者の住む地域では、彼岸花が綺麗だからといって「切ると雨が降る」と言われてきました。毒があるから切ってはいけないといった意味もあったからでしょう。

『万葉集』で登場する「いちし」は、綺麗な妻に例えられています。

ひとりしずか 一人静 「つぎね」

センリョウ科。春。葉が千両のように4枚あり、白い花穂ができます。「ひとりしずか」とは、源義経が愛した静御前が一人で舞う姿に例えられて名付けられました。

『万葉集』では「つぎね」と呼ばれ、植物名としてでなく、数多く続く峰々を表現しています。

ひめゆり 姫ゆり

「百合」についてはこちら ↓↓↓

ひるがお 昼顔 「かほばな」

「昼顔」については、朝顔の中のこちら ↓↓↓

ふじ 藤 「ふぢ」

「藤」についてはこちら ↓↓↓

ふじなみ

春。

ふじばかま 藤袴 「ふぢばかま」

「藤袴」についてはこちら ↓↓↓

ふたりしずか 二人静 「つぎね」

センリョウ科の有毒植物。春に花穂が2本出ることから「二人静」と呼ばれます。花は米粒のような白いものです。

『万葉集』では、「一人静」と共に、「つぎね」という名で登場します。

ふゆあおい 冬葵 「あふひ」

「冬葵」については、「葵(あおい)」をご覧ください。

ふよう 芙蓉 「はねず」

「芙蓉」についてはこちら ↓↓↓

べにばな 紅花 「くれなゐ」

「くれなゐ」とは、「紅花(べにばな)」のことになります。

「紅花(べにばな)」は、旧暦の5月、現在でいう5月下旬~6月下旬頃に咲きますので、夏の花になります。

「紅花」についてはこちら ↓↓↓

まくわうり 甜瓜 真桑瓜 「うり」

「マクワウリ」は、ウリ科マクワウリ属の1年草のつる植物。メロンの変種。果実を食用とします。南アジア原産。縄文時代にインドから中国を経て日本に伝わったとされます。季語は夏です。

現在のウリ科の植物には、きゅうり、ゴーヤ、すいか、とうがんなどがありますが、『万葉集』の頃の「うり」と言ったら「まくわうり」のことを指していました。

『万葉集』では、子供たちが好きなマクワウリを見て、京に残してきた子供たちを思う歌が歌われています。

まつ 松 「まつ」

「松」についてはこちら ↓↓↓

まゆみ 真弓 「まゆみ」

ニシキギ科。まゆみの枝は、弓を作るのに使われてきました。別名「ゆみぎ(弓木)」「やまにしきぎ(山錦木)」と呼ばれます。花は、白い花が初夏に咲きます。秋にとても美しい赤い実がなります。樹皮から紙が作られます。

みつまた 三椏 三叉 「さきくさ(三枝)」

ジンチョウゲ科。春に筒状の小花が30~50個くらいまとまり咲きます。枝が3方向に広がるのでミツマタと呼ばれます。樹皮は、繊維が繊細で、丈夫でもあり、光沢にも富むため、高級な和紙の原料にされています。

『万葉集』の頃に「さきくさ(三枝)」と呼ばれる植物はいくつかありますが、枝が3つに分かれるため、ミツマタが有力とされています。

みやこざさ 都笹 「ささ(笹)」

冬に雪が降りかかる様子などを描かれているミヤコザサについてはこちらの「笹」をご覧ください。 ↓↓↓

むくげ 木槿 「あさがほ」

「ムクゲ」についてはこちら ↓↓↓

むらさき 「むらさき」

ムラサキは現在絶滅危惧植物に指定されています。花は小さな白い花で、夏に咲きます。根が紫色の塗料として使われます。

『万葉集』では、その染められた鮮やかな紫色が、心に染み付いていると歌われています。

めだけ 女竹 「しの(篠)」

「めだけ(女竹)」は、「まだけ(真竹、男竹)」に対して、小さな竹という意味で名付けられました。別名「かわたけ(川竹)」とも言います。竹の皮が付いたままの状態で育つことから、笹の仲間とされます。

『万葉集』では、「しの(篠)」という名で登場します。しなやかになびく「しの」に鶯がやって来る春の光景が歌われています。

もみじ 紅葉 「もみぢ」

『万葉集』で詠まれている「もみぢ」「もみち」「もみつ」などは、楓などの品種を指しているわけではなく、紅葉や黄葉する植物の総称として使われています。美しい光景や、散っていく侘しさなどが歌われています。

もも 桃(花桃) 「もも」

「花桃」についてはこちら ↓↓↓

やだけ 矢竹 「しの」

矢を作るのに最適な「矢竹」。竹とは言いますが、皮がついたままの笹の仲間です。女竹と同じく、『万葉集』の中では「しの」と呼ばれていました。

やどりぎ 宿木 「ほよ」

ヤドリギ科。葉に厚みがあり、花は3月に咲きます。実が熟すと琥珀色になります。

『万葉集』では「ほよ」という名で登場し、髪飾りにして長寿を願いました。

やなぎ 柳

「柳」についてはこちら ↓↓↓

やぶこうじ 藪柑子 「やまたちばな(山橘)」

ヤブコウジ科。見た目はとても小さいのですが分類は常緑低木となります。7月に白い花を咲かせ、冬に実が赤くなります。実と葉が柑子みかんに似ていることからこの名がつきました。別名「藪橘」「赤玉の木」「十両」などとも呼ばれます。

『万葉集』では、この綺麗な赤い実を妻におみやげに持って帰ってあげようと歌われています。

やぶらん 藪蘭 「やますげ・やますが(山菅)」

ユリ科の多年草。夏から秋に淡い紫色の花が咲きます。実は緑色から冬には黒紫色に熟します。藪に生える、蘭に似た細長い葉からこの名がつきました。

『万葉集』には、黒髪の美しい恋人を思って歌った歌が詠まれています。

やまあい 山藍 「やまあゐ」

トウダイグサ科の多年草。山になる野生の藍ということから「山藍」という名がつきました。春にとても小さな黄緑色のお花を咲かせます。摺り染に用いられた塗料植物。山藍で染めた着物を着たあの子は夫がいるのだろうかという歌が歌われています。

やまちさ

夏。

やまぶき 山吹 「やまぶき」

「山吹」についてはこちら ↓↓↓

やまぼうし 山法師 山帽子 「つみ」

ミズキ科。白い部分は装飾花で、花は真ん中の丸い部分に咲いています。実は秋に赤く熟します。

ゆり 百合 「ゆり」

「ゆり」に関しては、他にも「さゆり」「姫ゆり」が描かれています。

「百合」についてはこちら ↓↓↓

よもぎ 蓬 「よもぎ」

「よもぎ」についてはこちら ↓↓↓

わた 綿 「わた」

「わた」については「アオイ科のお花たち」をご覧ください。 ↓↓↓

『万葉集』のおすすめの逸品

『万葉集』に興味を持たれた方、とてもわかりやすい本をこちらからお取り寄せができます。難しい要約本などは読みにくいかもしれませんが、この本なら読みやすいかもしれません。↓↓↓

お花の歴史の関連記事

◆「日本原産の花」についてはこちら ↓↓↓

◆平安時代の『源氏物語』に登場する花や植物についてはこちら ↓↓↓

◆江戸時代の『草木花角力(くさきはなすもう)』についてはこちら ↓↓↓

お花の関連記事

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント