お花の歴史として、江戸時代に流行っていたお花の種類や人気があったお花の種類がわかる「お花の番付表」を紹介します。

『草木花角力(くさきはなすもう)』とは

流行っているものを表現する今でいう「~ランキング」のようなものが、江戸時代中期から後期(1700年代後半から1800年代前半頃)は、お相撲のように番付にすることでした。その一つとして今でも記録が残っているお花の番付表が『草木花角力(くさきはなすもう)』です。

お相撲では東と西に分けられていますが、『草木花角力』では、東(左側)に「花木」が、西(右側)に「草花」が順に紹介されています。

ちなみにこの当時、横綱はなく、大関から関脇、小結、前頭の順になっています。

それぞれの見出しは、『草木花角力』に書いてある通りにしました。カタカナ読み、当時の咲いていた時期(旧暦)、漢字です。

江戸時代には、どんなお花が流行り、人気があったのでしょうか。

江戸時代に人気だった「花木」

「花木」とは、木に咲く花のことです。

大関 サクラ 3月 櫻の花

旧暦の3月は、現在でいう3月下旬~4月下旬のことをいいます。

やはり桜が人気です。『草木花角力』が流行った時期が江戸時代中期から後期(1700年代後半から1800年代前半)なので、ソメイヨシノが人気になった時期と同じ頃になります。

この『草木花角力』にある「桜」というのが、ソメイヨシノが人気となる前まで1番人気だった「ヤマザクラ」のことなのか、それとも既に「ソメイヨシノ」が人気だったのか、それとも両方が入り乱れて咲き誇っていたのかは知りたいところではあります。

「ヤマザクラ」についてはこちら ↓↓↓

「ソメイヨシノ」についてはこちら ↓↓↓

関脇 ムメ 正月 梅の花

梅の花は、江戸時代までは「ムメ」と呼ばれていました。

旧暦の正月は、現在でいう1月下旬~2月中旬のことをいいます。

梅の花は、桜に劣らないほど人気があったとされます。

「梅の花(花梅)」についてはこちら ↓↓↓

「梅の花の品種」についてはこちら ↓↓↓

小結 モモ 3月 桃の花

旧暦の3月は、現在でいう3月下旬~4月下旬のことをいいます。

桜、梅、桃がベスト3なのは、時は経てど人気変わらないということでしょうか。

「桃の花(花桃)」についてはこちら ↓↓↓

前頭 モミシバ 7月 楓の葉

この「モミシバ(紅葉葉)」とは、「イロハモミジ」のことと思われます。粋な江戸っ子たちは、夏のイロハモミジの緑で涼をとり、これから来る秋の紅葉の先取りをしていたのではないでしょうか。

旧暦の7月は、現在でいう7月下旬~8月下旬のことをいいます。

前頭 モクレンゲ 3月 木蓮花

旧暦の3月は、現在でいう3月下旬~4月下旬のことをいいます。

「木蓮」についてはこちら ↓↓↓

前頭 ツハキ 正月 椿の花

旧暦の正月は、現在でいう1月下旬~2月中旬のことをいいます。

「椿」についてはこちら ↓↓↓

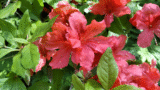

前頭 ツ〃チ 3月 躑躅の花

旧暦の3月は、現在でいう3月下旬~4月下旬のことをいいます。

「つつじ」についてはこちら ↓↓↓

前頭 サクロ 5月 石榴の花

旧暦の5月は、現在でいう5月下旬~6月下旬のことをいいます。

現在「ザクロ」は漢字で書くと「柘榴」になります。

ここにきてなぜザクロの花なのか少し疑問に思いますが、個性的な花なので人気があったのでしょう。

前頭 ナシ 3月 梨子の花

旧暦の3月は、現在でいう3月下旬~4月下旬のことをいいます。

果物の梨の花です。なぜ突然果物の花が選ばれたのかも不思議です。確かに梨の花は、写真の通り綺麗な花ではあります。

前頭 ヤナギ 正月 青柳の葉

旧暦の正月は、現在でいう1月下旬~2月中旬のことをいいます。

「青柳の葉」とは、「枝垂れ柳」の春先に出てくる新芽のことと思われます。

「柳」についてはこちら ↓↓↓

「枝垂れ柳」についてはこちら ↓↓↓

江戸時代に人気だった「草花」

「草花」とは、草の花です。

大関 ボタン 4月 牡丹花

旧暦の4月は、現在でいう4月下旬~5月下旬のことをいいます。

ボタンが「草花」の人気ナンバー1ではありますが、「牡丹」は本当は「木の花」です。根元は木でそこから草の茎や葉が出て花が咲きます。

似ている花として「芍薬」がありますが、「芍薬」は「草の花」です。欧米などでは、この違いなど関係なく両方のことを「ピオニー」と呼びます。

「牡丹」についてはこちら ↓↓↓

関脇 ハス 6月 蓮の花

旧暦の6月は、現在でいう6月下旬~7月下旬のことをいいます。

「蓮」についてはこちら ↓↓↓

小結 シャクヤク 4月 芍薬花

旧暦の4月は、現在でいう4月下旬~5月下旬のことをいいます。

「芍薬」についてはこちら ↓↓↓

前頭 ユリ 5月 百合花

旧暦の5月は、現在でいう5月下旬~6月下旬のことをいいます。

この頃の「ユリ」と言ったら、「ヤマユリ」のことと思われます。

「ユリ」についてはこちら ↓↓↓

「ヤマユリ」についてはこちら ↓↓↓

前頭 キク 9月 菊の花

旧暦の9月は、現在でいう9月下旬~10月下旬のことをいいます。

「菊」についてはこちら ↓↓↓

前頭 クレナイ 5月 紅の花

「クレナイ」とは、紅花(ベニバナ)のことになります。

旧暦の5月は、現在でいう5月下旬~6月下旬のことをいいます。

前頭 ラン 7月 蘭の花

「ラン」とは、「長生蘭(セッコク)」や「富貴蘭」のことを指すのかと思われます。「長生蘭(セッコク)」は町民たちに、「富貴蘭」は大名などに人気があったようです。

旧暦の7月は、現在でいう7月下旬~8月下旬のことをいいます。

前頭 カキツハタ 4月 杜若の花

旧暦の4月は、現在でいう4月下旬~5月下旬のことをいいます。

「杜若」についてはこちら ↓↓↓

前頭 フヨウ 8月 芙蓉花

旧暦の8月は、現在でいう8月下旬~9月下旬のことをいいます。

「芙蓉」についてはこちら ↓↓↓

前頭 アオイ 4月 葵の花

4月に咲いていたアオイのお花は、徳川の家紋でも知られる「フタバアオイ」なのではないかと思われます。

旧暦の4月は、現在でいう4月下旬~5月下旬のことをいいます。

「アオイ科のお花たち」についてはこちら ↓↓↓

「フタバアオイ」についてはこちら ↓↓↓

江戸時代に人気だったお花を育ててみる

江戸時代に人気だった「長生蘭(セッコク)」を江戸時代の気分になりながら育ててみませんか?こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

お花の関連記事

◆「お花の名前別まとめ(写真付き)」の記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント