藤棚で丁寧に育てられている藤も、山に自生する藤も、どちらも何かに巻き付いて咲いています。自分では立っていることができない、か弱い女性の美しさを彷彿とさせます。

藤の歴史

藤の花は、藤原家の繁栄の象徴と言われ、下記に広く描かれています。

『古事記』(712年編纂)

『万葉集』(7~8世紀後半に編纂。奈良時代末期)には27首歌われています。

『源氏物語』(1008年頃。平安時代中期。紫式部作)では、第33帖「藤裏葉」に「藤花の宴(とうかのえん)」と言って、松に絡んだ藤を愛でるお花見が開かれた様子が描かれています。

「『源氏物語』シリーズ⑤『源氏物語』に登場する観賞用の花一覧」についてはこちら ↓↓↓

『栄華物語』(平安時代)にも描かれています。

もっと知りたい「藤の花」について

それでは、藤の花について詳しく紹介していきます。

藤の英名

Japanese wisteria

藤の原産

日本、中国、北アメリカ原産。

藤の科属

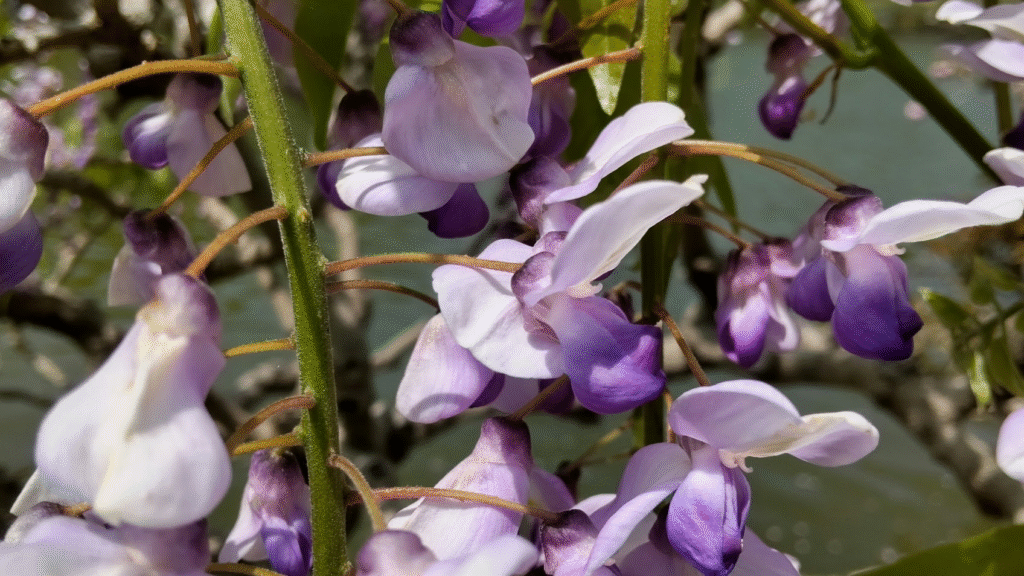

マメ科フジ属。藤の花1つ1つを見るとマメ科だということがよくわかります。

藤のお花の名前の由来

中国の「紫藤」の紫が省略されたもので、藤という字は元来、この花の蔓性を表しています。

「藤=不死」と言われ、長寿の象徴とされました。

また、花びらが風に舞いながら「吹き散る」ことから、「ふきちる」→「ふぢ」→「ふじ」となったともいわれています。

藤の季語

春。

藤の花言葉

「至福の時」

「恋に夢中」

「恋に酔う」

藤の花のエピソード

観賞用の花としてが一般的ですが、古くは、食べ物が凶作の際には、藤の若葉や熟した実が食物として食べられていました。

藤の出生とその姿

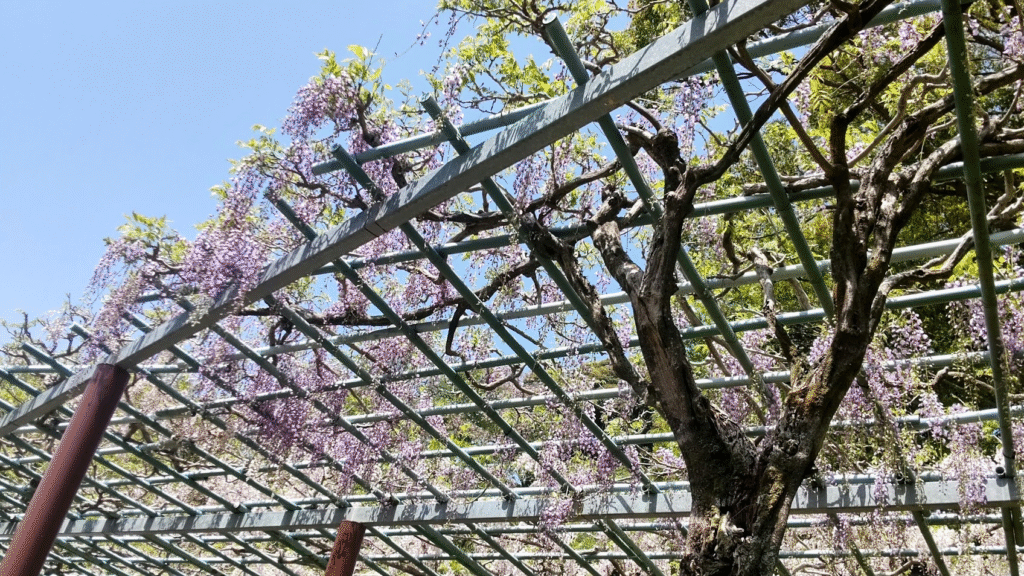

藤の幹・枝 巻き方

古木は、曲がっていることが多くなります。

どれだけ巻き付いているのでしょう。

この枝の巻き方は、種類により違い、ノダフジは右巻き(真上から見て時計回り)、ヤマフジは左巻となります。写真は、ヤマフジのようです。

藤の花の芽

藤のつぼみ

藤の開花時期

開花は4月中旬から5月下旬。

藤の花の色

花の色は、淡紫、藤色、白、ピンクなどがあります。

藤の花の咲き方

花は、枝の方から先端に向かって咲き進みます。

藤の花序(花房)

藤の花序(花房)の長さは、15~20センチくらいのものから、長藤になると1メートルを超えるものもあります。長藤などは、1日に10センチも伸びると言われています。

藤の花の香り

花から甘い香りがします。

湿度が高い日の方が甘い香りがします。

藤の花の特徴

藤は、自分で立っていられません。必ず藤棚や支えが必要です。山に自生しているものは、近くにある木に巻き付き、伸びていきます。

藤の実

藤は、秋に大きな扁平の豆果ができます。

藤の花のいけ方・飾り方のコツ

藤の花のいけ方・飾り方のコツ

藤の花は、切り花にしてしまうと持ちが悪くなってしまいます。切り花にするよりは、鉢花など自然に咲いているままを観賞するのが良いでしょう。

藤の花の水揚げ

切り花にすると水揚げがあまりよくなく、焼きミョウバンを割り口にすりこむと少しは良いでしょう。

いけばなでの藤のいけ方

華道家元池坊では、藤の花は、「習い物七ヶ条」に「藤かけ松」があります。

「藤かけ松」とは、藤を松にからませて、美しい情感を表した手法です。普通、他に頼らないと立っていられない花を主役のお花には用いませんが、藤の花だけは美しいので別格とされています。

この「習い物七ヶ条」の「藤かけ松」は、男が松、女が藤とされ、「役に立たない松を引き立たせるために、藤が松に巻き付いて咲いた。何年かして、松が大きく育ち、藤よりも綺麗に咲いた」という逸話がある、とてもロマンティックないけ方になります。

藤は、いけばなでは、花が開ききらないものが用いられます。

藤の花の原種と品種

藤の原種として日本固有種には、野田藤(ノダフジ)と山藤(ヤマフジ)があります。

それ以外の園芸品種を含めた品種をあいうえお順に並べてあります。

アカバナビタン 赤花美短

◆花の色 濃いめのピンク

◆花房 約20センチほどの短さ

アカバナフジ 赤花藤

◆別名 「桃色藤」

◆花の色 淡紅色

◆花房 約30センチ。

アケボノフジ 曙藤

◆別名 「口紅フジ」

◆花のつぼみ 淡紅色。

◆花の色 花びらの先が淡紅色で全体的には白っぽい薄いピンク。

◆花房 20センチから50センチ。

オカヤマイッサイフジ 岡山一歳藤

◆別名 「岡山ダルマ」

◆分類 ヤマフジの仲間

◆花の色 薄い紫と中心部は濃い紫

◆花房 約15センチほどと短い

オカヤマダルマ 岡山ダルマ

→「岡山一歳」をご覧ください。

キュウシャクフジ 九尺藤

→「紫長藤」をご覧ください。

クチベニフジ 口紅藤

→「アケボノフジ」をご覧ください。

コクリュウ 黒龍

◆花の色 黒に近い濃い紫色。

◆花房 約20~40センチ。

サンシャクフジ 三尺藤

→「長藤」をご覧ください。

シロバナフジ 白花藤

◆種類 ヤマフジの変種。

◆花の色 白で中央部が黄緑色。

◆花房 約20~30センチ。

シンベニフジ 新紅藤

◆開花時期 早咲き

◆花の色 桜色

◆花房 約30センチ。

ナガフジ 長藤

◆別名 「三尺藤」

ノダフジ 野田藤

日本固有種。一般的に藤というとこの「ノダフジ」を指すことが多くなります。摂津国野田の藤之宮(現在の大阪市福島区野田付近)が「ノダフジ」の発祥とされています。

◆自生地 北海道を除く地域。

◆開花時期 早咲き

◆花の色 藤紫色。

◆花房 約30センチ。

◆右巻き

ノダナガフジ 野田長藤

◆別名 「六尺藤」

◆花の色 藤紫色。

◆花房 約30~80センチと長い。

ムラサキナガフジ 紫長藤

◆別名 「九尺藤」

◆分類 ノダフジの園芸品種。

◆花の色 白と濃い紫。

◆花房 約50センチ~100センチと言われているが、実際には2メートルまで伸びると言われています。

モモイロフジ 桃色藤

→「アカバナフジ」をご覧ください。

ヤエコクリュウ 八重黒龍

→「ヤエフジ」をご覧ください。

ヤエフジ 八重藤

◆別名 「八重黒龍」

◆咲き方 八重咲き

◆花の色 濃い紫色

◆花房 約30センチ。

ヤマフジ 山藤

日本固有種。

◆特徴

ヤマフジは、知らない間に伸びて、知らない間に咲くので、藤の枝が本当はどこにあるのかがなかなかわかりにくいです。ただ、毎年山の中の何かの枝から垂れ下がって咲いている姿は、自然に咲く花そのもので、本当に綺麗です。何も手入れもしないのに、ここまで綺麗に咲いてくれて、ヤマフジを見るといつも感謝したくなります。

◆左巻き

ロクシャクフジ 六尺藤

→「ノダナガフジ」をご覧ください。

藤の有名な木

牛島のフジ

埼玉県春日部市牛島にある「牛島のフジ」は、国の天然記念物に指定されています。「牛島のフジ」は、現存する日本最古の藤と言われており、「九尺藤(紫長藤)」の原木といわれています。

春日大社の藤の木

樹齢約700年。4月初めにつぼみ、4月下旬に咲きます。

藤の花が綺麗に咲くおすすめの場所

都道府県を北から順に並べてあります。

あしかがフラワーパーク 栃木県足利市

樹齢160年におよぶ600畳敷1000平方メートルといわれる大藤棚をはじめ、80mも続く白藤のトンネルや珍しい八重咲きの藤が350本以上8万房の花をつけます。花の色も紫、藤色、白、黄色など。そのすべてが栃木県指定の天然記念物となっています。夜はライトアップします。5月上旬頃までが見頃。

亀戸天神 東京都葛飾区

江戸時代からある藤の名所。

蓮華寺池公園 静岡県藤枝市

蓮華寺池公園では、毎年4月下旬から5月上旬まで「藤まつり」が開催されます。

公園内には中央に池があり、その池沿い約1.5キロを散策できます。いろいろな種類の藤約250本ある藤棚は圧巻です。

天王川公園 愛知県津島市

全長275メートルの藤棚に9種類84本の藤の花が植えられています。9尺藤が多く圧巻です。毎年4月に藤まつりが行われ、期間中は夜間のライトアップもしています。見頃は4月20日頃。

平等院 京都府宇治市

平等院は、京都の藤の花の名所です。「砂ずりの藤」といわれる藤棚には、長い房の花が咲き誇ります。中には、樹齢300年以上の藤が4株あります。敷地内には、約1万本以上の藤が咲きます。見頃は、4月下旬から5月上旬。

白井大町藤公園 兵庫県朝来市

総延長500mもの藤棚を誇る、国内でも有数の藤の公園です。藤棚には、最澄1m45センチにもなる花房が垂れ下がり、紫、白、ピンクの藤の花が競うように咲きます。

大歳神社(ださいじんじゃ) 兵庫県穴栗市

平安時代に植えられたという「千年藤」が有名です。見頃は4月下旬から5月上旬。

藤公園 岡山県和気町藤野

町が整備する公園。500メートルの藤棚に、100種の藤があります。見頃は4月いっぱい。

藤のおすすめの逸品

藤の花を長く楽しみたいのであれば、藤の花の盆栽がおすすめです。

こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

明日どんな手仕事する?

自生するヤマフジが近年、近くで増えていることに、不思議に思います。以前にはなかった場所にたくさん咲くことにびっくりします。しかも、新緑に重なって咲く藤色がなんと綺麗なことでしょう。

時期も気になります。藤といえば、ゴールデンウィーク明けに咲くものだと思っていましたが、今では4月中旬には咲いています。

気候の変化についていけている花たちは、人間よりも対応性があるということでしょうか。

羨ましい限りです。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日も素敵な1日になりますように。

お花の関連記事

◆「お花の名前別まとめ(写真付き)」の記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント