この「味噌」では、使い切る・食べきるレシピとして、おばあちゃんが保存するために作っていたような長短期で保存できる「季節の作り置き味噌」を紹介しています。

冷蔵庫に常備する「季節の作り置き味噌」とは、季節の旬の材料と味噌を合わせた保存食です。

作る季節の順に並んでいます。

季節の作り置き味噌の使い方・食べ方

使い方、食べ方としては、以下のようにできるとても便利もなものです。

①そのまま食べる

ご飯のお供に、おにぎりの具材に、冷奴やこんにゃくにつけて。

②調味料として使う

焼きおにぎりの味噌として、お肉やお魚につけて焼くなど。

③1つの材料として使う

チャーハン、焼きそば、焼きうどん、パスタ、ピザ、パン、お餅など

どれも、味噌だけの味ではなく、季節の材料プラス味噌なので、普段作る料理が奥深い味となり、味の幅が広がり、コクが出て、そのお料理自体がワンランクアップしたお味になります。

作るのが面倒とか、難しそうなどと思う方も多いかもしれませんが、どれも刻んでお味噌と合わせるだけですので、全く難しくありませんし、どれも短時間でできます。逆にこのお味噌たちを使うことで、普段の料理時間が短縮されたりもします。

中でも一番作りやすいのは、材料が手に入りやすい「ねぎ味噌」だと思います。

ぜひ、挑戦してみてください。

蕗の薹味噌 2月・蕗味噌 3月~7月、10月、11月

春を告げる蕗の薹(ふきのとう)。蕗の薹で作る「蕗の薹味噌」は、とにかく贅沢な1品です。採れる時期も短いですし、採れる量もさほど多くないので、貴重なものだと思って食べるようにしています。

よく販売されているもので蕗の薹で作った「蕗味噌」というものがあります。蕗で作った味噌も「蕗味噌」というので、わかりやすいように、蕗の薹でつくった味噌は「蕗の薹味噌」、蕗で作った味噌は「蕗味噌」とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

「蕗の薹味噌」と「蕗味噌」のレシピは、【季節の手仕事「蕗の薹・蕗」】にあります。↓↓↓

野蒜味噌 3月~5月

ねぎと玉ねぎの間のような、でもシャキシャキとした食感が魅力の春の山菜の1つ「野蒜(のびる)」。その野蒜で作る「野蒜味噌」は、「ねぎ味噌」とは一味違う野蒜の甘さと食感がクセになる味噌です。

「野蒜味噌」のレシピは、【季節の手仕事「野蒜(のびる)」】にあります。↓↓↓

木の芽味噌 4月~5月

山椒の木の芽が採れたらすぐに作るのが、「木の芽味噌」。木の芽の香りがとてもクセになります。

木の芽とは、山椒ができるの木の、4月になると出てくる出立ての葉のことをいいます。この出立ての葉である木の芽で作るのが、「木の芽味噌」です。

京都などでは、もうひと手間かけて「青寄せ」で作った「木の芽味噌」があり、出来上がりが緑色をしています。そこまで贅沢に上品に作ることができればよいのですが、家で採れる木の芽と家にある味噌で気軽に作りますので、私が作るのは味噌の色をしています。それでも、贅沢なお味になります。

「木の芽味噌」のレシピは、【季節の手仕事「山椒・木の芽」】にあります。↓↓↓

万願寺とうがらし味噌 6月~9月

万願寺とうがらしは、とうがらしという名ではありますが、甘とうと呼ばれるほど、甘い野菜です。「万願寺とうがらし味噌」は、甘いお味噌です。辛い「青唐辛子味噌」と対照的に甘いお味噌を作っておくと、辛い「青唐辛子味噌」が苦手な人には、「万願寺とうがらし味噌」で対応ができます。

「万願寺とうがらし味噌」のレシピは、【季節の手仕事「万願寺唐辛子」】にあります。↓↓↓

青唐辛子味噌 6月~9月

「青唐辛子味噌」の写真を撮り忘れていたようです。また、季節が来ましたら、撮りますのでご了承くださいませ。

「青唐辛子味噌」は、辛いお味噌です。夏の暑い時に食べたくなる贅沢品です。

「青唐辛子味噌」のレシピは、【季節の手仕事「唐辛子③辛い唐辛子」】にあります。↓↓↓

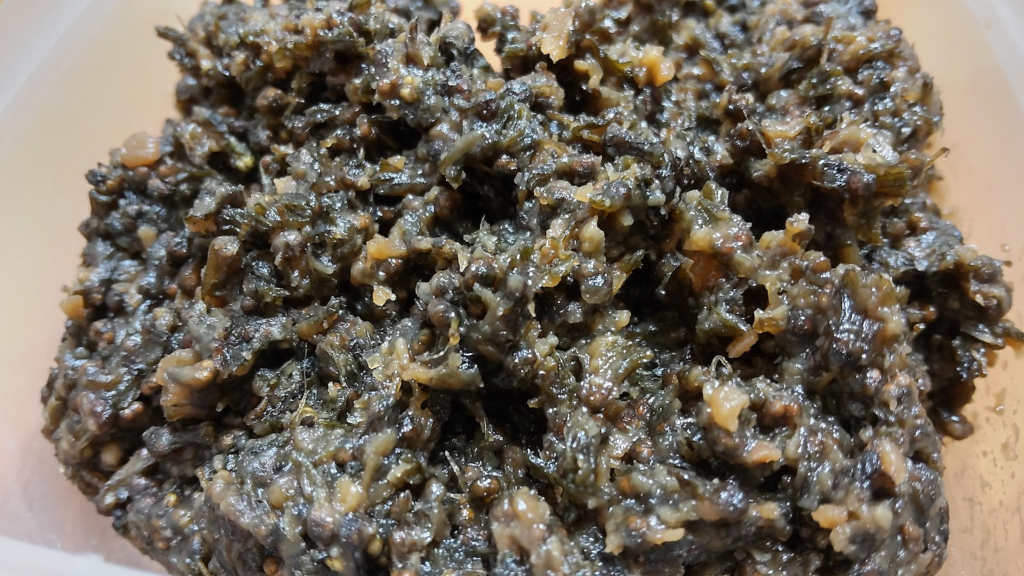

大葉みそ 6月~8月・しその実味噌 9月~10月

「大葉味噌」は、大葉(青じそ)で作ります。「しその実味噌」は、しその実から作ります。時期は違えど、同じ植物からできるものです。共に、鼻の奥の方まで、しその良い香りが残ります。ただ歯応えなどは、もちろん全然違います。違いを楽しんでみてください。

「大葉味噌」のレシピは、【季節の手仕事「青紫蘇・大葉」】にあります。↓↓↓

「しその実味噌」のレシピは、【季節の手仕事「しその実」】にあります。↓↓↓

みょうが味噌 7月~10月

「みょうが味噌」は、春みょうがが採れる7月~8月、秋みょうがが採れる9月~10月に作ります。みょうがの爽やかさとお味噌のコンビネーションがたまらないお味噌です。

「みょうが味噌」のレシピは、【季節の手仕事「茗荷(みょうが)」】にあります。↓↓↓

柚子味噌 10月~11月

少し煮過ぎた「柚子味噌」の写真ですみません。

すべての味噌に共通して言えることは、味噌はあまり煮過ぎないことです。味噌は冷えると固くなりますので、ゆるいくらいで終わりにするのがおすすめですし、食べる時も食べやすくなります。案の定、この柚子味噌は、少し固めになってしまいました。でも、味は最高です。

柚子の香りは、とても上品なお味です。

「柚子味噌」のレシピは、【季節の手仕事「柚子」】にあります。↓↓↓

ねぎ味噌 12月~2月

三島の白ねぎを使って作っています。上記の味噌の中では、一番簡単に手に入る材料なので、作りやすいのかと思います。ねぎも甘くなりますし、どの料理に合わせても、美味しくなるのが「ねぎ味噌マジック」です。たくさん作っておいてもすぐになくなってしまうくらい、いろんな料理に入れます。まずは、挑戦しやすいこの「ねぎ味噌」を作ってみては、いかがでしょうか?

「ねぎ味噌」のレシピは、【季節の手仕事「ねぎ」】にあります。↓↓↓

金柑味噌 1月~2月

意外にも、柑橘系と味噌は合い、金柑味噌を使ったお肉料理などは、味噌を使っているのにフランス料理を食べているのかと思うほどの味の広がりがあります。

「金柑味噌」のレシピは、【季節の手仕事「金柑」】にあります。↓↓↓

ピーナッツ味噌 いつでも

ピーナッツ味噌は、ガーリックトーストにつけて焼いたり、生野菜や茹で野菜にディップしてつけて食べることもできます。おつまみ感覚で食べてみてはいかがでしょうか。

作り方は簡単。ピーナッツ100gを細かく刻み、味噌100gをお湯100㎖で溶いておきます。お酒大さじ4、みりん大さじ4、醤油大さじ1を混ぜておきます。フライパンでピーナッツを軽く炒め、調味料、溶いた味噌を入れます。底が見えるようになり、照りが出始めたら出来上がりです。

日本各地の作り置き味噌

はまなみそ

福井県の伝統食であり、冬の保存食。

「はまなみそ」についてはこちら ↓↓↓

味噌のおすすめの逸品

いつも使っている地元の「白みそ」です。こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

明日はどんな手仕事何する?

その「季節の作り置き味噌」が終わってしまう度に、「あ~、この季節が終わってしまったな~」ともの悲しく思うものです。「味噌」だけで季節を感じることができることは、日本人に生まれてきて良かったと思います。

ほとんどが家で収穫できるもので作っているため、必要なものはお味噌だけとなります。お味噌も本当でしたら、拘って作った方が良いのでしょうが、まずは家にあるお味噌で十分だと思います。簡単にできるものですので、ぜひ作って冷蔵庫に忍ばせていただいて、いつの間にかお料理上手になっていただけたら、私も嬉しく思います。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

味噌の関連記事

◆「味噌①味噌の手仕事と味噌まとめ」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント