暦の上での春である2月から4月の「行事食など特定の日に食べる和菓子」や「春に愉しむ和菓子」をまとめました。

行事食など特定の日に食べる春の和菓子

3月3日 ひながし 雛菓子

3月3日はひなまつり。ひなまつりに欠かせないのが、「雛菓子」。

雛菓子の種類もたくさんありますが、地域によってもいろいろな種類の雛菓子があります。違う地域のものを食べてみるのも楽しいかもしれません。

詳しくはこちら ↓↓↓

3月16日 じゅうろくだんご 十六団子

農作物を守る「田んぼの神様」は、春に山から下りてくると言われています。

その「田んぼの神様」の春の移動日にあたるのが、3月16日です。

この日に、16個の団子を作り、五穀豊穣を願います。

ちなみに、「田んぼの神様」は、収穫が終わると秋に山に戻ります。

3月中旬から下旬 ぼたもち 牡丹餅

春のお彼岸に、ご先祖様にお供えする「牡丹餅」。外側のあんこはこしあんで、内側のもち米は完全に潰したお餅に近い状態にします。これは、その季節の素材の状況で変わってきますので、本当は秋の「おはぎ」とは、出来上がりは違うものになります。

詳しくはこちら ↓↓↓

春に愉しむ和菓子

あいうえお順となっております。

甘夏のピール、甘夏のジャム 《レシピ有》

3月から5月くらいまで出回る「甘夏」は、名前に反してあまり甘くないので人気がありません。そこで、そのまま食べずに必ず加工します。「甘夏のジャム」も美味しいですが、「甘夏のピール(砂糖漬け)」は、とても美味しいです。外皮はピールにして、果汁はジャムにしてしまいましょう。2種類同時に作るのがおすすめです。

レシピなど詳しくはこちら ↓↓↓

イチゴジャム 《レシピ有》

いちごは、12月から5月くらいまで出回りますが、イチゴジャムを作るには、4月頃の露地もののいちごで作るのが、濃厚で美味しいです。イチゴジャムは、パンにつけるだけでなく、和菓子の味付けに使ったり、ソースとして和菓子に使うには、とても使いやすいものです。あんことの相性も抜群です。

詳しくはこちら ↓↓↓

いちご大福

いちごが旬の春には、いちご大福も旬を迎えます。

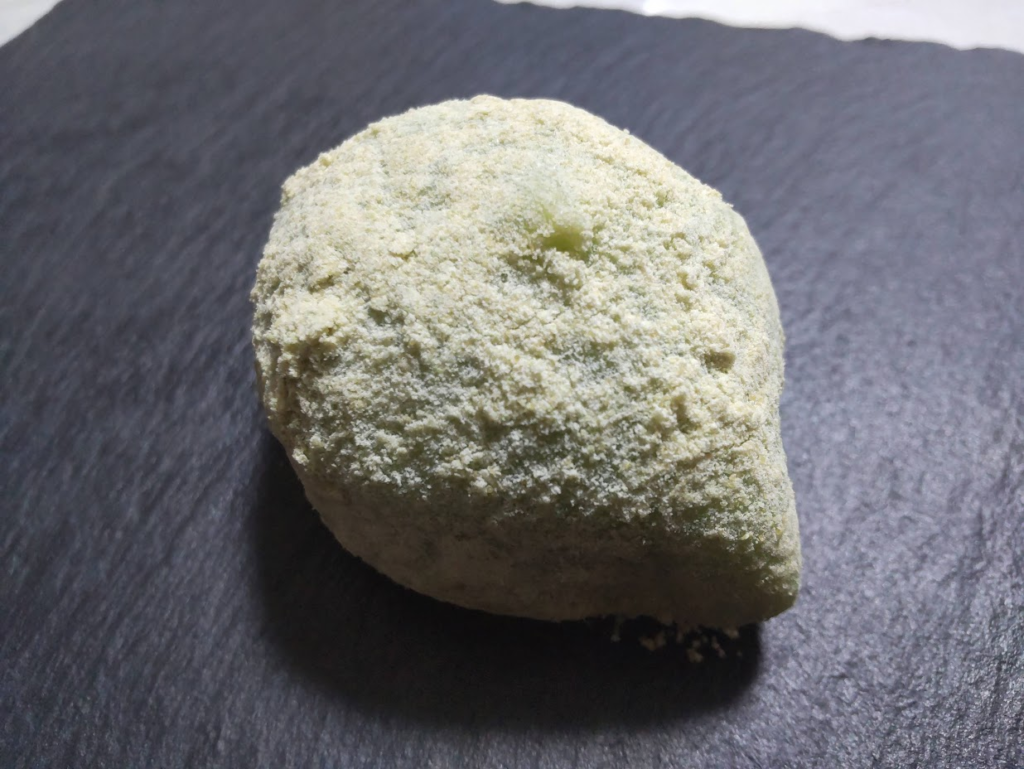

うぐいすもち 鶯餅

鶯が鳴き始める2月頃に出回るお菓子です。生菓子。餅菓子。餅や求肥であんこを包み、青きな粉や青海苔をまぶしたもの。両端をつまんだ形にすることが多い。春におすすめの生菓子です。

「うぐいす餅」を作ることができるセットを、こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

さくらもち 桜餅

関東のクレープ状のタイプと、関西の道明寺タイプがある「桜餅」。両方が食べられる静岡は、幸せです。

桜が咲く時季に食べられます。

詳しくはこちら ↓↓↓

ささまき 笹巻

「笹巻」は、山形県庄内地方に伝わる伝統料理。もち米を笹の葉で包み煮た「ちまき」の一種。きな粉や黒蜜をつけて食べる庄内地方の春の風物詩です。

「笹巻」の作り方は、もち米を灰汁水に1晩浸します。灰汁水を使うことで、出来上がりが黄色くなります。笹を三角巻にして、灰汁水に浸けたもち米を入れ、紐で巻き、1時間煮ると出来上がります。

もちもちな「笹巻」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

はなみだんご 花見団子、さんしょくだんご 三色団子

3月下旬から4月頃の桜のお花見の頃に食べられる「花見団子」。

詳しくはこちら ↓↓↓

「花見団子」をこちらからお取り寄せできます。↓↓↓

はるかのジャム 《レシピ有》

2月が旬の柑橘「はるか」。そのまま食べるのもよいですが、ジャムにしてパンにつけたり、パウンドケーキを作ったり、ういろうやゼリーにしても美味しいです。

詳しくはこちら↓↓↓

どようもち 土用餅

土用餅は、四季それぞれの土用期間(春土用、夏土用、秋土用、冬土用)に食べるとよいというものです。生菓子。地域により「土用餅」の内容が違います。「小豆餅」を食べて厄除けになるといわれているところ、「あんころもち」を食べて力がつくといわれているところ、北陸では「ささげ餅」または「ささぎ餅」を土用だけでなく夏に食べるところや、土用に食べるところがあるようです。

春の和菓子のおすすめの逸品

和菓子をいただく際の「黒文字」。春らしくて、可愛い花柄のパッケージのものを出したら、お客様にも喜ばれそうですね。

こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

春は、ひなまつりやお花見など、気分がうきうきする季節です。和菓子も華やかな色合いのものが多く、練切やこなしなども、ピンク色のものを多く見かけます。お花が咲き始めることもあり、お花をモチーフにした和菓子も増えます。

季節の和菓子をいただくことは、贅沢なことなのかもしれませんが、これだけたくさんのお菓子の種類がある国は、日本だけなのではないかと思います。贅沢などと思わず、季節の変化を和菓子でも感じていただけたら、嬉しく思います。

ちなみに、お土産で人気の富士山の羊羹。色合いが春らしくて人気です。

こちらからお取り寄せできます。↓↓↓

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

和菓子の関連記事

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子②夏の和菓子」の記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子②秋の和菓子」の記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子②冬の和菓子」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント