たけのこの部位別の食べ方

一般的に春に食べる孟宗竹のたけのこは、1本の中でも部位によって食べ方を変えるとより美味しくたけのこを味わうことができます。

ひめ皮

一番柔らかい「ひめ皮」は、薄いので細目に切って、お吸い物や酢の物などに使います。

先(頭)

柔らかい「先(頭)」の部分は、お刺身や和え物などにします。

中央部

柔らかいけれど歯応えもある「中央部」は、煮物や焼き物、炒め物などにします。

根元

一番歯応えのある「根元」部分は、炊き込みご飯、天ぷらなどに使います。

採れ立て限定!たけのこの贅沢な食べ方

自分で採ってきたからこそできる新鮮で贅沢なたけのこのレシピです。

焼きたけのこ

採れ立てでしか味わえないものは、かなりの贅沢です。

焼きたけのこは、収穫したその場で、収穫したての小さめのたけのこを皮ごと焼きます。

皮があることで中のたけのこが蒸される感じになります。

サクサク、ホクホクして、アク抜きもしていないのにエグミもありません。

最高に贅沢な食べ方です。

焼きたけのこを更に焼くと、つけてもいないのに、バターをつけて食べているような甘い感じになります。

「屋外で、こんなに豪快にできない」という方は、家のオーブンで焼くことも可能です。もちろんたけのこは、地上に出ていない小さなもの限定ですが…。

たけのこのお刺身

アク抜き直後限定、たけのこのお刺身です。

基本のわさび醤油がおすすめですが、オリーブオイル塩、酢味噌などでも美味しくいただけます。

自分で作った木の芽味噌をつけていただくのもおすすめです。料亭の美味しさです。

たけのこを菜の花などと共に、木の芽味噌で和えた「たけのこの木の芽味噌和え」もできます。

木の芽味噌の作り方はこちらへ ↓↓↓

ひめ皮のしょうが醤油

「ひめ皮」も、アク抜き直後限定で食べられるものです。

「ひめ皮」は軟らかくて、とろけます。

「ひめ皮」については、「たけのこ③たけのこの下処理」にあります。

たけのこの保存食レシピ

たけのこは収穫できる時期が短いため、たけのこが採れる時季になると、たくさんの方から一気にたけのこをいただきます。

もちろん、たくさんのたけのこ料理はするのですが、食べきれないことがあります。

あまりに多い時は冷凍保存もするのですが、まずは保存食としても、長く楽しみたいものです。その長期保存ができる保存食レシピです。

たけのこラー油

たけのこの保存食といったら、「たけのこラー油」。

簡単過ぎて、申し訳ないくらいのレシピです。

「たけのこラー油」は、うちでは人気がありすぎて、すぐになくなってしまいます。たけのこの時期は、何度もたくさん作っておきます。

食べ方は、以前に流行った「食べるラー油」と同じです。ご飯のお供に、冷奴に、そうめんに、うどんに、調味料としても使えます。何に合わせても合います。お子様がいらっしゃるご家庭は、辛さを調節してください。

《 材料 》

たけのこ 150ℊ

ごま油 100㎖

にんにく 1片

しょうが 1片

長ねぎ 1/2本

赤とうがらし 1本

一味唐辛子 小さじ1

砂糖 小さじ1

塩 小さじ1/2

酢 小さじ1

鶏ガラスープの素 小さじ1

醤油 小さじ2

白ごま 小さじ1

《 作り方 》

①下処理、アク抜きをしたたけのこは、1㎝ほどの小口切にします。にんにく、しょうが、長ねぎはみじん切り、赤唐辛子は輪切りにしておきます。

②フライパンに、ごま油をひき、にんにく、しょうが、長ねぎ、赤とうがらし、一味とうがらし、砂糖、塩、酢、鶏ガラスープの素、しょうゆ、白ごまを入れ、火をつけます。

③混ざってきたら、たけのこを入れ、5分程に詰めたら、出来上がりです。

たけのこから作るメンマ

「メンマ」の作り方は、こちら↓↓↓

たけのこの塩漬け

白菜の漬物のような感じで作ります。塩漬けをしておけば、長期保存もできますし、洗って少し水につけて塩分を落とし、そのまま煮物や炊き込みご飯にも調理もできます。

《 材料 》

たけのこ あるだけ

塩 皮をむいたたけのこの約3%分+α

《 作り方 》

①たけのこは下処理、アク抜きはせず、生のまま半分に切り皮をむき、漬物樽にたけのこを敷き詰め塩をふり、たけのこを敷き詰め塩をふり…と繰り返していきます。一番上は、塩でたけのこが見えなくなるくらいに塩を入れ、重石を置きます。

②2~3日すると、水分がでてきますので、重石を軽くします。

2~3年保存可能。たくさんもらい過ぎた時や収穫できた時には、冷凍よりも便利です。

たけのこの冷凍保存方法

たけのこのフルコースを作っても、たけのこの保存食を作っても、まだたけのこがたくさんある場合は、冷凍保存します。

煮物たけのこの冷凍保存

これは、誰もがご存じだと思われます。

たけのこはそのまま冷凍するとスカスカになってしまうため、煮物のサイズに切って、煮物にして味を付けたものを冷凍します。そのまま食べることもできますが、刻んで炊き込みご飯などにすると美味しくいただけます。

たけのこの砂糖漬けの冷凍保存

下処理が終わった状態で、たけのこを煮るくらいの大きさに切って、砂糖をまぶして保存袋に入れて冷凍します。たけのこをそのまま冷凍するとスカスカになってしまいますが、砂糖をまぶすとそれがありません。簡単ですので、お試しください。解凍してそのまま使えます。1年くらいは保存可能です。

干したけのこの保存方法

地域によっては、冷凍保存ではなく、「干したけのこ」にしているところもあります。

「干したけのこ」の作り方は、下処理、アク抜きをしたら、1センチ程の厚さに切り、干します。

晴れて風のある日に、表面を1日、裏面を1日干せば、乾燥します。

干し上がったら、保存袋に入れて、心配でしたらシリカゲル(乾燥剤)も入れて、常温で保存しましょう。

使う時には、お湯に入れて戻しましょう。

炊き込みご飯や煮物などに入れると歯応えがあって、美味しくいただけます。

たけのこを使った定番メニュー

最後になりましたが、たけのこを使った定番メニューです。

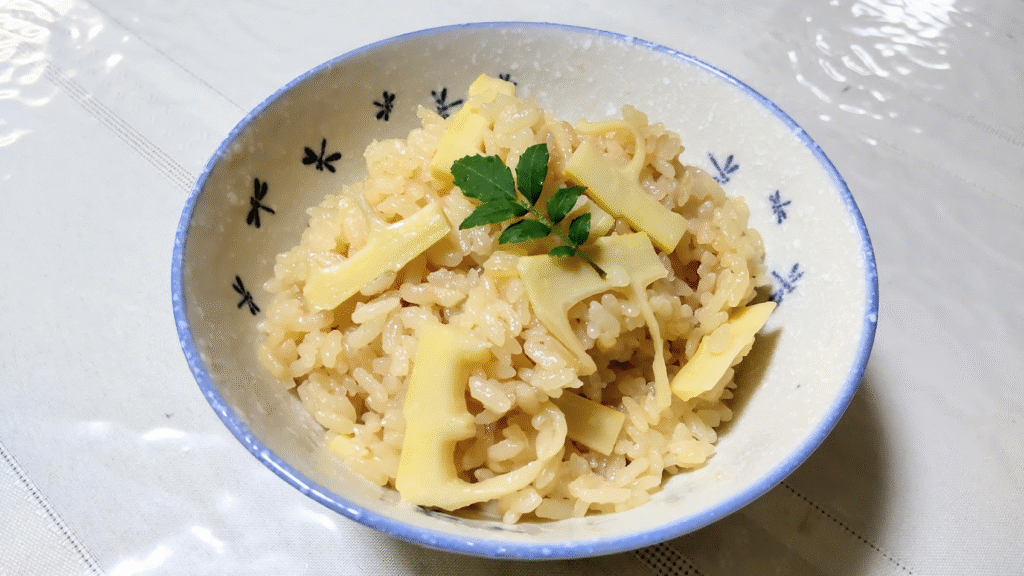

たけのこごはん

たけのこご飯は、たけのこの中でも一番歯応えのある根元部分を使いましょう。

3合分の簡単レシピ。

たけのこ300g、米1.5合、もち米1.5合(もち米がなければ米3合)、顆粒だし小さじ3、醤油大さじ3、みりん大さじ3、酒大さじ3、塩小さじ1。

たけのことりそぼろごはん

上記たけのこごはんより、醤油大さじ1、酒大さじ1を引き、先に鶏ひき肉150gと共に、フライパンでそぼろ状にする。そのまま一緒に炊くだけです。

たけのこのステーキ

ステーキは、たけのこの中央部分を使うと良いでしょう。

たけのこの土佐煮

土佐煮は、たけのこの中央部分を使うと良いでしょう。

たけのこ300g、出汁1と1/2カップ、酒大さじ3、砂糖大さじ3、みりん大さじ2、しょうゆ大さじ3、塩少々、かつおの削り節10g。

削り節は乾煎りしておきます。たけのこを煮つめたら、鍋からあげて、乾煎りした削り節と混ぜると美味しく仕上がります。

たけのこの若竹煮、若竹汁

若竹は、わかめとたけのこのことです。

若竹煮は、わかめとたけのこの煮物のことです。たけのこは中央部分を使うと良いでしょう。

若竹汁は、わかめとたけのこの汁物のことです。たけのこは柔らかいひめ皮を使うと良いでしょう。

タケノコのカレー

たけのこのカレーは、たけのこの中央部分を使うと良いでしょう。

青椒肉絲(チンジャオロース)

たけのこと牛肉とピーマンの炒め物の青椒肉絲は、たけのこの中央部分を使うと良いでしょう。

フライドたけのこ

たけのこの揚げ物は、天ぷらが定番ですが、フライドポテトのように、フライドたけのこにするのもおすすめです。たけのこの根元部分を使うと良いでしょう。

たけのこ入り揚げ春巻き

たけのこの入った揚げ春巻きは、たけのこの根元部分を使うと良いでしょう。

たけのこのおすすめの逸品

旨味の詰まった干したけのこです。こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

たけのこの関連記事

◆「たけのこ①たけのこまとめ」の記事はこちら ↓↓↓

◆「たけのこ②たけのこの収穫方法」の記事はこちら ↓↓↓

◆「たけのこ③たけのこの下処理とアク抜き方法」の記事はこちら ↓↓↓

◆「たけのこ⑤たけのこの種類」の記事はこちら ↓↓↓

◆「たけのこ⑥幼竹で作るメンマ」の記事はこちら ↓↓↓

◆お花で使う「竹」についての記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント