山芋のなかでも、日本で採れる、山芋の代表である「自然薯」。

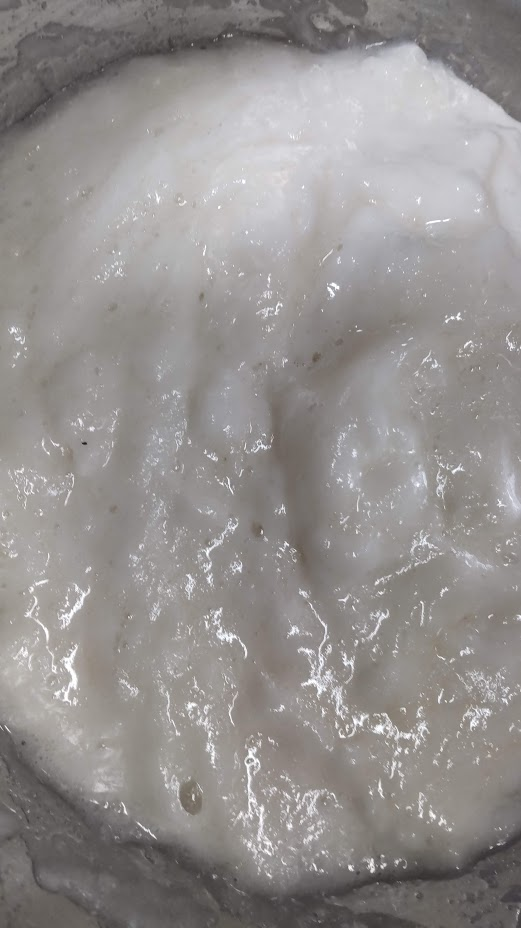

ねばねばの度合いが、ほかの山芋の種類とは違います。

美味しさだけでなく、栽培に時間がかかること、収穫も大変なことから、高級食材の意味がわかります。

それでは「自然薯」の魅力に迫ります。

もっと知りたい「自然薯(じねんじょ)」の魅力

自然薯の原産

自然薯は、日本原産です。

自然薯の産地

自然薯の産地としては、静岡県静岡市本山地区(本山自然薯)、静岡県駿東郡小山町、神奈川県秦野市、大阪府泉南郡熊取町、高知県安芸郡安田町中山地区、佐賀県唐津市(唐津自然薯)などが有名です。

自然薯の科属

ヤマノイモ科ヤマノイモ属。多年草。

自然薯の名前の由来

自然に生えてくる芋ということで、「自然薯」といいます。

自然薯の葉とむかご

自然薯自体は地中で育ちますが、その目印のように、地上では蔓が伸び、葉が出て、時期によってはむかごがついています。地上で探すのには、この葉やむかごが頼りになります。

自然薯の葉は、ハート型をしており、蔓に対して左右に葉が2枚出ているものが自然薯です。そして葉と同じところから出てくる「むかご」も食べることができます。

自然薯を手に入れる方法

地元が産地だからかもしれませんが、スーパーでも販売します。道の駅やファーマーズマーケットの方が、確実に手に入ります。

自然薯の旬

10月から12月頃。

自然薯の出荷開始時期

10月頃になると折れないように台となる棒などに縛られて、販売されています。最近では、自然薯用の細長い段ボールに包まれて販売されるようになりました。

2022年は10月18日より、2023年は10月28日、2024年は10月20日より自然薯の販売が各所で始まりました。

自然薯の栽培と収穫

収穫までに3~4年かかること(1メートルの長さのもので5年物と言われます)や、掘り出すのが困難なことから、自然薯は高級素材となっています。

ただ最近では栽培方法も変わり、地下に奥深く栽培するのではなく、横にして伸ばす栽培方法に変わってきています。

自然薯の栽培

山に自然に生えていることから「自然薯」というのですが、現在では栽培されている農家さんもたくさんいらっしゃいます。

通常、自然の中では、蔓と葉が木に絡まって成長していることが普通なのですが、畑などでは、専用の棚を作り、そこに蔓を這わせて栽培をします。

自然薯自体も、地下深くに伸ばすのではなく、トタンのような波打った波板を斜め30度になるように土の中に設置し、自然薯を横(斜め下)に向けて生育していきます。自然薯は波板に沿って伸びていきますので、収穫も波板を掘りおこすだけなので、折れる心配もなく、大変ではありません。地上に伸びた葉が枯れたら、収穫のサインとなります。

自然薯の収穫時期

毎年10月頃から収穫が始まります。

自然薯の収穫方法・掘り方

地下深くに伸びている自然薯を収穫する掘り方です。

うちで食べる分には、折れてしまっても問題はないのですが、できれば長いまま、掘り出したいものです。その折れないように掘り出す方法です。

①地上に出ている蔓や葉から場所を特定します。

②芋の周りを10センチほどだけ掘り、場所がわかるようにして、周りにある木や草を切ります。

③地上に出ている蔓を切ります。

➃芋の手前だけを1メートルほど、掘り進めます。芋の後ろは土が付いたままの状態です。

ちなみに、この時、土が固いと自然薯も粘りがあって美味しいです。

⑤掘り進め、30センチ掘ったごとに、細い竹などを30センチくらいに切ったものを用意し、Vの字にして、自然薯を守るようにまたがせて、土に挿して自然薯が折れないように保護していきます。

⑥自然薯の先が見え、一番奥まで掘り終えたら、芋の裏側の土を気を付けながら、芋のサイドから掘っていきます。

⑦周りの土が全部とれたら、残りの根などに気を付けながら、引き抜きます。

自然薯を掘る時の注意

①1メートルほどの自然薯を掘るのにも、3~4時間はかかります。

②大変なので1人で掘るのは、やめましょう。

うちの父は、うちの山に入り1人で掘って、掘った深い穴から出られなくなり、数時間動けなくなってしまい、救急車を呼びました。いくら、何年も何回もやっていて自信のあることでも、命を伴う危険な時もあります。見渡しが良いところならまだしも、山にあることが多い自然薯です。必ず、一人では作業せずに、複数人で作業するようにしましょう。

自然薯を使った簡単メニュー

自然薯は、アク抜きなどは必要ありません。

粘性が非常に高いので、生で皮ごとすり下ろして食べるのが1番おすすめです。

◆刺身

輪切りにして、わさび醤油でそのまま食べます。

◆とろろ汁

すりおろして、出汁、味噌を入れ、ご飯にかけて食べます。

◆山芋汁

汁ものに、すりおろした自然薯を丸て落とすだけです。

◆薯蕷蒸し、常夜蒸し(共に、じょうよむし)

すりおろして、かつおだし、塩を入れて蒸し、餡をかけます。

◆自然薯の素揚げ

すりおろしたものをそのまま揚げたもの。塩で食べます。

◆自然薯の磯部揚げ

すりおろしたものに、小麦粉、青のりをつけて揚げたもの。

◆自然丼

親子丼(鶏肉、卵、玉ねぎなど)の鶏肉を、すりおろして丸めた自然薯に変えるだけ。

◆明太とろろパスタ

すりおろして、明太子と和え、パスタにかけるだけ。

◆自然薯のすき焼き

すき焼きを食べる際の器に入れる卵をすりおろした自然薯替えるだけ。お肉などに自然薯を付けて食べます。

自然薯で有名な「丸子宿(まりこじゅく)」

自然薯といえば、静岡では、東海道五十三次20番目の宿(旧東海道)の「丸子宿(まりこじゅく)」が有名です。日本橋からは、約180kmのところにあります。

丸子宿では昔から自然薯が採れ、江戸時代、江戸と京との行き来が増え、難所である宇津ノ谷峠を前に精をつけてもらおうと、旅人たちにとろろ汁を振舞い、賑わったとされています。今でも静岡市駿河区丸子には、たくさんのとろろ汁のお店があります。

丸子のとろろ汁のお店といったら、「丁字屋」さん。とろろ汁は、山芋を出汁で溶いてあるものなので、自然薯を食べたいという方は、丁子屋さんには自分で自然薯を摺り下ろすメニューがありますので、そちらを注文してみてください。

また、静岡市の本山地区で栽培されている「ほんやまじねんじょ」という、自然薯のブランドも地元ではとても人気があります。

他にも、静岡県駿東郡小山町や神奈川県秦野市では、自然薯が採れます。美味しい自然薯をお探しの方は、これら近くの道の駅やファーマーズマーケットに行くと、新鮮なものを手に入れることができます。

自然薯のおすすめの逸品

地元静岡の自然薯を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

自然薯の関連記事

◆山芋についてまとめた「山芋①山芋まとめ」の記事はこちら ↓↓↓

◆「山芋③むかご」の記事はこちら ↓↓↓

◆山芋を使って作る鹿児島銘菓「山芋➃軽羹(かるかん)」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント