ぎぼうしとは

ぎぼうしの漢字

「ぎぼうし」は、「銀宝珠」「擬宝珠」と書きます。

ぎぼうしの呼び方

漢字では、上記のように書きますが、読み方も「ぎぼし」「ぎぼうし」「ぎぼうしゅ」などいろいろです。地域によっては、もっとたくさんの呼び方があります。

ぎぼうしの原産

東アジア原産。

ぎぼうしの科属

キジカクシ科ギボウシ属。

ぎぼうしは何年草か

多年草です。毎年元気よく咲いてくれます。

ぎぼうしの出生とその姿

ぎぼうしの草丈

葉の丈(葉の茎含め)は、約30~50センチです。

花の丈(花の茎含め)は、長いものは1メートルになるものもあります。

ぎぼうしの芽

例年3月になると芽が出てきます。出立ての芽は紫色をしています。

芽が少し伸びてきた状態です。

ぎぼうしの葉

ぎぼうしの葉は、株ごとの大きさは多少の差はあるもののほぼ同じ大きさです。種類が違うと大きさも違います。種類により横幅で5センチくらいのものから20センチくらいのものまであります。

葉の茎の丈も10センチくらいの短いものから、30センチくらいある長いものまで様々です。

葉の色は、緑一色のものや、斑入りのものもあります。

葉脈がはっきりしているのが特徴で、いけばなではそれを上手く見せます。

葉は、中心に対して、右にかしげるものや左にかしげるものがあります。

葉は、叢生(そうせい)して生えます。

花が終わっても、葉は綺麗なままです。秋前までアレンジなどにも使えます。

ぎぼうしのつぼみ

つぼみの先端です。6月になると、ここからぐっと伸び、花のつぼみを持ちます。

花の茎がひょろひょろと伸びてきました。つぼみも持っています。

ぎぼうしの開花時期

6月中旬頃から7月上旬頃まで咲きます。

ぎぼうしの開花期間

1つの花は、ほぼ1日花です。

ただ1本に5~10個ほど花を咲かせますので、1本で1週間以上は咲き続けます。

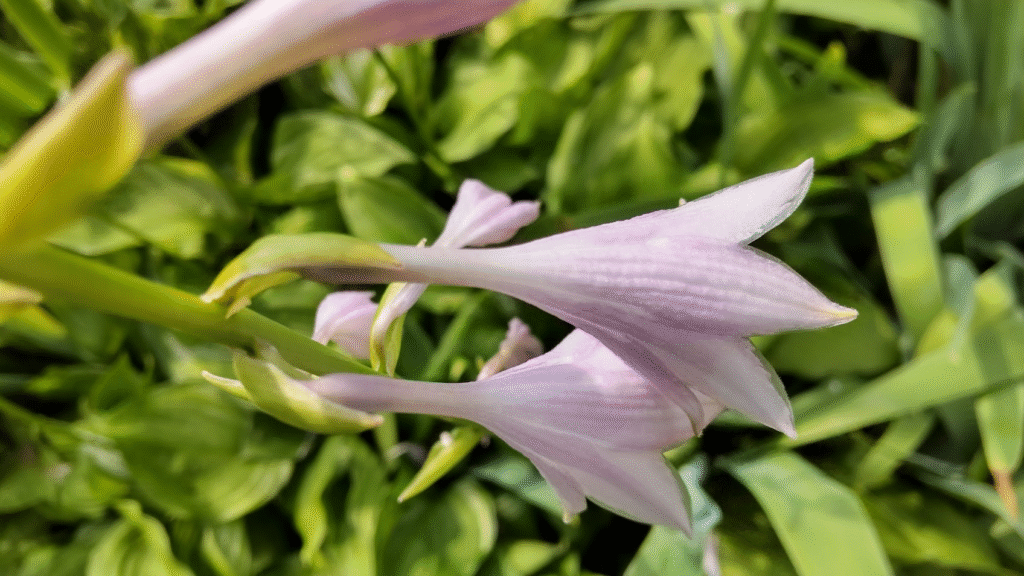

ぎぼうしの花

ぎぼうしの花の咲き方

茎の下の花から順に、先(上)まで開花していきます。

ぎぼうしの花径

1つの花は、花の長さは約5センチほどです。開いた状態の花径は約3~4センチほどです。

ぎぼしの花弁

ラッパ状の筒状で先が6枚に分かれています。

ぎぼうしの花の色

ほぼ白に近い淡紫色をしています。紫の縦線が入ります。

ぎぼうしの花の香り

ありません。

ぎぼうしの実

実はなりません。

ぎぼうしの栽培・育て方

ぎぼうしのお手入れは、全くしていません。しいて言えば、花が終わったら花の茎を切ることと、秋には葉が枯れてきますので、その葉は土ギリギリのところで切ってしまいます。肥料などを与えなくても、次の年の春には、また芽を出してくれます。

ぎぼうしのみたてかた

ぎぼうしのみたては、葉の美しさにあります。

葉の曲(曲がり)です。反り具合やひねり具合、葉脈のうねり具合などを見極めてあげると、ぎぼうしの美しさがわかります。

ぎぼうしのいけ方・飾り方のコツ

ぎぼうしのいけ方・飾り方のコツ

ぎぼうしは、何と言っても葉が綺麗です。葉の裏に見える葉脈が特徴でもあります。1枚1枚の葉の姿を上手に見せてあげましょう。

花が終わっても、秋まで葉は綺麗なままです。いけばなにもフラワーアレンジメントにも使える優れた葉です。たくさん使ってみてください。

いけばなにおけるぎぼうしのいけ方

いけばなでのぎぼうしのいけ方として、出生を大切にするお生花といういけ方では、草丈の低い葉を叢生(そうせい)にし、葉で真副体をつくり、その間から花を高く2本立てます。花の高さは、真の葉の2倍を目安とします。2本の高さの違いは、短い方が長い方の4分の3の高さになるようにし、陽方に出します。

葉は、7枚もしくは9枚使います。真の葉は、裏を向くのが基本ですが、真の後ろあしらいの辺りに表を向けて入れる方法もあります。

葉組を行うぎぼうしのこのいけ方は「大葉物」と呼ばれます。ぎぼうしが咲いているそのままの姿のようにいけます。大葉物の際は、陰葉を1枚多く入れますが、ぎぼうしやカラーなど花を用いる場合は陽葉を1枚多く用います。これを「後遣い」といいます。

伝書「草木集」には、「副体の間短く、真より副の間遠く生る事出生をうつす心也」とあります。「真副の間遠き花」と呼ばれています。

ぎぼうしの水揚げ

ぎぼしの水揚げは、悪くありません。安心していけてあげましょう。

ただし、切り立ての1時間ほどは、花の茎が柔らかく、頭が下がります。切って1時間も水につけておけば、ピンと真っ直ぐに戻りますので、その時間はたくさんのお水につけて、待ってあげてください。

ぎぼうしのおすすめの花器

「ぎぼうし」は、水が見える中から葉の茎が伸び、葉が広がり、花が高くに咲く姿が綺麗なので、こんな広口の花器が似合います。こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

ぎぼうしの品種

日本には、20種以上の野生種があるといわれています。

どの品種でも、いけばなでのいけ方は同じとなります。

アキカゼギボウシ 秋風擬宝珠

関西以西に自生。中国大陸(国)でも自生。ナンカイギボウシ系。コバギボウシに似ている。

アキギボウシ 秋擬宝珠

愛知県付近に自生。イアワギボウシ系。10月頃に開花するのでこの名が付いたとされます。

イワギボウシ 岩擬宝珠

関東から関西の山地などに自生。花は9月頃に開花。

ウナズキギボウシ

紀伊海峡、紀伊水道など和歌山県に自生。ヒュウガギボウシ系。

おおばぎぼうし 大擬宝珠

東北地方では、「うりっぱ」といい、若い葉を山菜として食べます。

オトメギボウシ 乙女擬宝珠

カンザシギボウシ系。全体的に小型。葉の丈の長さは10センチ以下。

カンザシギボウシ

西日本と朝鮮半島に自生。花の茎にヒレがあります。花は、花茎の先にまとまって咲き、垂れ下がるように下を向いて咲くので、カンザシのようなので、この名が付いたとされます。

クダマ

トウギボウシの変種。

クロギボウシ 黒擬宝珠

花丈(花の茎)が長く、1メートル50センチほどになります。

ケイリンギボウシ

朝鮮半島に自生。

ケヤリギボウシ

紀伊山脈など和歌山県に自生。ヒュウガギボウシ系。花の間隔がなく、先に固まって咲く。

コバギボウシ 小葉擬宝珠

中部以東の山地や低地に自生。

サクハナギボウシ

朝鮮半島に自生。ナンカイギボウシ系。花の筒状部分が赤い。

サザナミギボウシ

スジギボウシ

葉麺が波曲しています。また、花が直立しません。

タチギボウシ 立擬宝珠

北海道や樺太などに自生。コバギボウシ系。ムラサキギボウシに似ている。

たまのかんざし 玉簪

中国北部原産。花の色は純白。夜に咲きます。

ツボミギボウシ

朝鮮半島に自生。ナンカイギボウシ系。つぼみが大きくなり、もうすぐ咲きそうというところまできて枯れてしまう変わった品種。

トウギボウシ

日本海沿岸に自生。葉が30~40センチと大きい。

トサノギボウシ 土佐の擬宝珠

ヒュウガギボウシ系。四国に自生。

ナンカイギボウシ 南海擬宝珠

関西以西に自生。花びらが開ききるのと、筒状の部分が細いのが特徴。高知県では「タキナ」と呼ばれています。

ニシキギボウシ 錦擬宝珠

青森県で栽培されています。コバギボウシ系。

ハチジョウギボウシ 八丈擬宝珠

八丈島に自生。イワギボウシ系の大型。

ヒメイワギボウシ 姫岩擬宝珠

四国の山岳部に自生。ナンカイギボウシ系。全体的に小さい。

ヒュウガギボウシ 日向擬宝珠

宮崎県に自生。

ムラサキギボウシ 紫擬宝珠

中国に自生。ヨーロッパに渡り広がり、昭和になって日本に入ってきた品種。花丈は1メートル以上になる。花の筒状が途中からカップ型となり咲きます。

ヤクシマギボウシ 屋久島擬宝珠

屋久島に自生。ヒュウガギボウシ系。

ぎぼうしの綺麗な場所、名所

箱根湿生花園

神奈川県南足柄郡箱根町。あらゆるお花に出会うことができる庭園です。特に珍しい山野草などもあります。

クレマチスの丘

静岡県駿東郡長泉町。ここはクレマチスが有名な庭園ですが、多種のぎぼうしも楽しむことができます。

お花の関連記事

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の種類一覧」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント