「藺草(いぐさ)」は、「夏の七草」のひとつです。

夏に成長し収穫する植物です。

「いぐさ」が昔、「夏の七草」に選ばれるまでに有名だった理由は、畳です。畳は「いぐさ」から作られています。

現在では、ご自宅に和室さえ少なくなってきていますので、畳に触れることが少ないのかもしれませんが、日本人としては、なぜか畳の上は落ち着きます。

そんな「いぐさ」の魅力を紹介します。

もっと知りたい「いぐさ」の魅力

いぐさの和名

いぐさの正式な和名は「藺(い)」となります。「藺(い)」という草のため、「藺草(いぐさ)」と呼ばれます。笑ってしまいそうですが、本当の話です。

いぐさの英名

Juncus

いぐさの別名

「トウシンソウ」

いぐさの分布

日本をはじめ、中国、東南アジア、インドなどにあります。

いぐさの日本での産地

国産のいぐさの9割が熊本県で生産されています。

産地としては、熊本県八代市が有名です。ただし、1989年(平成元年)には3650軒あったいぐさ農家が、2024年には222軒にまで減っているのが現状です。

いぐさの歴史

いぐさは、1300年前(飛鳥時代)から畳の材料として使われてきました。

いぐさの科属

イグサ科イグサ属の多年草。

いぐさの自生場所

水辺に自生。

いぐさの根

地下茎が地中を這っています。

いぐさの草丈

長さは100センチ以上にもなります。

畳を作るのに使ういぐさは、1メートル50センチほどの長さを必要とします。

いぐさは、5月の時点では50センチ程の長さですが、折れたり、曲がったり、倒れないよう、大きさが約30センチ四方の網目の網を畑全面にかけて、その網の中で育つようにして、まっすぐに伸ばします。その網もいぐさの成長とともに、10日ごとに高さを高く上げていきます。6月には、1メートル50センチほどまで伸びますので、そこまで伸びたら収穫します。

いぐさの茎と葉

直径1mmほどの細長い円柱形。

針のように細くて硬いのが特徴です。

いぐさの色

薄黄緑色で光沢があります。

いぐさの花の開花時期

5月~9月。

いぐさの花

いぐさの花の色は黄緑色。茎の途中に咲いているように見えます。

いぐさの特徴

畳表やゴザを作るのに使われます。

ちなみに畳1畳(180センチ×90センチ)につき、いぐさは約8000本使うそうです。

いぐさの効果・効能

リラックス効果、集中力、ぐっすり眠ることができる、消臭効果など、香りから与えられる効果は絶大です。

いぐさの季語

夏。

いぐさのいけ方・飾り方のコツ

一般的に、いぐさをいけたり、飾ったりすることは、あまりしません。

乾燥させて、畳などに加工して使われることがほとんどです。

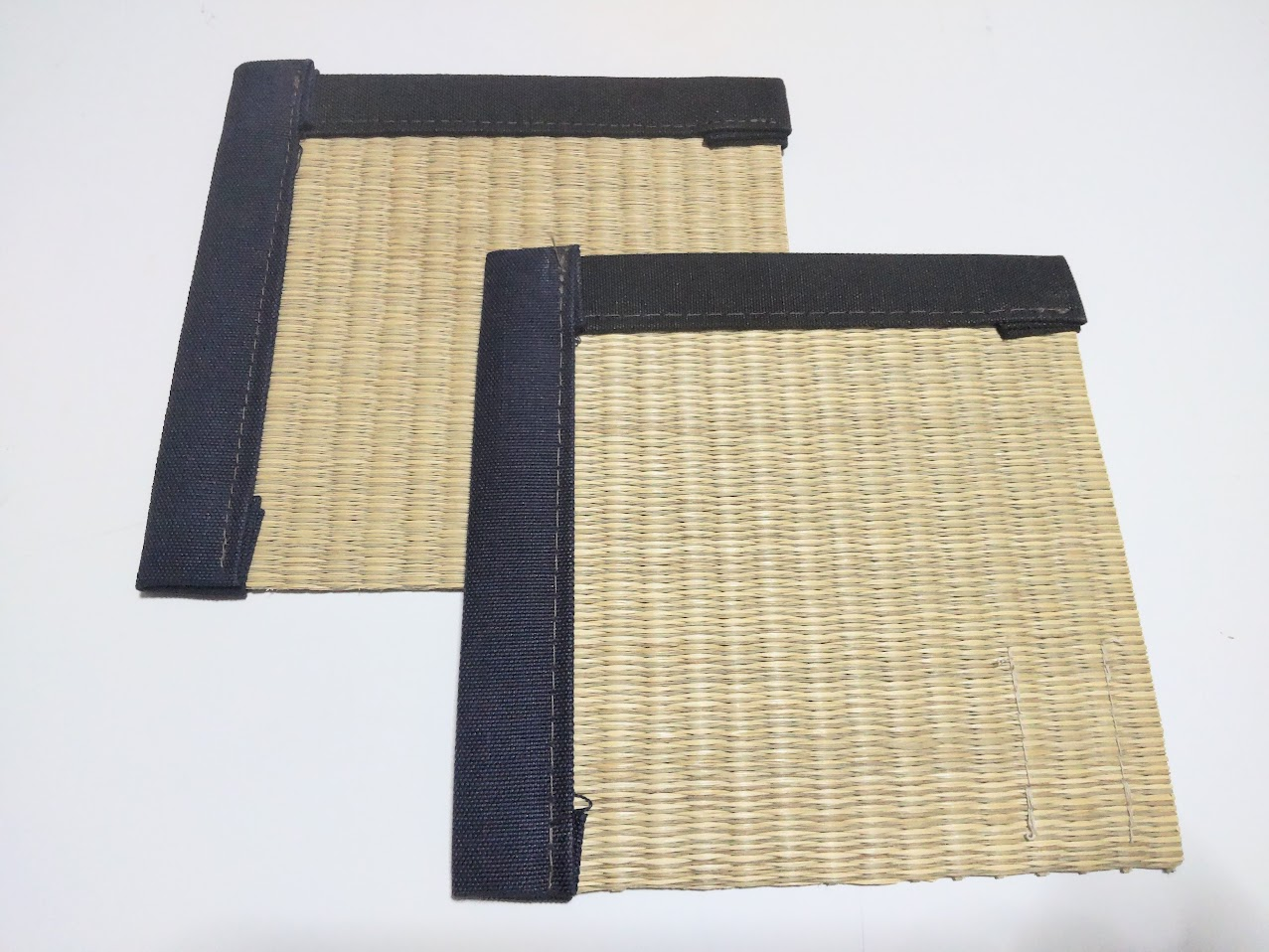

いぐさのおすすめの逸品

洋室でも、和を感じられるい草マット。日本人には癒されます。こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

明日どんな手仕事する?

「四季の七草」があります。1人が決めた訳ではなく、時代や草花など、基準はすべて違います。その中で、「夏の七草」は、観賞用の草花が選ばれています。

葦(よし)、藺草(いぐさ)、沢瀉(おもだか)、未草(ひつじぐさ)、蓮(はす)、河骨(こうほね)、鷺草(さぎそう)です。

今の時代の夏の草花でないことは明確です。今の時代、辛うじて身近に見ることができるのは、蓮くらいでしょうか。

その中に選ばれている「いぐさ」です。上記にも書かせていただきましたが、畳を作るためにいぐさが大量に必要だった時代に選ばれた夏の七草なのではないかと想像できます。

世の家に、床の間がなくなってきたことも淋しかったですが、和室が少なくなっていることも悲しくなります。無論、町内に1つはあった畳やさんでさえ、探さないと見つけられない時代になっています。

それでもいぐさがなくなったわけではありません。夏には、畳のマットや畳の枕、畳のスリッパなど、冷感グッズとしてたくさんの畳商品があります。

いぐさの香り、いぐさに癒される空間がどれだけ安心できるか。和室の畳とまでは言わないので、いぐさを使った畳の商品だけでも使っていただき、日本人の心を忘れないでいただけたら、嬉しく思います。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

いぐさの関連記事

◆「夏の七草を含む四季の七草」の記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の名前別まとめ(写真付き)」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント