「畳(たたみ)」は、日本固有の文化です。

畳があるのが当たり前だった時代から、現在では、「畳をしつらえる」と言わないといけなくなってしまったほど、畳を使った和室が少なくなりつつあります。

そんな畳の魅力を紹介します。畳の部屋が欲しくなると思います。

畳の歴史

奈良時代

700年代頃から畳が使われていたとされます。

『古事記』(712年編纂)にも畳が登場します。

東大寺正倉院には、現存する最古の畳が保管されています。これは、奈良時代の聖武天皇がベッドとして使われていたものとなります。

平安時代

平安時代には、権力のある貴族や高官が使い、大きさや高さ(厚さ)、色、へりの柄などにより身分を表していました。天皇の座る畳は「玉座(ぎょくざ)」と言われ、へりは「繧繝縁(うんげんべり)」と言われました。大臣などは「大紋高麗縁(だいもんこうらいべり)」などのへりのついた畳を使いました。

鎌倉時代

身分の高い人が座るところだけ敷かれていた畳が、鎌倉時代になると、板の間に畳を敷いて使ったり、その後には部屋のすべてに敷き詰められるようになりました。

室町時代

茶の湯、茶道の発展に伴い正座文化が生まれました。

江戸時代

畳が一般化され、畳の需要に応じて新設された「御畳奉行(たたみぶぎょう)」という役職がありました。畳の新造や取り換えなどを管理する役職です。

畳のサイズ

畳のサイズは、地域により様々です。

縦と横の割合が、2:1のところが多いようです。例えば、縦180センチ横90センチといった大きさです。

最近では、洋室に小さな正方形の畳マットを組み合わせて、部屋の一部分にだけ置くタイプも人気です。

畳が構成されているパーツ

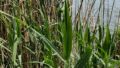

藺草(いぐさ)

畳は、藺草(いぐさ)から作られます。いぐさを織り、畳表を作ります。

いぐさは、「夏の七草」のひとつです。

「いぐさ」について、詳しくはこちら ↓↓↓

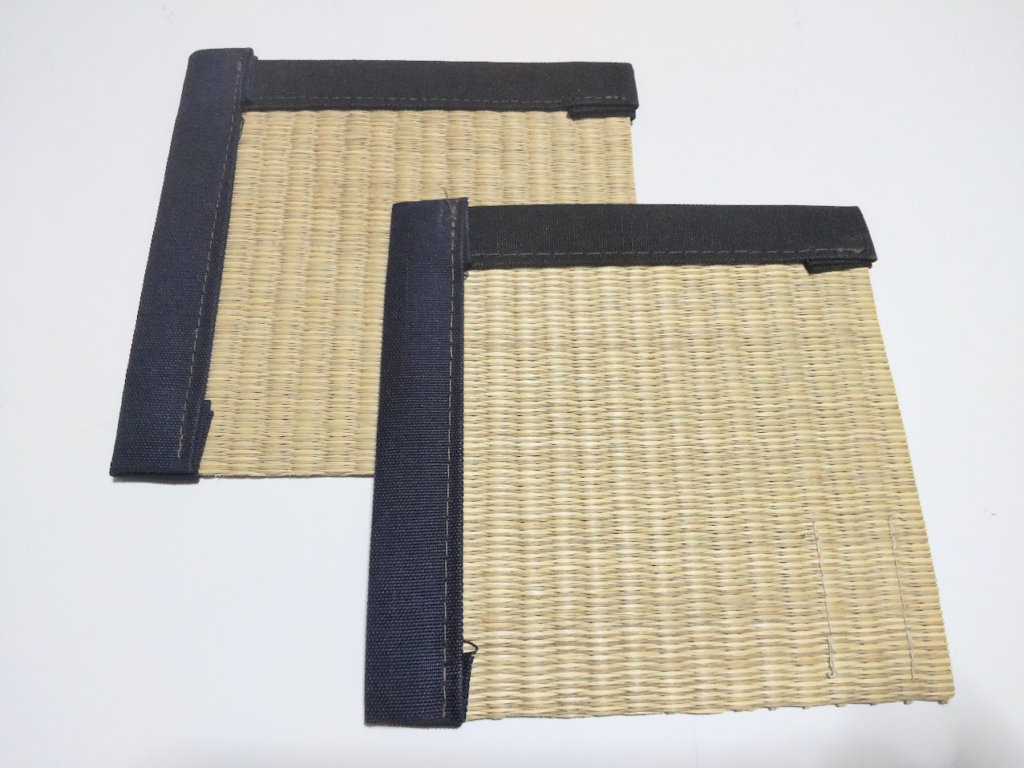

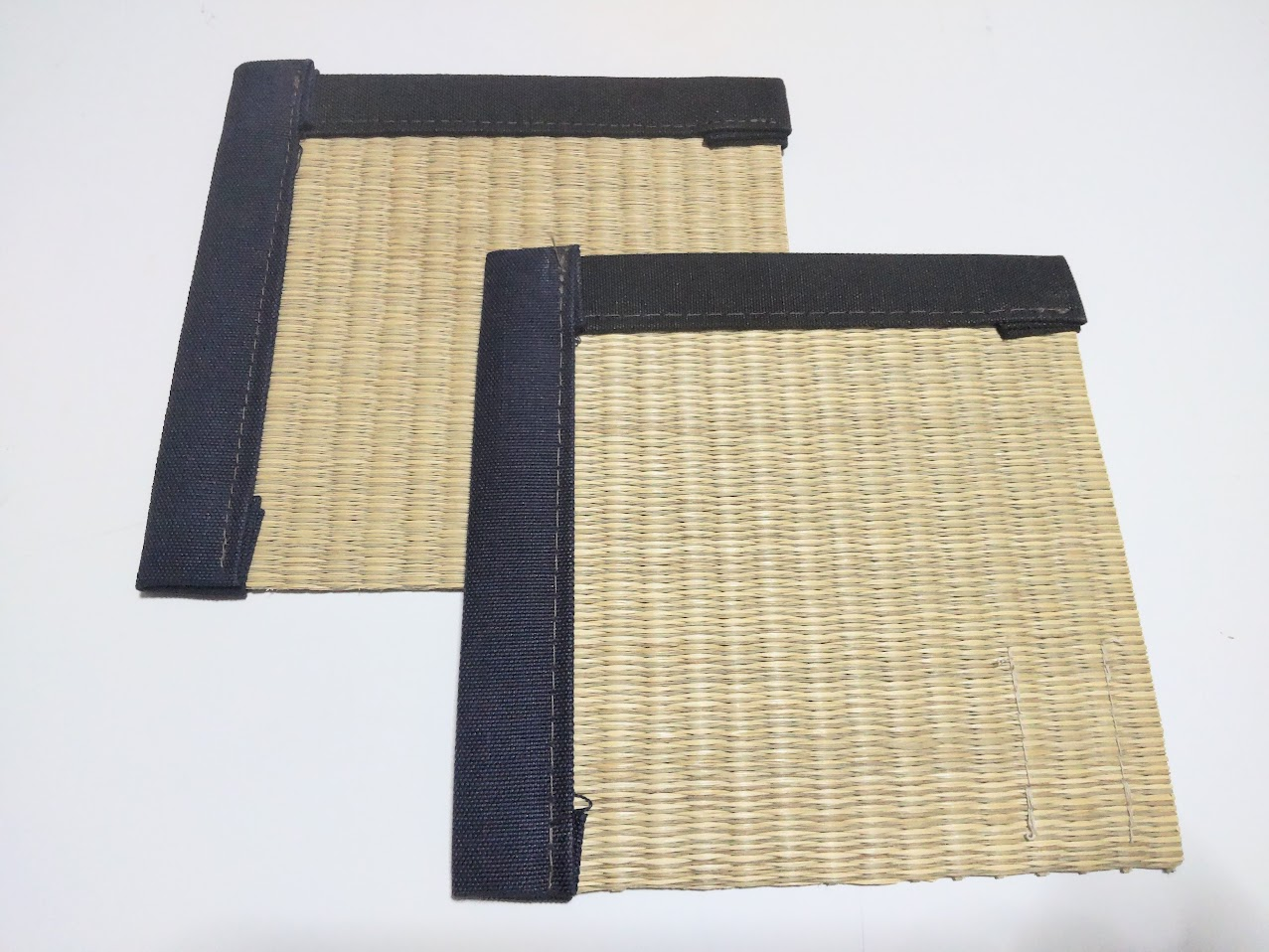

畳表(たたみおもて)

いぐさを乾燥させて編んだものが畳表(たたみおもて)です。

いぐさを刈り取り、泥染めをして、乾燥させたもので、色や長さの揃ったものを使い作ります。

乾燥したいぐさに水分を補い、織りやすくします。

たたみ1畳に付き、いぐさは約8000本使われます。

現在では織るのはほとんど機械が行います。

いぐさが織られた畳の筋のことを「いすじ」と言い、いすじがまっすぐになるように縫い込んでいくそうです。

畳床(たたみどこ)

畳の中の部分と「畳床(たたみどこ)」と言います。

畳床は、稲わらを圧縮したもので作られています。

畳床に畳表を覆い縫い込むと畳ができます。

縁(へり)

畳床に畳表を覆い、縁(へり)を付けたら、畳の完成です。

へりは、麻で作られています。

種類や模様は、古くは決まり事がありましたが、現在では、模様などは好きなものを選ぶことができます。詳しくは、下記「ヘリの種類」をご覧ください。

最近では、和室のデザインによっては、へりを付けない「へりなし畳」が主流となっています。

ヘリの種類

へりの種類のご紹介です。あいうえお順となります。

◆繧繝縁(うんげんべり)

平安時代に、天皇などの最も格式の高い人物が座る場所のへりの種類です。

戦国時代には、豊臣秀吉が繧繝縁のものを使っており、更にそれらは絹織物で作られていたとされます。

◆高麗縁(こうらいべり)

室町時代に使われていた特別なへりで、寺院や位の高い武将などが使っていました。織田信長や武田信玄が使っていたとされます。

◆大紋高麗縁(だいもんこうらいべり)

平安時代に、大臣級クラスが座る場所のへりの種類です。菊や雲の柄がありました。

◆紋縁(もんべり)

格式高い家紋などを模様に入れたへりです。

畳の特徴

畳を作る上での特徴として、重要視されている点です。

①山の盛り上がり

②ライン(谷)の美しさ

③角(すみ)と呼ばれるかどのへりが綺麗にできていないといけない。

畳と茶道

畳と茶道は、切っても切り離しのできない関係です。

茶道では、茶室を歩く時には必ず「すり足」で歩きます。その際「へり」は、結界であり、踏んではいけないものとなっています。もちろん、すべての所作の中でも、へりの上に物を置いたり触れてはいけないものとなっています。

畳の編み目を「畳目(たたみめ)」といい、畳目は1.5センチ幅となっています。茶道では、お道具の配置がすべてこの畳目の数で決められています。畳目の数を覚えるだけでも大変そうですよね。それを聞いただけで「茶道は無理...」と思わないでください。

茶道は、素晴らしい日本の伝統文化です。

畳製品

和室や畳の部屋を作りなおすのは大変なので、洋室などでも使うことができる畳製品の紹介です。

写真をクリックすると詳細をご覧いただけます。

◆畳マット

◆畳まくら

◆畳スリッパ

◆畳ブックカバー

◆畳コースター

松葉畳店さんのコースター、私も愛用中です。

明日はどんな手仕事する?

畳は、目の向きで色や見え方が違います。それを利用して、畳のアート作品を作られていらっしゃる方もいます。絶やしてはいけない伝統を、新しい形で伝えていることは、素晴らしいことだと思います。

そこからまた、畳の良さが新たに伝わると素敵なことだと思います。

私は、夏に畳のマットを敷いて、お昼寝でもしたいと呑気なことを考えておりますが...。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

しつらえの関連記事

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント