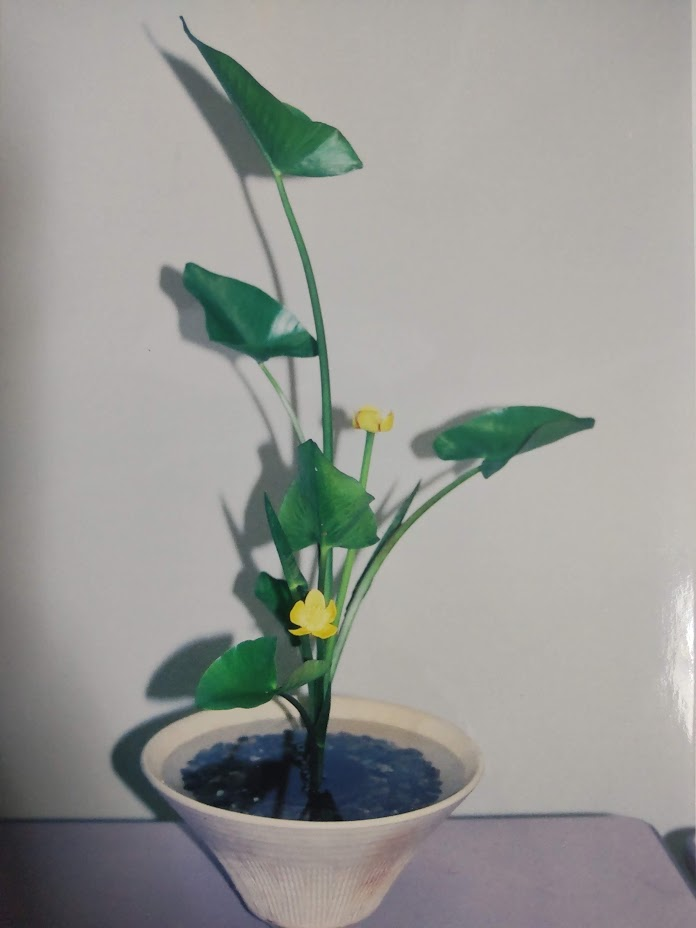

「河骨(こうほね)」というお花をご存じでしょうか。

お花屋さんなどでは、もちろん見かけないお花です。

いけばなをされる方でも、特別な時でないと、普段のお稽古などではいけることができないお花です。

蓮などに育つ環境が似てはいますが、家で育てている方も滅多にいないお花です。

そんな「こうほね」の魅力や「こうほね」をいける際の下準備の方法に迫ります。

もっと知りたい「河骨(こうほね)」の魅力

こうほねの漢字

「河骨」または「川骨」と書きます。

こうほねの科属

スイレン科。

こうほねの分類

多年生水草。

こうほねの自生場所

川、沼、池などの水辺。

こうほねの生態系

蓮や睡蓮よりも深いところに生育し、水深2mほどの川岸や池沼にも群落を作ります。

こうほねの歴史

元禄8年(1695)刊『花壇地錦抄』には、「茎1本に金色の花が1輪咲く花が運命的なもの(のように綺麗)」と、また、宝永5年(1708)刊『大和本草 八之下』にも、「茎一花を開く賞に堪たり(価値があるほどに美しい)」と描かれています。泥中に生育しながらもここまで綺麗に咲く「こうほね」のお花は、昔から称賛されていたのでしょう。

こうほねのお花の名前の由来

根茎が白く太く、動物の骨のようなのでこの名が付いたとされます。

こうほねの根(地下茎)

わさび状の根茎が白く太い。地中浅くに横臥し、分岐して良く増えます。

こうほねの葉

泥中に生育しているにもかかわらず、葉は濃緑で、光沢があり、とても綺麗です。

こうほねの開花期間

残念ながら、「こうほね」は、切り花にすると1日花です。大切にいけて、たっぷり楽しみましょう。

こうほねの花の色

花の色は、凛々しい黄色です。金色とも表現されます。

こうほねの季語

季語は「夏」です。

こうほねのエピソード

「こうほね」は、夏の七草のひとつです。

夏の七草を含む「四季の七草」についてはこちら ↓↓↓

こうほねのいけ方のコツ

こうほねをいける際に準備すること

「こうほね」は、水が下がりやすいので、水揚げポンプで水揚げをしてから始めましょう。葉だけでなく、花にも全て、水揚げをします。

こうほねの水揚げポンプを使った水揚げ

水揚げポンプを使っての水揚げの準備として、バケツ3個、水揚げポンプ、乾燥を防ぐために葉に塗る馬油、延命剤または灰汁、雑巾などを用意しましょう。

バケツは、①今、こうほねを入れてあるバケツ、②延命剤や灰汁などを入れた綺麗なお水を入れるバケツ、③下処理をしたものを入れるバケツの3個が必要です。

延命剤や灰汁を混ぜると持ちがよくなります。灰汁は、灰が沈んだあとの水をポンプで入れ込みます。

水揚げポンプで注入すると、水が入っていくのが目でみてわかります。必ず、葉の先まで水が入ったことを確認しましょう。

また、急激にポンプで水を注入すると、茎が破れることもあります。優しく水揚げをしてあげてください。

水揚げポンプをお持ちでない方は、こちらからお取り寄せができます。霧吹きとしても使えるタイプです。↓↓↓

乾燥を防ぐために塗る馬油

葉の表面が乾燥しやすいのと、水が下がらないよう、葉に馬油を塗ってあげると良いでしょう。

塗る馬油がなければ、ハンドクリームの「ももの花」でも代用可能です。「ももの花」は、ドラッグストアなどで販売してます。チューブのタイプもありますが、たっぷり入ったこちらのサイズがおすすめです。こちらからも購入可能です。↓↓↓

こうほねのいけ方の注意

「こうほね」は、下準備さえしっかりできれば、とても撓めやすく、いけやすいお花です。不思議な花と綺麗な葉を上手に生かしていけてみてください。

「かう骨」という名を忌んで、祝儀の場には用いないようにします。

こうほねのおすすめの花器

花器は、水物のお花なので、広口の花器が良いでしょう。

こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

お花の関連記事

◆「お花の名前別まとめ(写真付き)」の記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント